|ホーム|お問い合わせ | リンク集 | 図書案内 | 博物館(松本)案内|活動方針|ENGLISH |

戦前・戦中期の手作り短波ラジオ

Home Brew All Wave Receiver at Pre War and Wartime

1935-45

はじめに

短波受信の法規制の推移

短波受信の始まり

戦前のアマチュア無線用受信機

1-V-1 自作短波受信機 高一付き再生式 1937年頃

短波受信機の製作記事

海外放送受信取締りの強化

戦時中の自作短波受信機

戦時中の短波受信の実態

最も簡単な改造

オートダイン式短波受信機の復元

陸軍での短波受信

短波受信の許可

戦後の自作全波受信機

手作りの2バンド5球スーパー

参考文献

第1展示室ホーム 第2展示室HOME English Ver HOME

放送開始から太平洋戦争が終結するまで、日本では短波放送の受信は禁止されていた。当サイトの「戦前の短波ラジオ」では、ごく少数が生産、輸入されたメーカー製の全波受信機について取り上げたが、本稿では、アマチュアやプロ/セミプロが自分で使うために手作りした短波ラジオの実態について検証してみたい。

日本の無線通信は、1915(大正4)年に成立した「無線電信法」により、電波法令の整備が始まった。同法第1条には、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌す」とあり、国家の管理化に置かれることが明示された。第2条で、私設無線電話に主務大臣の許可を要すことが示され、第16条で無許可施設に対する罰則(1年以下の懲役または千円以下の罰金)、17条で、施設の目的外使用の罰則(千円以下の罰金)が定められている。ラジオに関しては、1923(大正12)年に制定された「放送用私設無線電話規則」により細則が定められた。受信機の要件について定めている第14条を以下に示す。

「聴取無線電話ノ受信機ハ逓信大臣ニ於テ聴取無線電話用標準受信機トシテ認定シタルモノ、電気試験所ノ型式試験ニ依り聴取無線電話用受信機トシテ其ノ型式証明ヲ受ケタルモノ又ハ左ノ各号ニ適合スルモノタルコトヲ要ス但シ所轄逓信局長ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ第一号ニ依ラザルコトヲ得

一 周波数(波長) 550kc (545m)乃至 1500kc (200m)ノ範囲内ニ限リ受信シ得ルコト(以下略)

これは悪名高い型式証明時代の2波長切り替えを要求した波長の規定である。中波帯すべてがラジオに使えることになったことから1925年4月にこの規定は改正され、「400m以下の電波長に限り受信し得ること」とされた。波長400mは周波数750kcである。この文面を素直に読めば高い周波数の上限はなく、7Mcでも10Mcでも受信して良いことになる。規則の上では短波受信は自由化?されたように見える。

中波のラジオ放送のバンドは決まっているのになぜこのような規定ができたかはわからない。2波長切り替えがあまりに評判が悪かったので制約を最小限にした、また、短波がまだ実用化されず、軍や商業通信で使われていなかったから、などの理由が考えられる。

この規定については、2か月後に日刊ラヂオ新聞に逓信局の国米藤吉氏(当時放送番組の監視を担当していて「マイク放談」の著書がある)の談話が掲載され、短波受信は一般には許可されないとの見解が出された(13)。その後の通達により短波の受信には許可が必要な事が明確にされた。翌1927年3月7日、逓信省は法改正を実施し、放送用受信機のバンドを698-1765kc(430-170m)とした。現代の中波のバンドより上にずれているが、1929年に国際会議で決められた550-1500kcとされる。

これにより、ラジオの許可は中波のみのセットにしか与えられないことになった。しかし、無線電信法および放送用私設無線電話規則では、中波以外の波長を受信できるラジオの製造、輸入、販売に関してはまったく規定されていない。また、第14条の但し書きにより、「逓信局長の許可」を受ければ使用できるとなっている。公用や、少数が許可されたアマチュア無線局はこの例であろう。1920年代にはまだ本格的な短波放送は開始されていない。短波の利用禁止は情報統制という意味より、軍用無線や業務無線への妨害の防止の側面が強いと考えられる。短波だけが特別禁止されたのではなく、中波ラジオを含めて受信を含むあらゆる電波の利用には国の許可が必要だったのである。その中では中波ラジオについては容易に許可が下りたというだけである。

1920年代は短波の黎明期であり、法律で規制されていても熱心なアマチュアは短波の実験を繰り返し、アマチュア無線の基礎を作った(1)。無線雑誌はこれらの動きに呼応して短波送受信機の解説、製作記事を掲載するようになった(2)。この時代の文献ではまだ長波が標準だった名残があるため、現在使われている短波帯の事を超短波と呼んでいることがあるので注意が必要である。

戦前期、短波受信に正式な許可が下りたものの一つがアマチュア無線局であった。1927年以降許可されるようになったアマチュア無線局は1935年頃には200局近くに増えていた(1)。当時は7Mc、14Mcなどの短波帯で電信での交信が主流だった。このため受信機は簡単なもので良く、アメリカではすでにナショナル、コリンズなどの市販のアマチュア用通信型スーパー受信機が多く市販されていたが、日本では再生式の自作セットが主流だった。受信機の形式は「高周波増幅の段数」-「検波回路の形式」-「低周波増幅の段数」の記号を並べて表記した。高周波増幅1段、真空管による再生検波、低周波1段の受信機であれば1-V-1となる。次に戦前にアマチュア無線局で使われたと思われる短波受信機を紹介する。

1-V-1 自作短波受信機 高一付き再生式 1937年頃

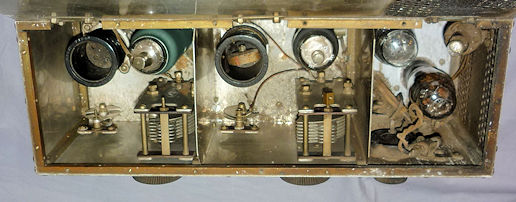

TUBES: 58-57-56-12B

コンパクトにまとめられた手製の短波受信機。プラグインコイルでバンドを切り替える。プラグインコイルは天板のねじを外さないと交換できない。ほとんどバンド切り替えをしない前提の設計である。アマチュア無線用受信機は、家庭用のラジオのほとんどが交流化された1930年代に入ってもノイズを嫌って電池式とすることが多かったが、1935年以降は徐々に交流式が増えてきた(1)。

レシーバを使用するため、低周波増幅は電力増幅部がなく、電圧増幅1段なので電源トランスは小型だが、厳重にシールドされ、チョークコイル3個と電解コンデンサによって大掛かりなフィルタが構成されている。ケースは薄いアルミ板をねじ穴を加工した真鍮の角棒をアングルとして組み立てている。手間のかかる方法だがプレスなどの設備を持たないアマチュアでも容易に組み立てられる構造である。シールドのためにねじのピッチは細かく打たれている。このように、アルミケースを使い、各段ごとにシールドの仕切りを入れた構造は1930年代までの短波受信機の典型的なものである。

ホットケーキダイヤルとバリコンは電池セット時代の旧式なものを使っているが、真空管は当時としては最新の国産品を使っている。トランスやコイルのボビンは錦水堂(ラックス)、古河製炭素皮膜抵抗器など、国産品の中では一流の部品が使われている。電解コンデンサが1個、1956年の日付のあるものに交換されている。このことから戦後まで使用されたと思われる。

(所蔵No.11A167)

アマチュア無線が許可されていた1930年代の「無線と実験」などのラジオ雑誌を開くと、「其の筋の許可を得た上でないと使えない」との但し書き付ではありながら、多くの短波受信機の製作記事や技術解説があり、「DXコーナー」などの海外放送や海外のアマチュア無線の動向を紹介する頁があることに驚かされる。この中から最も簡単なものを紹介する。

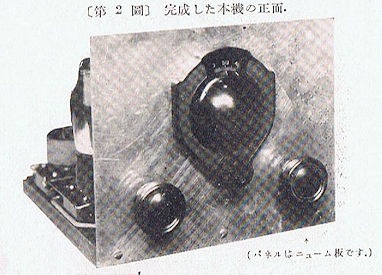

直流用2球式短波受信機(12)

アメリカ式の電池用真空管UX-32とUY-33を使用した0-V-1の短波受信機である。電源部が不要なので20㎝角に収まる小さなものである。2.5-20Mcを4バンドに分け、プラグインコイルの交換で切り替える。乾電池を電源とする小型の直流式にしているといっても、別にスパイ用というわけではない。微弱な信号を捉えるために、特に感度の低い簡単な短波ラジオはハムによる妨害を避けるために、家庭用のラジオが交流化されてからも電池を好んで使っていたのである。

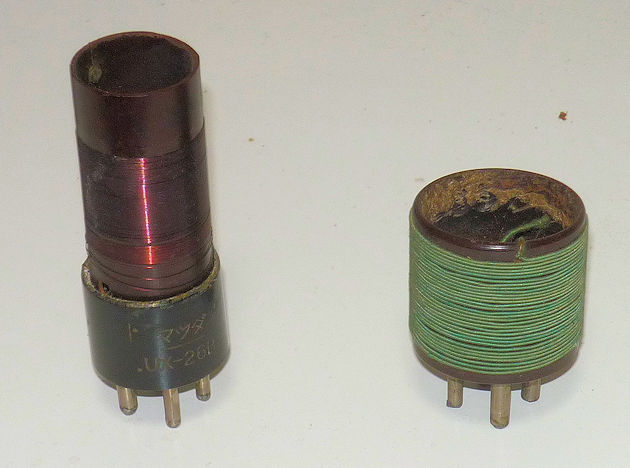

板の上に組み立てた古典的な構造だが、ボディエフェクトを防ぐためにアルミパネルとし、チューニングを容易にするために減速機構を備えたベルベットバーニヤダイヤルを採用している。短波用のコイルは巻き数が少ないので、アマチュアは廃品の真空管のベースを外してコイルのボビンとした。

廃真空管のベースを使った短波用プラグインコイル(12)

この製作記事には

「近東の各国から大電力で放送される無線電話、例えばハバロフスク、モスコー、ホンコン、マニラ辺りが、相当の音量でヘッドフォーンを働かせ、比較的電力の大きな電信に至っては、十分世界各国からのシグナルを聴取することが出来ませう。」

とあり、アンテナさえ張れば十分実用になったようである。記事は初心者向けに丁寧に書かれていて、部品の入手も容易なものばかりで並四程度のラジオを組み立てたことのあるアマチュアであれば十分容易に組み立てられたであろう。この記事の末尾には

「尚。今更申上げる迄もなく、短波を運用することは国法をもって固く禁ぜられているのですから、もし実験ご希望の御方は先ず正規の手続きを踏まれん事を、くれぐれも申し添えておきます。」

としてはあるが、「正規の手続」で容易に許可が下りるわけもなく、多くの読者が無許可のまま興味半分で組み立てたのではないだろうか。

「無線と実験」誌は、日本のラジオ技術の発展のためには、短波を開放すべしという持論を展開していた。多くの短波受信機の製作記事や解説記事が掲載され、その著者の多くが逓信省関係者であったことは興味深い。しかし、1936(昭和11)年6月号に斉藤 健氏による「外国放送局の聴取とオールウェイヴ受信機」という記事が掲載され、全波受信機の使用や外国放送の聴取が違法行為で厳禁であるという当局の「公式見解」が掲載され、一応野放し状態に釘を刺すことになった。

この記事は、逓信省電務局の通達電無第462号「オールウェーヴ受信機の取締に関する件」を受けたもので、短波受信機の所持および使用が一般に許可されることはなくなった。同じ年には短波受信機の一斉取り締まりが行われ、大阪、広島、名古屋で実施された(15)(16)。

戦争が激化してくると、防諜が盛んに叫ばれるようになり、短波受信はスパイ行為の疑いとして厳しく取り締まられるようになった。多くのラジオアマチュアや技術者が購読していた「無線と実験」誌1942年11月号には、逓信省電務局の石川武三郎氏による「全波・短波受信機の取締について」という、主に無線通信器機取締規則の解説を中心とした電波防諜に関する厳しい調子の記事が掲載された。

この記事を見ると、当時輸入または持ち込まれた外国製全波受信機がかなりあったこと、また、技術の発達を阻害しないように慎重な運用がなされてきたことが記されている。記事の調子と違って内容は厳しく摘発するというよりは、規則を周知徹底して業界や関係者の自発的な届出に期待するという姿勢である。ちなみに、この記事が掲載された次のページには、東邦電機(株)無線部長、住吉正元氏による連載「実用短波受信機設計・製作講座 4」が、引き続き掲載されている(7)。短波の解放を主張していた無線と実験誌の反骨精神というところだろうか。

これらの記事を見てもわかるが、思想面で問題のある人物や本物のスパイでもない限り、短波受信に対して厳しく処罰されるようなことは少なかったようである。これに対してナチス・ドイツでは国外の放送受信に対しては苛烈な取り締まりが行われ、違反者には死刑も適用された。ユダヤ人に対してはラジオの所有、聴取そのものを禁じるほど徹底していた。この違いには民族性だけでなく、地政学的な条件の違いが大きく影響していると思われる。やはり島国の日本では海外放送の影響は限定的と考えられていたのだろう。

戦時中は盛んに短波受信機の取締が行われたものの、思想面で問題のある人物や本物のスパイでもない限り、短波受信に対して厳しく処罰されるようなことは少なかったようである。戦時中の短波取締については、井口昌三氏の証言が興味深い(14)。1926(大正15)年生まれの井口氏は戦時下でも短波放送を熱心に聞いていた。よく聞いてていたのはサンフランシスコのKGEIの日本語放送だったが、聴いていると、オートダイン(再生式)の発振音が入り、聴取者が他にもいることがわかったという。

戦時中は隣組や警防団などによる密告が当たり前に行われていた時代で、短波を聴いていると知られると捕まったが、「警察で一日説教され、受信機を取り上げられて始末書を書かされる程度」であったという。懲りない井口氏は「今後はスピーカーはやめてレシーバーにしよう」と思ったそうである。1943年にガダルカナルが落ちると取り締まりが厳しくなったので、アンテナも外に出さず、代わりに0-V-1に高周波増幅を付けてこっそりと聞いていたという。もちろん、ゾルゲ事件に見るように本物の思想犯に対しての処置は苛烈だった。取り締まりが甘いと感じられたのも井口氏が少年だったからだろう。当時、科学に興味を持つことは奨励されていたから大目に見られたのかもしれない。

先の井口氏は1944(昭和19)年に陸軍に入隊し、陸軍技術研究所に配属されてみると、内部では「研究用」のアメリカ製通信型受信機で公然とKGEIを聴いていたという。井口氏は上官から自宅で使う短波受信機の組み立てを頼まれたという始末であった。

同じ1944年に軍需工場勤務から徴兵された筆者の父は神奈川県川崎の部隊に配属され、通信兵として勤務していた。勤務として連隊通信に使用する短波受信機をモニターしていたが、この周波数のすぐ近くにアメリカの短波放送が放送されていたという。通信兵はレシーバでモニターしていたため、少しダイヤルを動かすだけで周りに気付かれずに簡単に聴くことができた。父も仕事の合間に聞いていたという(岡部憲二氏の証言による)。このため、8月15日に戦争が終わることも数日前に知っていた。どうやら研究所勤務の技術将校から現場の一兵卒まで、通信機に触れる機会のあった軍人は、上から下までこっそりとアメリカの放送を聞いていたようである。

正規のアマチュア無線局は禁止された段階で設備を封印されて使えなくなった。これに対して、それほど多くはなかっただろうが、戦前の製作記事を参考に組み立てられた短波受信機は戦争が始まってからどうなっただろうか。先の井口氏の証言(14)や(11)にあるように、手作りの短波受信機でKGEIやVOAなどを聞いたという証言は残っている。しかし、はっきりと「これでこっそり短波を聞いた」というラジオは発見されていない。この時代、短波受信がばれたら警察に引っ張られる人に言えない行為であることは誰でも知っていた。当時、ラジオを組み立てられるアマチュアが、こっそりと短波を聴こうとしたらどのようなラジオを用意しただろうか。

最も簡単な改造

戦後、日本短波放送が開局にあたって中波ラジオで短波を聴くための「NSBコイル」を発売した。

(所蔵No.10068)

これは短波用のスパイダーコイルをラジオのアンテナとアース端子、そしてバリコンに接続するだけのものである。この巻き数のコイルで、中波のラジオを3-8Mc程度の短波ラジオにすることができる。普段使っているラジオに取り付ければ簡単に短波を聴くことができた。しかし、音量調整がない並四にコイルをつないで短波を聞いたら盛大に音が漏れて近所にばれてしまう。少し古いラジオであればスピーカはチップジャックでシャーシに接続されている。両耳レシーバのリード線にも同じものが使われている。短波を聴くときだけはレシーバに入れ替えれば一安心?である。

オートダイン式短波受信機の復元

もう少し本格的な改造ラジオとしては、オートダイン式の短波受信機がある。最も普及していた並四や3ペンなどの再生式中波ラジオを基本とした0-V-2または0-V-1の受信機である。代表的なものとしてゾルゲ事件で使われた受信機がある。これは市販の3ペンラジオのシャーシを取り出してコイルを交換しただけのものである。

ゾルゲ事件で使われた短波受信機 (復元) (所蔵No.11537)

これを参考に、想像力を働かせて「こっそり短波を聴くためのラジオ」を再現してみた。物のない時代である。ベースにはお払い箱になった1933(昭和8)年頃のミゼットラジオのシャーシを再利用することを考える。コイルはセオリー通りに廃物の真空管のベースを外して作る。ここでは中波兼用とするために中波のコイルも同様にプラグインコイルに改造する。元の回路は27A-26B-26B(または12A)-12Bの並四、別の言い方をすれば0-V-2である。27A検波ではさすがに感度が低いので57にしたいところである。57がなくても24Bか56に入れ替えるくらいはしておきたい。

今回の復元ではベースとしたシャーシが57-56-56-12Fに改造されていたのでそのまま使うことにした。当然再生検波(オートダイン)であるが、短波受信であれば、中波のように豆コンで容量再生としたのでは再生の調整で受信周波数がずれるので、スクリーンを可変抵抗器で調整する方法にするのが一般的だが、この時代に質の良い可変抵抗器は入手難だった。とりあえず容量再生のままにしておくことにする。

外観はどうしただろう。戦前の記事にあるようにボディエフェクトを避けるためにアルミパネルとして、選局がしやすいようにベルベットバーニヤダイヤルを付けるのがセオリーである。しかし、材料も入手しにくいし、この形にしたら短波受信機ということがバレバレである。多少の操作性には目をつぶってオリジナルのシャーシのままとしておくことにする。これなら、キャビネットに入れたままにしておくこともできる。普段は中波ラジオにしておいて、短波用のコイルだけ隠しておけば良いのである。コイルさえなければ短波ラジオという証拠はシャーシのどこにもない。コイルを外してむき出しのシャーシを放り出しておいても、真空管の足りない壊れたラジオにしか見えないだろう。

このようなコンセプトで、当時のラジオシャーシを修理して短波用のプラグインコイルを取り付けたラジオを作ってみた。プラグインコイルは先に紹介した記事を参考に真空管のベースに巻いて作った。下の写真で紹介したのは戦前に作られたコイルで、今回の試作に使ったものとは異なる。レシーバはポピュラーなテレフンケンのEH333を用意した。日本無線のテレフンケンタイプでも澤藤のSF333でも形は同じである。

手作りの短波ラジオ(復元)

試作した改造短波ラジオの外観とプラグインコイル(右が短波用)

TUBES: 57-56-56-12F, レシーバ(テレフンケンEH333) (所蔵No.11A209)

では、この復元短波ラジオを使ってみる。横浜の自宅2階に設置して、外に10mほどのアンテナを張る。鉱石受信機用のアンテナと形は同じなので、以前からずっと張ってあればそれほど怪しまれないだろう。元の中波受信機では大音量で東京のTBSなどを受信できた。短波のコイルに交換したところ、10.44MHzの北京の日本語放送を良好に受信できた。バンドはかなり狭く、元が並四なので同調は非常にブロードなので、減速機構のないダイヤルでも思ったより使いにくくはない。決まった大電力の局を受けるようにコイルを作れば結構実用になることがわかった。容量再生のままとした再生だが、再生の効果が低いからかもしれないが、同調が顕著にずれるようなこともない。ブロードな同調特性が良かったのだろう。電信を受信するのであればもう少し再生を効かせてBFO代わりに発振させる必要があるのでこの方式ではだめだが、放送を受信するだけならこれでもよさそうである。

もちろん、このラジオはスーパーヘテロダインの近代的な短波受信機とは比べるまでもない性能である。しかし、情報を完全に統制されていた時代にあって海外の情報を得る手段はこのような違法な短波受信機しかなかった。危険を冒しながらも夜、息を殺してレシーバから雑音交じりの海外放送に耳を傾けた戦時中のリスナーの気分が少しわかった今回の復元であった。

しかし、たとえ毎晩のようにアメリカの放送を聞いていたとしても、何か戦局に不利なことを発言したらすぐに逮捕されるという状況で、一切聞いた内容は話さなかったという(11)。ただ、不用意にしゃべったことなどから「噂」となって広まっていったのだろう。

戦後、占領軍がきわめて早い時期に出した指令が短波受信機の解禁であった(1945年9月18日)。終戦からわずか1ヶ月、進駐軍向け放送AFRSが放送開始する1週間前であった。実際には占領軍の命令が出る10日前の1945(昭和20)年9月8日には逓信院において閣議了解が得られていたという(8)。占領により海外の情報を遮断する意味はなくなり、内務省の力も弱まった。逓信院の短波受信機解放論者の意見が通ったのだろう。

戦後すぐの1946年1月号の『無線と実験』誌(9)に「全波短波受信機許可手順」という記事が掲載された。この記事によると、戦争が終わったといってもラジオは許可制だったため、勝手に全波受信機を設置してよいというわけではなく、一応許可が必要だった。短波のみのラジオについては放送協会の聴取契約は関係ないが、電波を使う限り私設無線電話の聴取許可は必要なため、中波ラジオと同じように申請が求められた。

申請は通常の放送協会の聴取契約時と同じように郵便局や放送局、申込取次所(直接逓信局でもよかった)に全波(短波)受信機として届ければすぐに許可された。また、すでに中波ラジオの許可を受けている場合は許可番号を申請書に書けば全波受信機の増設が認められた。この場合聴取料の変更はなかった。実際には新しく全波受信機を買った人以外、個人で申請した人はほとんどいなかっただろう。

また、アマチュア無線局など戦時中に封印されたままの短波受信機については、逓信局に申請すればすぐに封印解除の措置が取られた。ただし、短波受信は認められても、アマチュア無線局としての電波の発信は許可されなかった。

なお、この記事を書いた逓信院の石川武三郎氏は、1936年に同じ『無線と実験』誌に「全波・短波受信機の取締について」という短波受信を厳禁とする記事を書いた本人である。体制が大きく変わっても官僚機構が生き残った良い例である。なお、同氏は郵政省発行の雑誌『電波時報』1970年6月号の「無線通信75年のあゆみ」の中に当時の取締などについて寄稿している。

戦後、戦前のしのぐ勢いで今度は堂々と全波受信機の製作記事が雑誌をにぎわした。短波が許可されても市販のオールウェーブ受信機はあまりに高価だったので、アマチュアの多くは雑誌の記事を参考に自作のラジオで短波を聞いた。一例を下記に示す。

手作りの2バンド5球スーパー 1949年 製作者:岡部憲二

TUBES: 6A7-6SK7-6ZDH3-6V6GT-80, 6.5インチフィールド型ダイナミック(コロムビア)

このセットの製作者は当館事務局担当者の父である。父は戦時中通信隊に所属し、戦後電気通信省で、電話局に勤務していた。戦災でラジオを失ったため、自作に取り組んだという。当初は中古の並四を修理し、0-V-1のオートダイン短波受信機を組み立てたが、それらを解体し、最終的に組み立てた2バンド5球スーパーである。当時出回り始めていた米軍放出のメタル管、GT管と国産の真空管を混ぜて使っている(当時UZ-42、6D6は入手難だったという)。東京在住のため、米国製部品が入手できたので信頼性を上げることができた。信頼性を上げるために真空管ソケットには米軍放出のタイトベースのものが使われている。コイル、IFTは初期のスター製(463kc)である。戦前までは特殊なものだった短波用の部品が市販されるようになり、容易にオールウェーブが作れるようになったのである。

ダイヤルは2重軸で減速機構を持つバリコンを使用して直結としている。キャビネットは、当初市販品を購入したが、貧弱で音が悪すぎたため、使用しなかったという。結局ありあわせの板で丈夫なスピーカーボックスを作り、サランネットの代わりに着物のはぎれを貼っている。本機は、トランスレス5球スーパーを購入した1958年頃まで使用されたという。

(所蔵No.11027-2)

このラジオは中波と一般的な短波放送を受信するための2バンドラジオだが、本格的なアマチュア無線用には短波専用で自作のプラグインコイルを使用する昔ながらの方法が使われていた。日本アマチュア無線連盟は1946年に再結成され、アマチュア無線の再開を目指したが、1952年まで実現せず、戦前に許可された局を含め、SWLのみで我慢するしかなかった。

(1)(社)日本アマチュア無線連盟編 『アマチュア無線の歩み』 (CQ出版社 1976年)

(2)『無線と実験』 大正15年4月号 (無線実験社 1926年)

(3)海外放送研究グループ編 『NHK戦時海外放送』 (原書房 1982年)

(4)平本 厚 「並四球」の成立(2) 『科学技術史 第9号』 (日本科学技術史学会 2006年10月)

(5)『電気通信』 第2巻第6号 (電気通信協会 1939年10月)

(6)『無線と実験』 昭和21年3月4月合併号 (誠文堂新光社 1946年)

(7)『無線と実験』 昭和17年11月号 (誠文堂新光社 1942年)

(8)郵政省編『続逓信事業史(六)』第7章第4節 (1961年)

(9)逓信院 石川武三郎 「全波短波受信機聴取許可手順」 『無線と実験』 昭和21年1月号 (誠文堂新光社 1946年)

(10)「機密スパイ 怪奇 禁止の受信機京阪神外人へ350台」 『東京ラヂオ公論 第42号』 (ラヂオ画報社 1935年)

(11)大森淳郎 「シリーズ戦争とラジオ〈第1回〉国策的効果をさらに上げよ」 『放送研究と調査 2017年8月号』 (放送文化研究所 2017年)

(12)「無線と実験」標準ラヂオ回路集 『無線と実験』 第23巻第1号付録 (誠文堂新光社 1936年)

(13)『日刊ラヂオ新聞』」1926年6月11日

(14)井口昌三 「戦時中の短波受信機取り締まり事情」 『AWC会報 1993年 No.12』 (アンティック・ワイヤレス・クラブ 1993年)

(15)「オールウェーヴ受信機の取締調停に乗出す」 『ラジオ公論 第201号』 (ラヂオ画報社 1936年)

(16)「名古屋でも短波機取締」 『ラジオ公論 第202号』 (ラヂオ画報社 1936年)