満州電々のマーク

(略称MTTを図案化している)

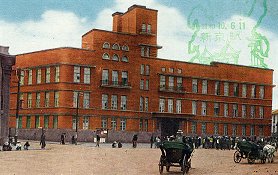

満州電信電話株式会社本社ビル(新京特別市) (同社発行の絵葉書より)

|ホーム|お問い合わせ | リンク集 | 図書案内 | 博物館(松本)案内|活動方針|ENGLISH |

Radio in Manchoukuo

CONTENTS

満州国建国と満州電々株式会社の設立 (加筆訂正)

満州の放送局 (加筆訂正)

番組編成と広告放送

聴取許可関係書類

電々型ラジオ受信機

普及型4号受信機

標準型3号受信機

標準型4号受信機

標準8号受信機 (NEW)

スーパー受信機5型

国民型3号受信機

標準A11号受信機

標準B12号受信機

優級12号受信機 BT-2型

標準11号受信機

スーパーB14号受信機

満州向けプッシュボタンスーパー受信機 SB-500型

参考文献

注) 本稿には現在では不適当な語句も含まれるが、地名、用語は1937年当時のものを使用した。満州は現在の中国東北部を指す。

「満州国」については、傀儡国家であることを明確にするためにカッコ書きで表記されることが多いが、本稿では省略する。

1905(明治38)年、日露戦争の勝利によって日本は南満州鉄道と遼東半島の租借権を得た。この地域は関東州と呼ばれ、守備に当たる陸軍部は1919(大正8)年

に関東軍となった。1931年9月18日、柳条湖での鉄道爆破(関東軍の謀略といわれる)をきっかけに関東軍は満州(中国東北部)に兵力を進め、満州全土を勢力下に置いた(満州事変)。翌1932年、満州国が建国され、初代皇帝には清朝最後の皇帝、溥儀が就いた。形の上で独立国となったが、連合国側には承認されず、日満議定書により、実質的には日本の植民地の役割を果たすものであった。

1933年に日本と満州国の合弁により電信電話、放送を営む特殊会社、満州電信電話株式会社(資本金5千万円)が設立された。略称はMTTという。日本電信電話株式会社(NTT)

が設立される50年以上前のことである。設立に関する詳細に関しては現在でも明らかにされていない情報が多いとのことである。

満州電々のマーク

(略称MTTを図案化している)

満州電信電話株式会社本社ビル(新京特別市) (同社発行の絵葉書より)

満州国内では多くの放送局が設立され、各地で受信機普及のため独自のラジオ受信機が販売された。これが電々型受信機である。

なお、満州電信電話株式会社は日本の敗戦(ソ連の参戦)により1945(昭和20)年8月以降大陸における事業を停止し、各地の放送局はソ連軍、東北抗日連軍により共同で接収された。その後はソ連軍撤退後共産党、国民党の内戦の再開のなかで歴史に翻弄されていくが、1949年の中華人民共和国の建国以降は一部が同国の放送局として運用されて、現在に至る。本社ビルの建物は現在の吉林省長春市に現存し、長春市電信局として使われている(2017年現在)。

満州電電は日本国内にも事業所があったが、1946年11月25日に『昭和22年勅令第74号 閉鎖機関令』により閉鎖期間に指定され、日本国内の業務も停止した(11)。1950年12月28日には『昭和25年大蔵省告示第1351号』により在外活動閉鎖機関に指定された(12)。

満州国建国以前は中国側の放送局(コールサインXで始まる)と、関東庁逓信局の放送局が存在していた。大連放送局(JQAK)は、1925(大正14)年8月9日に実験放送を開始した。実験放送の聴取料は無料で、年額1円の特許料で聴取許可が与えられた。放送開始時の聴取者は大連の日本人を中心に約2,200であった。満州国建国後はコールサインMT**に統一されたが、大連放送局は関東庁時代からのJQAKを継承した。

JQBK安東放送局の設立は満州国建国後だが、満州電電の創業前であり、この放送局の設立、運営には日本政府が深く関与していたため、Jコールとなったと考えられる。外交史料館には同局の維持、管理に関する外交電報等が保存されている。

本来Mから始まるコールサインは英国に割り当てられたもので、本来国際的に認められるものではない。しかし、交信を目的としない放送局のコールサインについてはITUの管理下にないため、勝手に使うことができたと推測される。

大連放送局局舎 (絵葉書より、1936年)

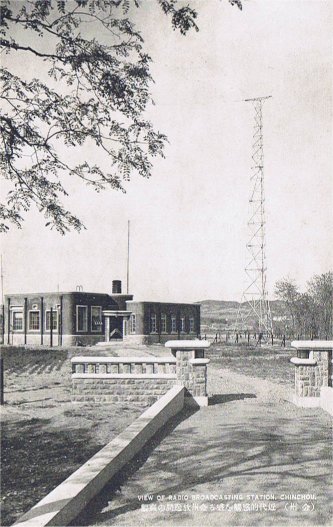

新京放送局局舎 (絵葉書より、1935年)

大連市内にあった金州放送局の外観、(絵葉書より)

当初は大連、奉天、新京、ハルピンの4箇所ではじまったが、日支事変の勃発に伴い、1937年以降、第1期拡充が行われた。これにより各地に新京からの中継放送を行う小電力放送局が設立され、主要局が増力された。当初単一放送で開始した局も順次二重放送を開始した。第2期拡充では全土に小電力放送局が設立された。この拡充には満州電々自製の標準型50W放送機が使われた。拡充は終戦直前の1945(昭和20)年1月まで続いたが、一部の局は未完成に終わった。終戦時の放送局を一覧表に示す。

(注) 出典:ラジオ年鑑昭和18年版、続日本無線史第1部。

満州国内向け(中波、長波) (表1)

| 所在地、名称 | コールサイン | 周波数 | 電力 | 設立 | 備考 | 沿革および戦後の経緯 | 放送機 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 新京中央第一 | MTCY | 560kc | 10kW | 1932.10 | 旧MTAY、日本語放送 | 1945.9.10接収、長春広播電台へ、XNCM | 東京電気製水晶制御 |

| 新京中央第二 | MTCY | 180kc | 100kW | 1936.11 | 満州語専用、長波 | 日本電気 | |

| 奉天中央第一 | MTBY | 890kc | 1kW | 1933.8 | 旧中華民国COMK(1927)、占領後Z1LY(1931) | SFR製 | |

| 奉天中央第二 | MTBY | 1250kc | 1kW | 1933.10 | 1945.8.17中共地下組織により瀋陽広播電台として放送 | 東京電気 | |

| ハルピン中央第一 | MTFY | 674kc | 3kW | 1933.8 | 1942.10増力 | 東北電信管理処により1927年放送開始 | マルコーニ/東京無線製 |

| ハルピン中央第二 | MTFY | 1055kc | 1kW | 1940.7 | 放送開始未確認 | 1945.8ソ連により接収 | 東京電気 |

| ハルピン中央第三 | MTFY | 1280kc | 250W | 1934 | ロシア語 | 山中電機,満州電々 | |

| 大連第一 | JQAK | 760kc | 1kW | 1933.9 | 日本語放送 | 1923年関東庁逓信局により実験放送開始 | 日本電気製 |

| 大蓮第二 | JQAK | 1065kc | 1kW | 1937.11 | 満州語専用 | 1945.12接収、大連広播電台(XGIR) | 日本電気改造 |

| 牡丹江第一 | MTGY | 745kc | 1kW | 1937.6 | 1941.12、50Wから増力 | 自作自励発振 | |

| 牡丹江第二 | MTGY | 1015kc | 1kW | 1941.12 | 満州電々 | ||

| 安東第一 | JBQK | 805kc | 50W | 1937.10 | 1945.10接収、安東市政府広播電台(XTAK) | 自作自励発振 | |

| 安東第二 | JBQK | 1260kc | 50W | 1939.12 | 満州電々 | ||

| 承徳第一 | MTHY | 915kc | 50W | 1937.7 | 沖電気製自励発振 | ||

| 承徳第二 | MTHY | 1170kc | 1kW | 1939 | 1944年100Wより増力 | 満州電々 | |

| 延吉 | MTKY | 785kc | 200W | 1938.4 | ソ連により接収、1946.4中国へ、XHYR | ||

| チチハル第一 | MTLY | 835kc | 1kW | 1938.4 | 開局時50W | 不明 | |

| チチハル第二 | MTLY | 1075kc | 50W | 1939.6 | 沖電気 | ||

| 黒河第一 | MTSY | 1100kc | 10W | 1938.12 | 満州電々 | ||

| 黒河第二 | MTSY | 不明 | 10W | 不明 | 満州電々 | ||

| ハイラル第一 | MTRY | 1005kc | 500W | 1938.12 | 開局時10W | 沖電気 | |

| ハイラル第二 | MTRY | 1260kc | 500W | 1939.7 | 開局時10W | 沖電気 | |

| 営口第一 | MTPY | 1025kc | 50W | 1939.2 | 1945.10.20国民党から中共へ | 義昌 | |

| 営口第二 | MTPY | 1270kc | 50W | 1939.2 | 満州語専用 | 義昌 | |

| 富錦第一 | MTQY | 不明 | 50W | 不明 | 満州電々 | ||

| 富錦第二 | MTQY | 1280kc | 100W | 1939.10 | 1945.8接収、承徳へ移設 | 満州電々 | |

| 錦縣第一 | MTOY | 575kc | 100W | 1939.4 | 義昌 | ||

| 錦縣第二 | MTOY | 955kc | 100W | 1939.4 | 義昌 | ||

| 通化第一 | MTTY | 1035kc | 50W | 1940.2 | 1945.9.24接収、通化広播電台XTHRへ | 満州電々 | |

| 通化第二 | MTTY | 725kc | 50W | 1942.1 | 満州電々 | ||

| 北安第一 | MTUY | 725kc | 20W | 1941.2 | 1944年10Wより増力 | 満州電々 | |

| 北安第二 | MTUY | 1025kc | 20W | 1941.2 | 満州電々 | ||

| 東安第一 | 915kc | 50W | 1941.3 | 義昌 | |||

| 東安第二 | 50W | 1941.3 | 義昌 | ||||

| 間島第一 | 50W | 1941 | 満州電々 | ||||

| 間島第二 | 50W | 1938.4 | 義昌 | ||||

| 佳木斯第一 | 615kc | 500W | 1938.4 | 1944.8 100Wより増力 | 川西 | ||

| 佳木斯第二 | 1kW | 1943.9 | 義昌 | ||||

| 佳木斯 | 100W | 山中 | |||||

| 錦興第一 | 575kc | 100W | 1939.4 | 義昌 | |||

| 錦興第二 | 955kc | 100W | 1939.4 | 義昌 | |||

| 赤峰第一 | 850kc | 50W | 1944.6 | 満州電々 | |||

| 赤峰第二 | 1215kc | 50W | 1943 | 満州電々 | |||

| 孫呉第一 | 10W | 1943 | 満州電々 | ||||

| 孫呉第二 | 10W | 1943 | 満州電々 | ||||

| 吉林第一 | 50W | 1944.6 | 満州電々 | ||||

| 吉林第二 | 50W | 1944.6 | 満州電々 | ||||

| 本渓湖第一 | 50W | 1944.6 | 満州電々 | ||||

| 本渓湖第二 | 50W | 1944.6 | 満州電々 | ||||

| 撫順第一 | 50W | 1944.6 | |||||

| 撫順第二 | 50W | 1944.6 | |||||

| 埠新第一 | 50W | 1944.8 | |||||

| 埠新第二 | 50W | 1944.8 | |||||

| 興安第一 | 50W | 1944.8 | |||||

| 興安第二 | 50W | 1944.8 | |||||

| 鞍山第一 | 50W | 1945.1 | |||||

| 鞍山第二 | 50W | 1945.1 | |||||

| 白城子第一 | 50W | 未完成 | |||||

| 白城子第二 | 50W | 未完成 | |||||

| 四平街第一 | 50W | 未完成 | |||||

| 四平街第二 | 50W | 未完成 | |||||

| 鉄領第一 | 50W | 未完成 | |||||

| 鉄領第二 | 50W | 未完成 |

海外放送(短波) (表2)

| 所在地、名称 | コールサイン | 周波数 | 電力 | 設立 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 新京 | MTCY | 6.125Mc | 20kW | 1939.7 | 極東向け |

| 新京 | MTCY | 9.545Mc | 20kW | 1939.9 | 南洋向け |

| 新京 | MTCY | 11.775Mc | 20kW | 1939.7 | 欧州、南洋向け |

| 新京 | MTCY | 15.330Mc | 20kW | 1939.7 | 欧州向け |

| 大連 | JDY | 9.925Mc | 10kW | 1936.11 | |

| 大連 | JDZ | 5.710Mc | 1936.11 |

有線放送

1939年から41年にかけて、中小都市で、親受信機にスピーカを有線で接続した、共同聴取施設が、満州里他7ヵ所に設置された。加入者数は各35-250名で、合計735名であった。辺境の地でラジオを普及させるために、親受信機はRCAの9球式オールウェーブ(500-700円程度のもの)を設置し、有線で各戸に設置したスイッチ付きスピーカを接続し、放送開始時間内は自由に聴取できた。ニューズや広報等の一部の番組については命令により強制的に聴取させられた。この有線放送は、ラジオ塔に接続されたものもあった(10)。

番組は日本放送協会から短波で送られる日本向け番組と独自編成の番組を組み合わせて放送されていた。特徴的なのは現地向けに長波で満州語(中国語)放送が実施されていたことで、これは100kWの大出力で満州国全土をカバーしていた。また、日本、朝鮮、華北との間で交換放送が行われていた。

ラジオの聴取には当時の日本と同じように聴取許可が必要であった。施設許可料金として1円分の切手を納付した。1933年の段階でわずか7,995だった聴取加入数は1941年末で455,835に増加した。日本人と満州人、外国人の比率は4:5:1であった。

国土が広く、時差があるために現地で製作された番組はいったん録音したものを放送することが多かった。このため、中国国内には音源が保存されているという。

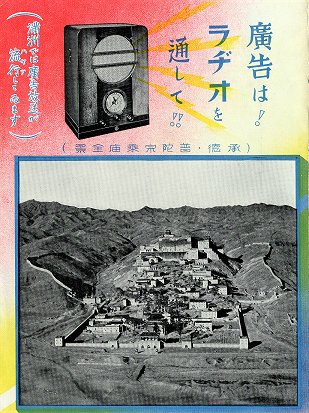

満州で特徴的だったのは、月1円の聴取料を徴収するとともに、広告放送が行われていたことである。広告放送には、ニュースの後に広告の原稿を読む直接放送と、プログラムを提供し、その前後に広告を放送する間接放送があった。広告の取り扱いは満州広報協会が行い、当局の検閲の上、放送された。広告放送は生CMであった。

満州電信電話(株)の広告放送のパンフレット、(ラジオは標準型3号受信機)

(これらはラジオ関係の文献の収集家のご好意で貴重なコピーを提供いただきました)。

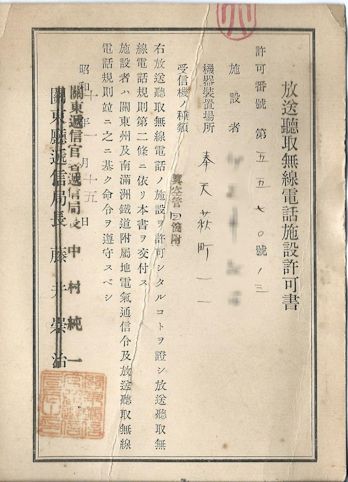

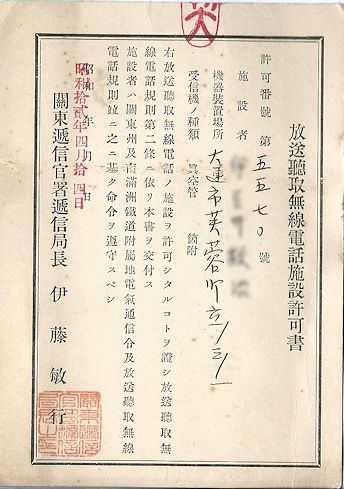

ここで紹介するのは、満洲を代表する大都市の奉天と大連における放送聴取無線電話施設許可書である。同一人物に与えられた許可が2通あり、1935(昭和10)年に奉天で許可を得て、1937(昭和12)年4月に大連に移転したことを示している。

奉天(1935年)と大連(1937年4月)における許可書(個人藏)

(なお、プライバシーを考慮して個人名は判読できないようにしている。)

発行したのは関東逓信官署逓信局(旧関東庁逓信局)である。冒頭で述べたとおり関東といっても日本の関東地方ではない。日本の権益下にあった中国大陸の関東州を治める役所である。許可書の体裁は日本国内のものとほとんど同じである。奉天、大連とも(形式の上では)独立国である満洲国内の都市だが、南満州鉄道沿線については、日本の権益下にあり、関東州庁の管理下にあった。このため、満州国内であっても満鉄沿線の都市のラジオには関東庁の許可が与えられているのである。大連に移転した後の許可書の1937年4月という日付がミソである。1937年7月7日の盧溝橋事件勃発を契機に、満州国内の満鉄沿線地域は、関東州庁から満洲国政府の管轄下に入る。この書類は、大連を関東州庁が管理していた最後の頃のものである。

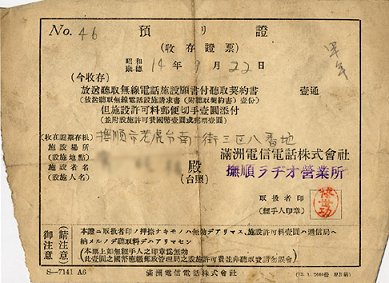

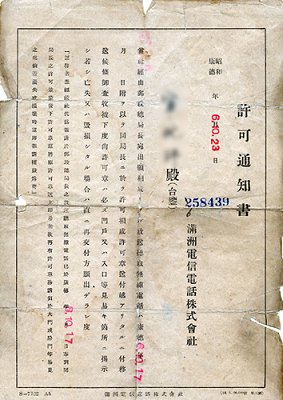

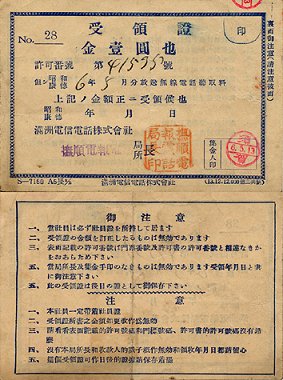

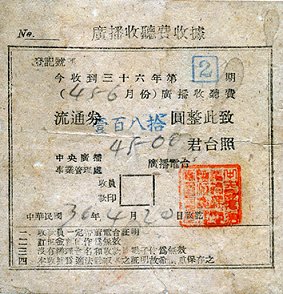

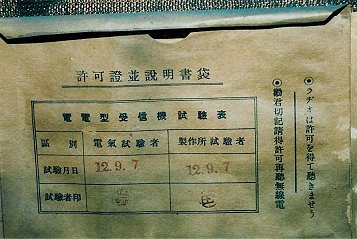

次に紹介するのは満州電信電話株式会社の放送聴取許可関係書類である。炭鉱で知られる撫順市で発行されたものである。日本国内では放送協会の契約と同時に逓信局の許可願いを出すようになっているが、満州でも満州電々との聴取契約と同時に、満州電々(株)管理局を経由して郵政総局長宛に許可願いが出される制度になっていた。なお、年号の康徳6年は1939(昭和14)年に当たる。名前から、契約者は日本人ではなく、満洲人と思われる。契約書の預かり書、許可書、領収書、規約および、戦後中華民国政府に接収されてからの領収書までが揃っている貴重な資料である。

(なお、プライバシーを考慮して個人名は判読できないようにしています。)

聴取許可願書の預り証。

許可が下りるまでこの書類でラジオを使用することができた。

許可通知書。1ヶ月ほどで許可が下りていることがわかる。

聴取料金の受領証、電話局が取り扱っていたことがわかる。

集金人が戸別訪問していたようである。

民国36年(1947年)の日付がある中央広播事業管理処の領収書。

中国に接収された後の状況がわかる貴重な資料である。

満州地域でも従来からラジオ商等がラジオを販売していたが、欧米のスーパーを中心とする高級な製品が中心で高価なため、特に中国人の一般庶民にとっては手が出ないものであった。このため受信機普及を目的として、1933(昭和8)年に、満州ラジオ普及(株)が設立され、日本から普及型の3-4球受信機を調達して満州国内のラジオ受信機販売を一手に取り扱うことになった(10)。同社は翌1934(昭和9)年に山中電機に普及型ラジオ3万台を発注した。翌年には20万台という大量のラジオを山中電機に発注した。このうち、ごく少数の原崎のスーパーを除いて大半が山中電機に発注されたという(9)。しかし、この会社は運営に支障をきたし、1935(昭和10)年、設立後1年で解散された。

満州ラジオ普及(株)の解散を受けて、MTTでは専用意匠を持ち、MTTのマークを入れた受信機を用意することになり、普及型の中波受信機と、180kcの長波を持つ高一受信機を、国内製品の1円高程度の価格という条件で国内メーカ数社に試作発注し、山中電機の製品が採用され、普及1号と標準1号の2種類が山中電機に発注された。(9)

1936年10月から受信機販売を強化するため放送課内に商事係を新設して直接販売に乗り出し、11月15日から販売した。電々型受信機は満州電々のルートを利用し、放送局の営業所や電話局に設置された販売所で販売、修理を行った。また、一般のラジオ商にも利益が出る仕切値で卸され、販売された。電々型受信機には以下の表に示す種類があった(2)。ちなみに電源はAC100V 50c/sである。国内の販売価格に対してかなり低価格であることがわかる。

下表の、中波は550-1500kc、長波は170-190kc(180kc)である。

・1936年の電々型受信機 (表3)

| 名称 | 形式 | 使用真空管 | 球数 | 定価 | 波長 | 製造会社名 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 普及型1号 | 再生式 | 27A-12A-12B | 3 | 16.00 | 中波 | 山中電機(株) | |

| 普及型2号 | 再生式 | 27A-12A-12B | 3 | 18.00 | 長波付 | ||

| 普及型3号 | 再生式 | 27A-12A-12B | 3 | 17.00 | 中波 | ||

| 標準型1号 | 三ペン | 57-47B-12B | 3 | 27.00 | 長波付 | 山中電機(株) | |

| 標準型2号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 40.00 | 長波付 | ||

| 標準型3号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 42.00 | 中波 | 山中電機(株) |

当初の電々型受信機は、一般のラジオ商と競合しないように普及型の製品のみであった。

・1937年の電々型受信機 (表4)

| 名称 | 形式 | 使用真空管 | 球数 | 定価 | 波長 | 製造会社名 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 普及型1号 | 再生式 | 27A-12A-12B | 3 | 16.00 | 中波 | 山中電機(株) | |

| 普及型2号 | 再生式 | 27A-12A-12B | 3 | 18.00 | 長波付 | ||

| 普及型3号 | 再生式 | 27A-12A-12B | 3 | 17.00 | 中波 | ||

| 普及型4号 | 並四 | 57-26B-12A-12B | 4 | 22.00 | 中波 | 山中電機(株) | 追加 |

| 普及型5号 | 並四 | 57-26B-12A-12B | 4 | 23.00 | 長波付 | 山中電機(株) | 追加 |

| 標準型1号 | 三ペン | 57-47B-12B | 3 | 27.00 | 長波付 | 山中電機(株) | |

| 標準型2号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 40.00 | 長波付 | ||

| 標準型3号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 42.00 | 中波 | 山中電機(株) | |

| 標準型4号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 45.00 | 長波付 | 山中電機(株) | 追加 |

| スーパー5型(甲, 乙) | スーパー | 2A7-58-2B7-47-80 | 5 | 80.00 | 長波付 | 原崎無線工業(株) | 追加 |

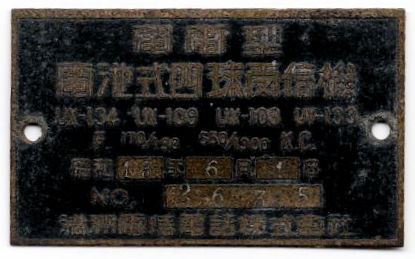

| 電池式1号 | 高一 | 134-109-109-133 | 4 | 58.00 | 長波付 | 追加 |

3球式では感度が低いため、並四球の普及型4号、5号が追加された。

また、長波付高一受信機および高級型のスーパー受信機と、電池式受信機が追加された。

・1938年の電々型受信機 (表5)(3)

| 名称 | 形式 | 使用真空管 | 球数 | 定価 | 波長 | 製造会社名 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 国民型3号 | 並四 | 56-26B-12A-12F | 4 | 不明 | 長波付 | 追加 | |

| 普及型4号 | 並四 | 57-26B-12A-12B | 4 | 22.00 | 中波 | 山中電機(株) | |

| 普及型5号 | 並四 | 57-26B-12A-12B | 4 | 23.00 | 長波付 | 山中電機(株) | |

| 標準型3号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 42.00 | 中波 | 山中電機(株) | |

| 標準型4号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 45.00 | 長波付 | 山中電機(株) | |

| スーパー5型(甲, 乙) | スーパー | 2A7-58-2B7-47-80 | 5 | 80.00 | 長波付 | 原崎無線工業(株) | |

| 電池式1号 | 高一 | 134-109-109-133 | 4 | 58.00 | 長波付 |

感度が低い3球式の普及型1号から3号までと、3球式で長波付きの標準型1号、および標準型2号がリストから落とされ、代わりに並四球の国民型3号が追加された。

電池式は電気がない農村部へのラジオ普及を目指して用意されたが、高価で電池が半年しか持たず、普及しなかった(10)。

電池式4球受信機は、昭和13年の刻印がある銘板のみ存在が確認されている。

製造番号は3635だが、3635台目ではなく、昭和13年6月の35台目と読むのではないだろうか。

・1939年の電々型受信機 (表6)

| 名称 | 形式 | 使用真空管 | 球数 | 定価 | 波長 | 製造会社名 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 国民型1号 | 並四 | 56-26B-12A-12F | 4 | 不明 | 中波 | 追加 | |

| 国民型3号 | 並四 | 56-26B-12A-12F | 4 | 不明 | 長波付 | ||

| 普及型4号 | 並四 | 57-26B-12A-12B | 4 | 22.00 | 中波 | 山中電機(株) | |

| 普及型5号 | 並四 | 57-26B-12A-12B | 4 | 23.00 | 長波付 | 山中電機(株) | |

| 標準型1号 | 三ペン | 57-47B-12B | 3 | 27.00 | 長波付 | 山中電機(株) | |

| 標準型2号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 40.00 | 長波付 | ||

| 標準型3号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 42.00 | 中波 | 山中電機(株) | |

| 標準型4号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 45.00 | 長波付 | 山中電機(株) | |

| 標準型5号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 不明 | 長波付 | 追加 | |

| 標準型6号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 不明 | 長波付 | 追加 | |

| スーパー | スーパー | 2A7-58-2B7-47-80 | 5 | 80.00 | 長波付 | ||

| 電池式1号 | 高一 | 134-109-109-133 | 4 | 58.00 | 長波付 |

国民型1号、標準型5号、6号が追加され、放送網の拡大に伴って高感度の長波付き高一受信機が充実してきた。

なお、これまでにリストから落ちたモデルも少数の在庫が販売されている。

(表6)の機種に加えて、以下の機種が追加された。(表7)

| 名称 | 形式 | 使用真空管 | 球数 | 定価 | 波長 | 製造会社名 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 普及型6号 | 並四 | 57-26B-12A-12B | 4 | 不明 | 中波 | ||

| 普及型7号 | 並四 | 57-26B-12A-12B | 4 | 不明 | 長波付 | ||

| 普及型8号 | 並四 | 57-26B-12A-12B | 4 | 不明 | 中波 | ||

| 普及型9号 | 並四 | 57-26B-12A-12B | 4 | 不明 | 長波付 | ||

| 標準型7号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 不明 | 長波付 | ||

| 標準型8号 | 高一 | 58-57-47B-12B | 4 | 不明 | 中波 | 山中電機(株) | |

| 電池式標準 | 高一 | 134-109-109-133 | 4 | 不明 | 長波付 | 名称変更 | |

| 電池式2号 | 高一 | 32-30-30-33 | 4 | 不明 | 長波付 | 1940年 |

・新規格電々型受信機 (1940年末) (表8)

1940年度から、モデル数が増えすぎた電々型受信機は整理され新しい規格に移行した。日本の放送局型受信機制度に影響され、従来は各メーカ独自の仕様のセットにマークを付けていた形から、満州電々が受信機規格、用品規格を作成し、デザイン、回路まで統一された仕様で製作されることになった。普及型の並四受信機の規格は、日本国内でいう規格1号受信機の仕様に近いもので、低周波を抵抗結合とし、チョークも抵抗で置き換え、トランスの巻き線を簡略化してシャーシを小型にしている。

型番は放送局型受信機と同じように桁が増やされ、10番代になった。普及(並四)、標準(高一)、優級(スーパー)の3階級があり、中波専用がA、長波付がBとされた。従来機では、長波の切替が背面のスイッチ操作によったが、新型では、ダイヤルを動かすと自動で接点が切り替わるようになった。日本内地製のセットについてはMTTの日本国内の支社が試験を行い、調達していた。

| 名称 | 形式 | 使用真空管 | 球数 | 定価 | 波長 | 製造会社名 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 普及A11号 | 並四 | 57-56-12A-12F | 4 | 不明 | 中波 | 松下無線(株) | |

| 普及B12号 | 並四 | 57-56-12A-12F | 4 | 不明 | 長波付 | ||

| 標準A11号 | 高一 | 58-57-47B-12F | 4 | 不明 | 中波 | 山中電機(株) | |

| 標準11号 | 高一 | 58-57-47B-12F | 4 | 不明 | 中波 | 山中電機(株) | |

| 標準B12号 | 高一 | 58-57-47B-12F | 4 | 不明 | 長波付 | 早川金属工業(株)/松下無線(株) | |

| スーパーB12号 | スーパー | 2A7-58-2A6-2A5-80 | 5 | 不明 | 長波付 | 原崎無線工業(株) | |

| スーパーB14号 | スーパー | 2A7-58-2A6-2A5-80 | 5 | 不明 | 長波付 | 日本ビクター蓄音器(株) | |

| 優級11号 | スーパー | ||||||

| 優級12号 | スーパー | 2A7-58-2A6-2A5-80 | 5 | 不明 | 中波 | 原崎無線工業(株) | |

| 電池式B号 | 高一 | 32-30-30-33 | 4 | 不明 | 長波付 | 空気乾電池使用 |

電々型受信機の販売実績は1936年度にはわずか年間6,809台であったが、1937年度には 45,927台と急上昇し、1938年度はほぼ横ばいの 51,828台、そして1939年度にはほぼ倍増の 101,880台を記録した(2)。販売のピークは1941年の145,856台である。

・末期の電々型受信機 (1942年末) (表9)

太平洋戦争開戦後、日本と同じように資材の節約が図られ、ラジオの仕様が簡素化された規格となった。放送局型受信機に合わせて、電々型受信機の型番も20番代になった(10)。この時代の電々型ラジオについては実物の存在が確認されていない。戦時下にあって情報は少なく、型番以外詳細は不明である。1942年の販売台数は戦況の悪化を反映して半減し、71,590台であった(10)。日本の放送局型受信機の生産は1942年にピークを迎えるが、満州ではこれより早く販売の減少が始まっていることがわかる。

| 名称 | 形式 | 使用真空管 | 球数 | 定価 | 波長 | 製造会社名 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 普及21号 | |||||||

| 普及22号 | |||||||

| 標準21号 | |||||||

| 標準22号 |

電々型受信機は多くが山中電機によって供給された。同社が供給した台数は40万台以上といわれる(8)。残る普及型受信機は主に松下無線が供給したものと思われる。高級受信機については原崎、ビクター、早川など数社の製品が確認されている。販売統計は1942年までしか残っていないが、1936年度からの合計で563,978台であった。このうちの71%を大連、奉天、新京の大都市での販売が占め、地方での販売が少なかったことを示している(10)。

普及型4号受信機 並四球受信機 山中電機(株) 1937-38年 22.00円

TUBES: 57-26B-12A-12B, Magnetic Speaker

電々型受信機の中でも普及型の再生式受信機。同社の放送協会認定第11080号、テレビアンM4B5型と、キャビネットが異なるだけで基本的に同じものである。

(所蔵番号11A149)

標準型3号受信機 高一付4球受信機 山中電機(株) 1936-39年 42.00円

テレビアンM-48型(国内向け)のダイヤル(左)と満州向け(右)

(左)セット内部の許可証入れ(中身はなかった) (右)銘板

TUBES: 58-57-47B-12B , Magnetic Speaker

電々型受信機の初期のもの。中級の高一受信機である。山中電機の同時代の受信機(M-48型など)と共通の部品を使っているが、ダイヤルの地図が満州国の地図になっている。

(所蔵番号11362)

標準型4号受信機 長波兼用高一付4球受信機 山中電機(株) 1937-39年

TUBES: 58-57-47B-12B , Magnetic Speaker

新しいタイプの中級の電々型受信機。長波兼用となっていて、バンド切り替えスイッチと、コイルの調整ねじがシャーシ背面にある。高一受信機でマグネチックスピーカを駆動する。3号受信機と共通の満州国の地図が描かれたダイヤルを使用している。銘板が失われているためメーカは不明だが、使用部品から山中電機である可能性が非常に高い。

本機のツマミはオリジナルでない。また、シャーシ後部の銘板が失われている。

(所蔵番号11632)

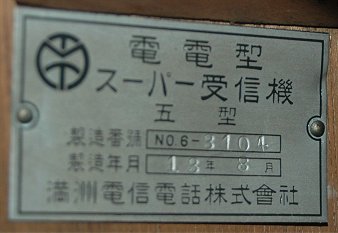

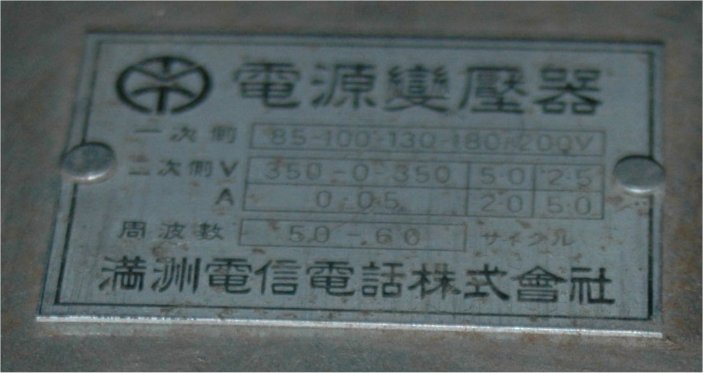

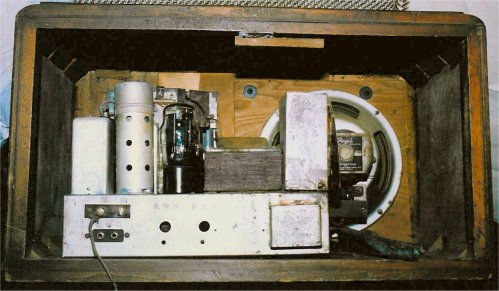

スーパー受信機5型 長波兼用5球スーパー受信機 満州電信電話(株)/原崎無線工業(株) 1937-39年 80.00円

TUBES: 2A7-57-2B7-2A5-80, Electro-dynamic Speaker,

初期の電々型受信機の中でもっとも高級なタイプ。使用部品から原崎無線工業(Royal)の製品と思われる。8インチ・フィールド型ダイナミックを駆動する。長波付で、バンド切り替えと周波数微調ねじがシャーシ背面に付けられている。スーパー受信機としては安価なためか、小型でシンプルなデザインである。電源電圧は85/100/130/180/200Vのタップがあり、トランス上のカバーを外して切り替えるようになっている。スーパー5型には甲乙の2種類があったことがわかっているが(10)、この機種がどちらなのかは不明である。

(所蔵番号11826)

国民型3号受信機 長波兼用並4球受信機 満州電信電話(株) 1938-39年

TUBES: 56 26B 12A 12F, Magnetic Speaker,

新世代の普及型受信機として1938年に追加された4球受信機。低感度の3極管検波の並四球だが、長波が付いている。長波は単一周波数なので、背面の同調ネジで調整しておき、操作としてはこれも背面にあるバンドスイッチを切替えるのみである。薄型のトランスなど、少しずつ資材節約型になっていることがわかる。本機は、松下、または早川の製品と思われる。

本機のツマミはすべて異なっている。同庁の大型のツマミは明らかにオリジナルではないが、右下のツマミは多くの電々型受信機に使われているものである。ただ、これがオリジナルかどうかは不明である。

(所蔵番号11A248)

標準型8号受信機 中波専用高一付4球受信機 満州電信電話(株) 1940年

TUBES: 58 57 47B 12B(12F), Magnetic Speaker

1939年度に追加された中級の電電型受信機。使用部品から、山中電機の製品と思われる。

本機は、ごく最近修理された形跡がある。ツマミはオリジナルではないと思われる。

(所蔵No.11A268)

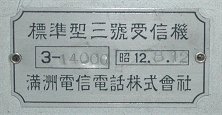

標準A11号受信機 中波専用高一付4球受信機 満州電信電話(株) 1940-41年

TUBES: 58-57-47B-12F, TRF, Magnetic Speaker

標準型3号受信機の後継型となる電々型受信機。中波専用である。シャーシはB12号受信機とほぼ共通。銘板に記入されていないためメーカは不明だが、使用部品から山中電機である可能性が非常に高い。パネル右上に印刷されたマークの由来は不明。この機種は標準11号受信機にマイナーチェンジされた。

本機のツマミは中央下の1個のみがオリジナルである。他はオリジナルから複製したレプリカを取り付けた。

(所蔵番号11635)

標準B12号受信機 長波兼用高一付4球受信機 満州電信電話(株)/早川金属工業(株) 1940-41年頃

TUBES: 58-57-47B-12B , Magnetic Speaker

標準型4号受信機の後継型となる電々型受信機。長波兼用となっているが、バンド切り替えスイッチは標準4号と違って前面にある。58-57-47B-12F の高一受信機でマグネチックスピーカを駆動する。銘板にメーカは記入されていないが、シャープの普及20号受信機とキャビネットとシャーシの基本構造が同じであることから早川金属工業製と思われるが、松下でも作られたことがカタログから確認されている。

本機は、長波切り替えスイッチやコイルが失われている。日本に持ち帰ったときに長波が聴けないように壊されたものと思われる。また、スピーカも失われている。修理の跡から戦後、国内で使われたと思われる。

(所蔵番号11424)

電々型優級12号受信機 BT-2型 満州電信電話(株)/原崎無線工業(株) 1940-41年

TUBES: 2A7-58-2A6-2A5-80, Electro-dynamic Speaker

当時満州で販売されていたラジオとしては最高級のもの。スーパー受信機を多く生産していた原崎無線工業(ローヤル)が生産していた。標準的な5球スーパーで、自社製8インチフィールド型ダイナミックを駆動する。中間周波数は460kcで、戦後一般的になる角型ケースのIFTを使用している。中波専用で長波は付いていない。

この機種にはMTTのマークがない。銘板が失われているため正確にはわからないが、電々型として販売されたものではないようである。正式な電々型受信機は、全く同じキャビネットとシャーシを使って長波付きになっているB-12型である。このBT-2型は日本人向けの中波専用受信機として用意された機種と思われる。

(所蔵番号11396) 参考文献:ラヂオ産業廿年史(口絵)

標準11号受信機 山中電機(株) 1941年頃

TUBES: 58-57-47B-12F, TRF, Magnetic Speaker

中級の電々型受信機。高一で中波専用である。銘板に記入されていないためメーカは不明だが、使用部品から山中電機である可能性が非常に高い。標準A11号受信機をマイナーチェンジしたもので、シャーシはほぼ共通だが、ピックアップ端子、アンテナ端子盤が省略されている。キャビネットもA11号と共通だが、金属のダイヤルエスカッションが省略され、直結の放送局型受信機と共通のものが使われている。初期型のダイヤルは周波数表示であったが、度数目盛のみのダイヤルに変更されている。

本機は、スピーカが失われている。ツマミが異なるものが1個使われているが、どちらがオリジナルかは不明である。

(所蔵番号11858)

スーパーB14号受信機 日本ビクター蓄音器(株) 1941-43年頃

銘板は初期型(No.7003)はアルミ製、この後期型はセルロイド製(左) 初期型のダイヤル止めねじ(中)はマイナス、後期型(右)はプラスねじ

TUBES: Ut-2A7 58 2A6 2A5 80, BC: 550-1500kc, LW: 180kc, 6.5" Electro-dynamic

Speaker

電々型受信機の最高級のもの。中波のほかに180kcの長波も受信できる。使用部品から日本ビクター製と思われる。長波への切替は、ダイヤルプーリで接点を動かしてコイルを切り替えるようになっているため、バンドスイッチはない。長波の切替があるほかは、回路は普通の5球スーパーである。アンテナコイルのベースに組み込まれたパッディングコンデンサをシャーシ背面から調整できるようになっている。ダイヤルエスカッションは、ビクターの6R-75型と共通である。止めねじが途中からプラスねじに変更されている。日本では非常に早い使用例である。シャーシの構造やIFTの形状が、同時代のビクター製品と大きく異なっているのが興味深い。

本機はスピーカが失われている。真空管もすべて失われていたため、手持ちのものを取り付けた。このセットは戦後日本で使われていたらしく、2A6が3ZDH3Aに改造されている。

(所蔵番号11779/11848)

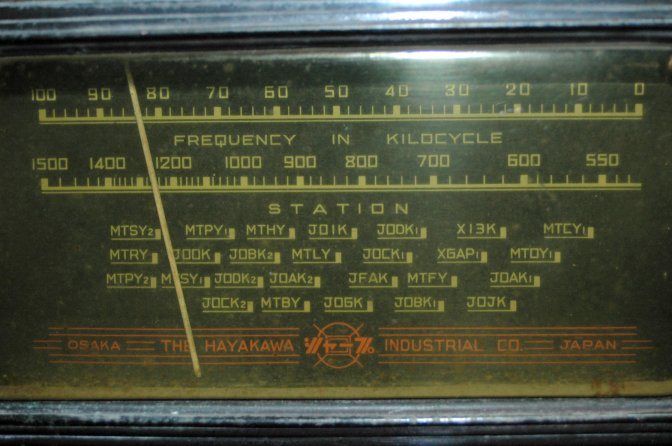

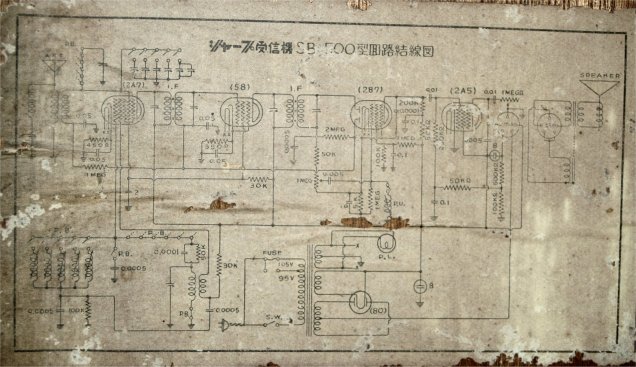

SB-500型 満州向けプッシュボタンスーパー受信機 早川金属工業(株) 1940-41年

シャープのプッシュボタン選局を備えたスーパー受信機。ダイヤルには日本の主要局のほか、満州各地のコールサインが記入されている。ハイラルなど日本では絶対に聴取できない10W局まで記入されていることから満州向けと思われる。プッシュボタン選局はアメリカでは1930年代後半から流行したが、放送協会1つしかない日本では必要ないものだった。このセットのプッシュボタンには日本国内の各中央放送局、つまり大電力局がプリセットされている。満州国内から日本の放送を直接聴取するために必要な機能と思われる。

このセットには満州電々の社名は入っていない。一般に販売されたものというより公用受信機として作られたものと思われる。実際に満州国内で使用されたことを示す証拠はない。製造番号は"276"で、生産台数の少なさを示している。1941年の「無線と実験」誌に、本機の広告が掲載されている。

昭和15年10月の日付がある銘板

回路は2A7-58-2B7-2A-80 の5球スーパーで、6.5インチフィールド型ダイナミックを駆動する。プッシュボタン選局は、回路図のようにボタンを押すとバリコンと発振コイルを切り離し、固定コンデンサとダストコアが入った独立した発振コイルに切り替わるようになっている。プリセットはシャーシ後部の穴からコア調節ねじで行う。

本機はコンバータ管2A7が失われている他は、ほぼオリジナルを保っている。

(所蔵No.11598,11606)

(1)日本放送協会編 『ラジオ年鑑』 昭和13年版、15年版、18年版 (日本放送出版協会 1938年、1940年、1943年)

(2)『満州放送年鑑』 昭和14年版、昭和15年版 満州電信電話株式会社 (復刻版 緑陰書房 1997年 2巻セット36,000円+税)

(3)『RADIO & TELEVISION』 第6巻第5号 1938.5

(4)電波監理委員会編 『日本無線史』 第十二巻 (電波監理委員会 1951年)

(5)続日本無線史刊行会 『続日本無線史』 第一部 (1972年)

(6)『電気通信』創刊号 1938.11 (電気通信協会 1938年)

(7)「東アジア近代史とラジオ放送の誕生」 『公開ワークショップ資料』 (神奈川大学人文学会 2001.10)

(8)『アジア放送研究月報』

(9)電波監理委員会編 『日本無線史』 第十一巻 (電波監理委員会 1951年)

(10)代珂 『満州国のラジオ放送』 (論創社 2020年)

(11)官報 第6044号 (1947年3月10日)

(12)官報 第7191号 (1950年12月28日)