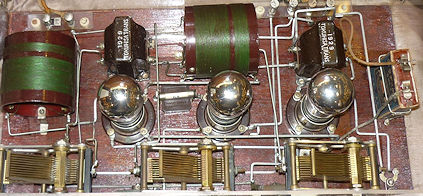

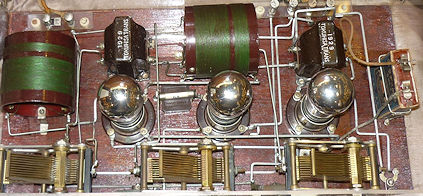

電池式受信機の内部(左)と交流式受信機の内部(右)

|ホーム|お問い合わせ | リンク集 | 図書案内 | 博物館(松本)案内|活動方針|ENGLISH |

エリミネーター受信機

-ラジオの交流化 (1927-30)-

ラジオの交流化

鉱石レフ-初期の日本製交流式受信機

電池式改造エリミネータ―受信機

配線方法、構造の変化

ラッパからコーン型スピーカへ

交流用真空管の発達

交流受信機の普及

交流式受信機の普及に伴う問題

金属キャビネットの流行

参考文献

展示室

(別ファイル)

外国製受信機、スピーカ

日本製受信機、スピーカ

注1:

交流式受信機は放送協会の区分けではどんな形のものもすべて「エリミネーター受信機」だが、ここでは初期のスピーカー別置き型の交流式受信機を「エリミネーター受信機」と呼ぶことにする。

注2:

アメリカでは1927年に後述の交流用真空管226, 227が発売され、同時にエリミネータ受信機の歴史も始まっている。日本ではこれに対して1-2年の遅れがある。下記の年代は日本での交流用受信機の歴史を示すもので、アメリカの歴史とはずれがあることを認識されたい。

現代ではラジオを電池で鳴らすのは当たり前だが、真空管の初期の時代は電池でラジオを働かせるのは大変だった。このためアメリカでは1925年頃からラジオ用の交流電源が発売され、不便で高価な電池でしか聴けなかった真空管式ラジオを家庭の電灯線で動かすことができるようになった。このラジオ用交流電源装置は、電池を取り除くものということから「エリミネーター(eliminator)」と呼ばれ、当初は鉄の箱に入った電源装置をバッテリーの替わりにつないで使用した。

エリミネーター単体で商品として販売されたが、電池式セットにオプションとして内蔵しACバージョンとして発売されるものもあった。外付けエリミネータについては電池式受信機の電源を参照の事。

日本での交流受信機の研究はアメリカで量産が始まった1927年頃から始まった。日本では外付けのエリミネータは普及せず、当初からラジオに内蔵されるタイプが主流であった。日本では交流式受信機のことを「エリミネーター受信機」と呼ぶようになった。交流化した初期のエリミネーター受信機は電池式受信機と変わらないキャビネットに収まり、ラッパ型スピーカーを鳴らすものだった。

当初は電池式ラジオで標準的に使われた3極管UX-201Aが使われた。この場合、交流のハム音を防ぐことができなかったために検波段には鉱石検波器が使用された。そして、音量を上げるとともに真空管を節約するために鉱石検波とレフレックス回路を組み合わせた受信機、いわゆる「鉱石レフ」がよく作られた。検波出力を高周波増幅段に戻して同じ真空管を低周波増幅にも使うレフレックス方式は不安定で理論通りに動作させるのは困難だった。

低周波トランスを作っていたメーカから交流受信機用のトランスや組込み用電源ユニットが多数発売された。これらの部品は4-5円で発売された。電池式受信機のランニングコストは電池の消耗と充電費用を合わせて月2円程度であったのに対し、ラジオの電気代は月20銭程度であった。電池の充電や交換は費用が掛かるだけでなく、かなり煩わしい作業だったため、電池の交換時期などにこれら市販の部品を使って電池式受信機を改造することも良く行われた。

電池式受信機では、板の上にソケットなどの部品を並べて裸線で配線するスタイルが一般的だが、交流式になるとB電圧が高くなるとともにコンデンサなどの部品が増えたため、絶縁電線を使って板の裏表に部品を配置し、配線は裏側を通すスタイルに変わっていった。メーカ品は後に一般的になる金属シャーシを使うようになり、シールドが容易になることから部品配置の密度が上がり、セットの小型化につながった。

抵抗器の品質が上がったことで、電池式セットの名残として残っていたレオスタットやC乾電池も使われなくなり、227や224が一般に使われるようになるとともに2連バリコンも使われるようになり、高周波増幅付でもシングルコントロールの製品が現れた。シャーシの小型化とツマミの減少でデザインはシンプルなものになった。

電池式受信機の内部(左)と交流式受信機の内部(右)

スピーカは当初ラッパ型のホーン・スピーカがそのまま使われたが、スピーカーがケースに入ったコーン型マグネチックスピーカーが発売されるようになった。しかしコーン型スピーカは高価だったため、安価なセットではホーン・スピーカと組み合わせられることが多かった。

典型的なエリミネータ―受信機

1928年9月にに東京電気からGE/RCA製品を国産化した最初の交流用真空管である小型電力増幅用のUX-112Aが発売された。続いて同年12月にハムを防ぐためにフィラメント電圧を下げたUX-226が発売された。整流管KX-112Aは遅れて1929年になってから発売された。ヒーターを2.5Vの傍熱型とした検波増幅用のUY-227は遅れて1930年に入ってから発売された。同年、最後に4極管UY-224が発売され、交流用真空管のシリーズが揃った。

交流式受信機そのものは1928年頃から現れていたが、KX-112AとUY-227の発売が遅れたために安価なUX-201Aを使った鉱石レフがしばらくの間交流式受信機の主流となった。224を使用したラジオは1931年から現れたが、新型管が高価だったため、主に高級機に使われた。

交流化に合わせて輸入品中心だった部品やセットの国産化が進み、真空管式ラジオの値段が1/5から1/10程度と、大幅に下落した。このことによりラジオは爆発的に普及し、1928年に聴取者数は50万を突破、1931年には100万を突破している。金融恐慌による不景気な時代であったが、1929年に純増が前年割れしたものの聴取者数は増加を続けている。1930年には全加入者の53%が交流式受信機となり、翌31年には66%、32年には83%と激増した。ラジオの価格はサラリーマンの給与1か月分程度になった。この水準は戦後、高度成長が始まるまで続く。

1930年頃からトランスの製造を足掛かりにラジオ業界に参入した中小企業がセットメーカとなり、安価なセットを供給するようになった。この時期に参入した七欧(ナナオラ)、山中(テレビアン)、キャラバン(原口)などのメーカが、大正時代から事績を積んでいた早川(シャープ)、配線器具、家電から1931年にラジオに参入した松下(ナショナル)とともに日本のラジオ業界を代表するメーカに育っていくのである。この影響で、アマチュアやラジオ商の手作り品とその部品中心の市場からメーカ品のセット中心の市場になった。

大正時代から高価なセットを少数生産していたNEC、東京電気などの通信機、電機の大手メーカは価格競争に敗れて撤退していった。部品メーカから参入したメーカはメーカといっても社員100名以下の中小企業が大半だった。このため日本のラジオ業界は、欧米と異なり、RCAやPhilipsのようなリーダーとなるべき巨大企業が誕生せず、中小企業中心の独自の発展を遂げることになる。

電源が電池からコンセントに代わると、電池の消耗を気にせずに大音量で長時間鳴らすことができるようになった。安価な再生式受信機に音量調節がなく、音質は二の次としてとにかく「大声」が出るラジオが求められたこともあって、隣家のラジオの騒音問題が起きた。永井荷風の「断腸亭日常」など、当時の文人の作品にラジオの騒音を批判したものが良くみられる。

交流受信機の普及には、電力会社との関係が重要になる。接続の許認可権限を握る電力会社がメーカと提携して受信機を売り込むことでラジオ販売業者との軋轢を生じたり、ラジオの電力料金に対する問題(注)が発生したが、これらの問題解決のため、電気普及会が中心となって1932年4月に交流受信機普及委員会が組織され、技術面、普及啓発活動などを統一して行っていく体制がとられた。

(注)当時は現在の主流である従量制の料金体系も存在したが、大半の家庭が電灯1灯あたりいくらという定額制であった。電灯以外の電気器具を使用する場合は、個別に機器の試験を必要とし、試験票の貼付や電源コードの封印が実施されていた。ラジオについては、電力量や、球数などに従って電力会社によりさまざまな料金が課されていた。戦前までのラジオの銘板に「電源変圧器規格」が明記されているものが多いのは、この電力料金を決めるためのものである。また、昼間は電灯を必要としないことから夜間のみ送電されている地域も多く、交流式ラジオ普及の障害となっていた。

1927年、アメリカ Atwater-Kent社は金属キャビネットに収められた交流式ラジオModel37を発売した。重いトランスを収納し、交流電源の感電の危険を防ぎながら小型のセットにまとめるには、密閉された金属のキャビネットは最適であった。また、プレスで生産できる金属キャビネットは大量生産が可能であった。コンパクトで低価格な同社の交流式受信機は、アメリカで大流行した。金属キャビネットのラジオを作るには、プレスなどの工作機械と金型が必要である。設備投資はかかるが、量産時には大幅なコストダウンが可能になる。

日本でも1930年頃から、ラジオの大量生産を目指すメーカ各社から金属製キャビネットのラジオが発売された。主なものに三共電機工業(株)のシンガー(ミシンとは無関係)、早川金属工業のシャープ受信機、コンドル、フタバなどがある。

しかし、零細企業の人件費の安さは、大量生産によるコストダウンの効果を凌駕していた。生産のためのイニシャルが高い金属キャビネットは零細企業の木製キャビネットとの競争に勝てず、一時的な流行に終わった。また、戦時中の金属回収により多くが失われたともいう。

金属キャビネットの特徴

左:関東型(コンドル) 右:関西型(シャープ)

金属キャビネットには大きく分けて2種類のデザインがある。上写真左の、4隅に柱状のデザインがあるものと、右の角が丸いタイプである。左のデザインを採用しているメーカが主に東京、右が大阪の会社に分かれることから、便宜上左を関東型、右を関西型と呼ぶことにする。関東型は柱状のプレスラインを持った左右の側板と平板に穴をあけただけの正面と背面パネル、底板で構成され、スポット溶接とツメで組み立てられている。蓋はただ乗せているだけである。これに対して関西型はコの字型にプレスされた前後2枚の板から作られ、底板とも一体感のある仕上げとなっている。正面と背面の板は左右側面の中央で接合されているが、表からは接合面が分からないように処理されている。また、蓋はかぶせるだけでなく、側面とはめあいとなっている。

関東型は部品点数が多く、組み立ての手間はかかるが精度は要求されないデザインである。これに対して部品点数が少ない関西型には高い技術と工作精度が求められる。もともと関西は金属加工が盛んで高い技術力を持った工場があったのだろう。

多くのメーカがこのどちらかのキャビネットを採用していて、ふたの模様やダイヤル周りの金具を除けば基本的に同じものを使っている。金型などの設備投資が必要な金属キャビネットは、少数の工場が製作してセットメーカに供給していたと思われる。

参考

<物価の目安> 1930年(昭和5年)頃

小学校教員の初任給45円

鉛筆1本1銭、タバコ(ゴールデンバット)1箱7銭、もりそば1杯10銭

対ドルレート 1ドル=2円

ラジオ展示室へ

(別ファイル)

外国製受信機、スピーカ

日本製受信機、スピーカ

(1)日本放送協会 『ラヂオ年鑑』 昭和8年版 (日本放送出版協会 1933年)

(2)Eric P. Wenaas, "Radiola -The Golden Age of RCA 1919-1929-"

(Sonoran Pablishing, LLC, 2007) Amazon.co.jp で購入する

(3)Alan Douglas, "Radio Manufacturers of 1920's" Vol.1, (Vestal

Press (U.S.A. 1991) Amazon.co.jp で購入する

(4)Ralph Williams, John P. Wolkonowitz, "A. Atwater Kent: The Man, the

Manufacturer, and His Radios", (Sonoran Publishing Inc. 2002) Amazon.co.jp で購入する