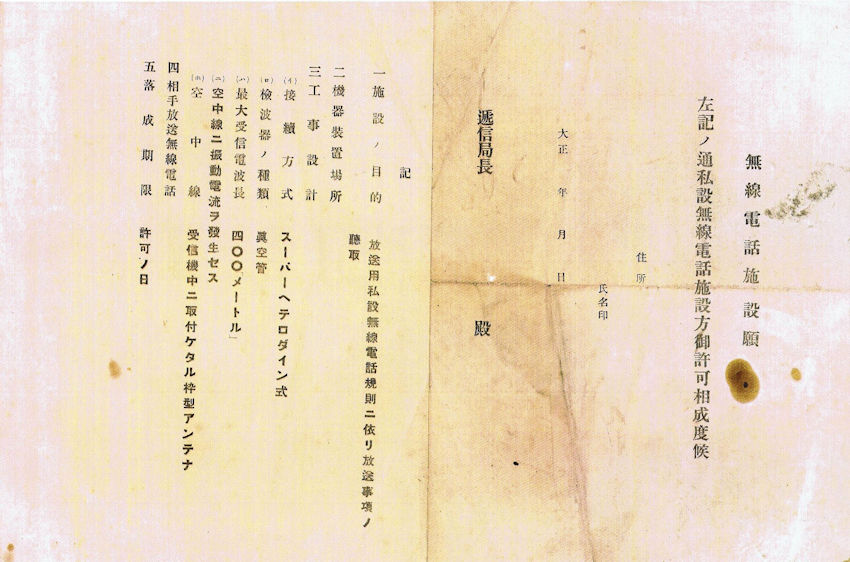

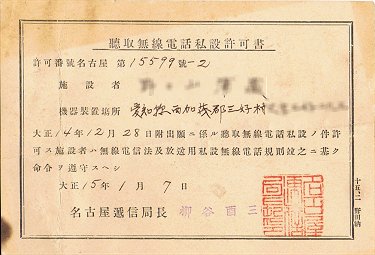

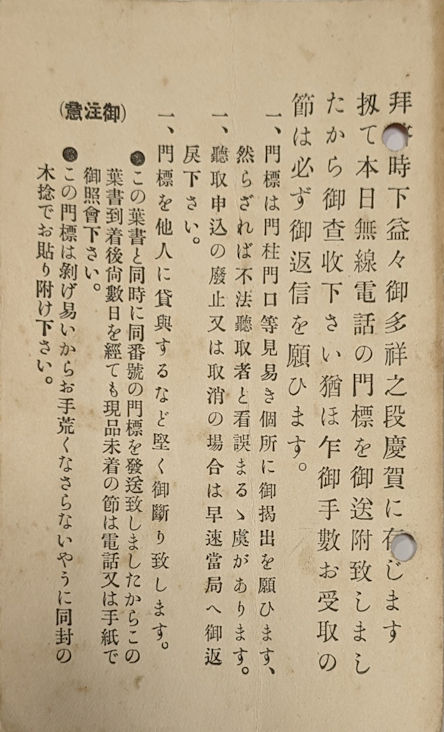

初期の無線電話施設願(1925(大正14)年)

あまりにも煩雑なためか、必要な項目が事前に印刷されている

記載内容は1925年4月の規則改正以降のもの

|ホーム|お問い合わせ | リンク集 | 図書案内 | 博物館(松本)案内|活動方針|ENGLISH |

1925-45

CONTENTS

初期の聴取許可と聴取料金

(加筆訂正)

3局並立時代:最初期の聴取者標章 (1925-26)

3局合同と放送協会の設立:支部別の聴取者標章 (1926-34)

より強固な全国組織へ:聴取章の統一 (1934-39)

開発用受信機標章 (1940)

戦時体制へ:放送協会の聴取章から逓信省の許可章へ (1939-45)

戦時下の聴取料金 (1939-45)

コラム:私設か施設か

参考文献

戦後編へ

注)本稿で紹介する書類は、見やすさを考慮して縮小、拡大しているため、縮尺は統一していない。

個人情報保護のため、個人名にぼかしを入れてある。

放送が始まった当初から、放送を受信するには、各放送局(三局合同後は日本放送協会)と受信契約を結び、聴取者の聴取料で運営する仕組みであった。聴取料は逓信当局の認可制であった。

なお、放送法が成立する1950年まではラジオの聴取には逓信省の許可が必要であった。受信契約を結び、放送局から逓信局に許可願が提出されて受理されると放送局からは「聴取章」が、逓信局から「聴取無線電話私設許可書」が送られてくる仕組みであった。三局合同以前は、管轄の地域により東京、名古屋、大阪の各局に対して契約した(大正14年12月15日告示第1906号 聴取無線電話施設者が聴取契約を為すべき放送無線電話施設者に関する件)

放送開始前に考えられていた聴取許可の手順は極めて煩雑であった(10)。

1. 型式証明付きの受信機を購入する。

2. 相手放送施設者から「聴取承諾書」を受ける。

3. 聴取承諾書を願書に添えて逓信局長あてに提出する。

4. 逓信局が許可すると許可書と命令書を送る。

5. 上記書類を受領してから設置工事に着手する。

6. 工事が完成したら「落成届」を提出する。

7. 落成届を受理したら逓信局から「検定証書」を送る(落成検査は省略)。

8. 検定証書を受領してからラジオを使用できるようになる。

ようは本格的な無線局と全く同じ手続きから落成検査を省略する程度のものであった。鉱石ラジオを一つ付けるのにもこれではあまりに大げさなので、実際には命令書、落成届、検定証書は不要となり、私設願書と許可書のみとなった。また、放送局からの承諾書を聴取者に送るのではなく、聴取契約書を添えて放送局から逓信局に許可願が回るようになった。

放送開始当初の聴取許可願は非常に煩雑であった(大正13年1月19日告示第68号 放送用私設無線電話工事設計記載方の件)。

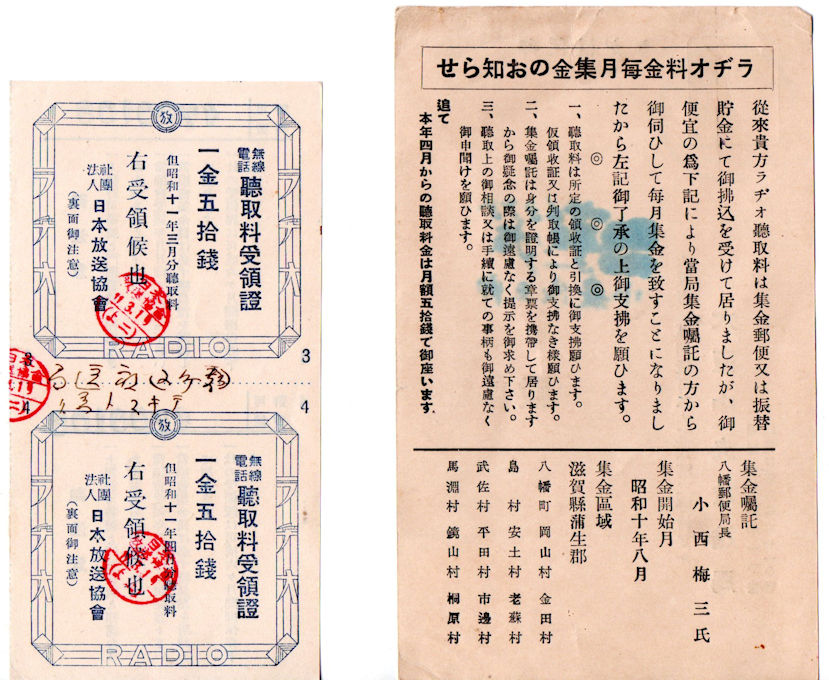

初期の無線電話施設願(1925(大正14)年)

あまりにも煩雑なためか、必要な項目が事前に印刷されている

記載内容は1925年4月の規則改正以降のもの

当初は、ラジオ用の書類がなく、本格的な無線局を設置するための書類が流用された。このため、「工事設計」や「相手方無線電話」など、現代のアマチュア無線並みの項目が要求されている。これに添付書類として受信機の接続図、アンテナの配置図などが要求された。型式証明品については接続図の添付を省略できる。現代の技術基準適合機種でアマチュア無線の申請をする時と同じである。

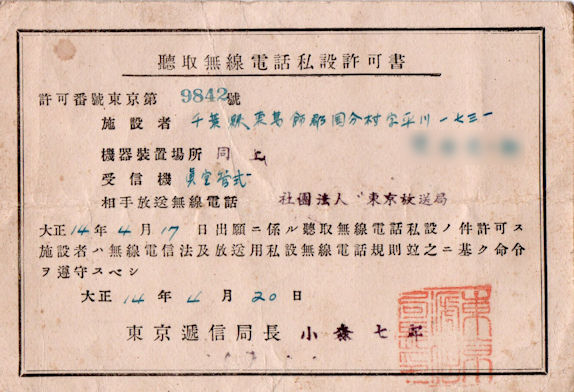

煩雑でラジオの実情を無視したこのような申請の方式は簡略化された(大正14年12月15日告示第1907号 聴取無線電話私設願書様式に関する件)。

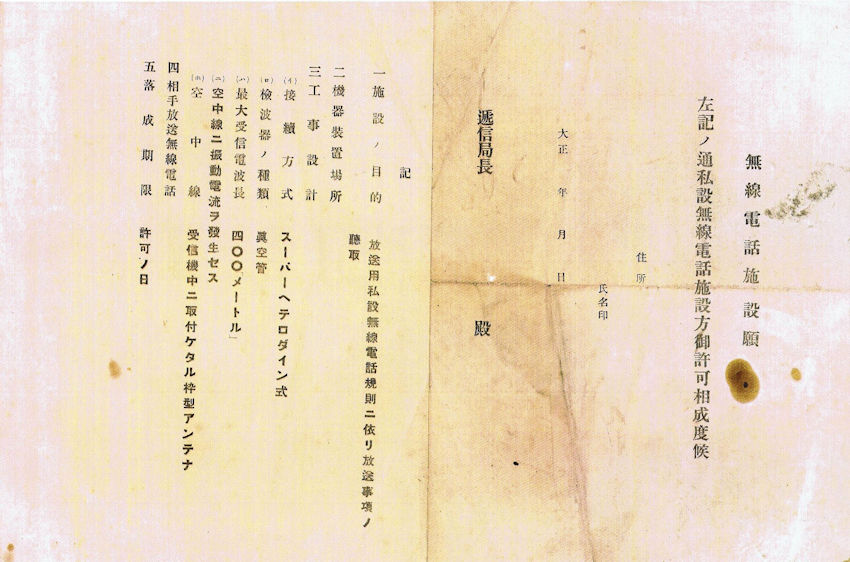

簡素化された施設願 (1926(大正15)年1月1日より施行)

聴取契約書と一体になり、技術的な記載は「鉱石付」または「真空管〇個付」のみとなった

(枠のゆがみは撮影時のもの)

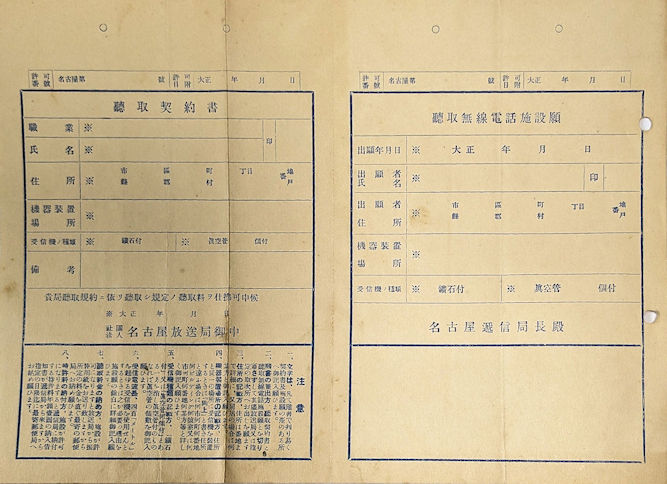

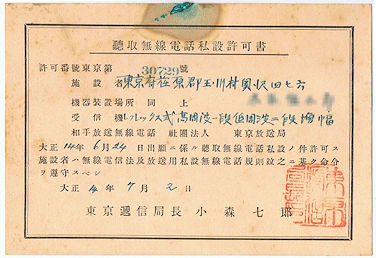

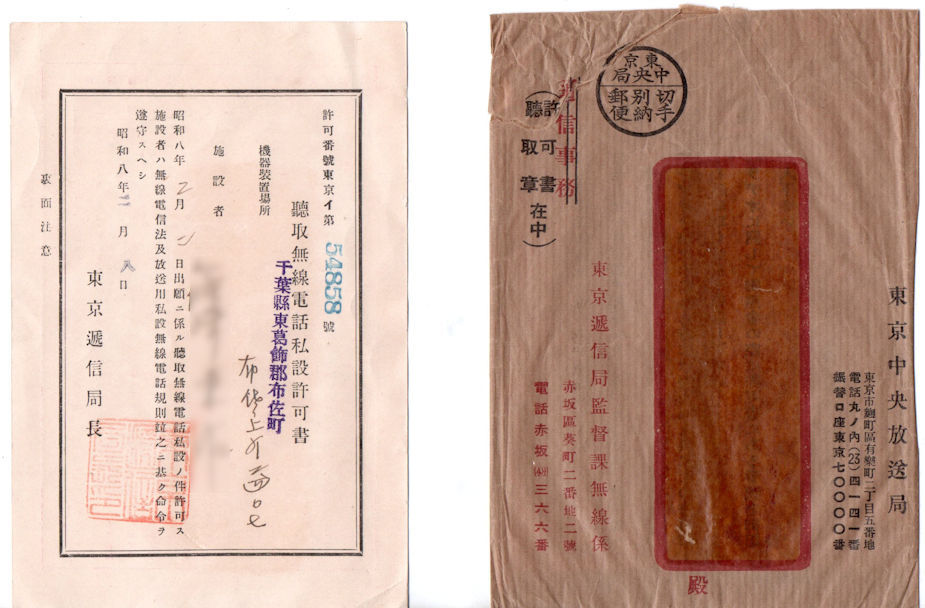

次に1925(大正14)年の初期の許可書を見てみよう。

大正期の私設許可書 (東京逓信局 1925年4月) (個人蔵

当館で確認した中でもっとも古い許可書。仮放送が始まって1か月ほど後のもので、放送開始時に5,455だった聴取者は、まだ4,000程しか増えていない。型式証明の縛りはなくなっていたが、自作を除けば、まだ市場に手ごろな製品は出ていなかったので、ラジオは高価であったからだろう。すでに規則が変わっているので、許可者は逓信大臣ではなく、逓信局長になっている。

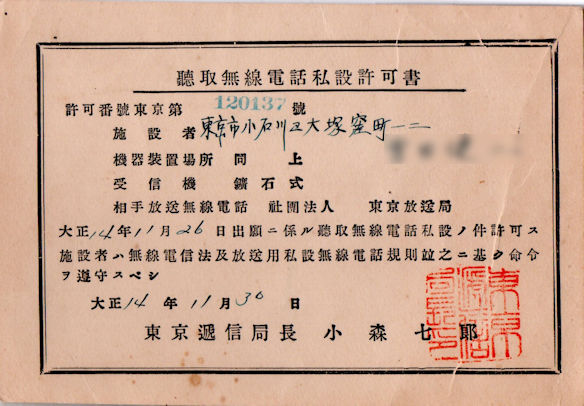

大正期の私設許可書 (東京逓信局 1925年7月) (個人蔵)

ごく初期の許可書には、願書の記載事項を反映して受信機の詳細および相手方無線電話(上の例では「東京放送局」)が記載されている。鉱石受信機では地元の局しか聞けないので問題なかっただろうが、免許の上では、ダイヤルを動かせないことになる。これは、聴取無線電話私設規則第16条で、波長を動かせないように封印することが求められていたことによる。この相手放送無線電話の固定については、1925年2月26日の規則改定で16条が削除されて廃止されたが、上記の例のように規則では必要なくなっても申請書と許可書の書式はすぐに変わらなかった。3ヶ月ほどで2万ほど増加していることがわかる。

大正期の私設許可書 (東京逓信局 1925年11月) (個人蔵)

この11月末の許可書にも、受信機の形式と相手放送無線電話が記入されているのは変わらないが、受信機欄に「鉱石式」と印刷されている点が初期のものと異なる。少し簡略化されて「鉱石式」と「真空管式」と印刷された書式になったのだろう。11月末には12万を超えている。1925年後半には日本製の安価な製品が市場に現れたことが急速な普及に影響しているのかもしれない。

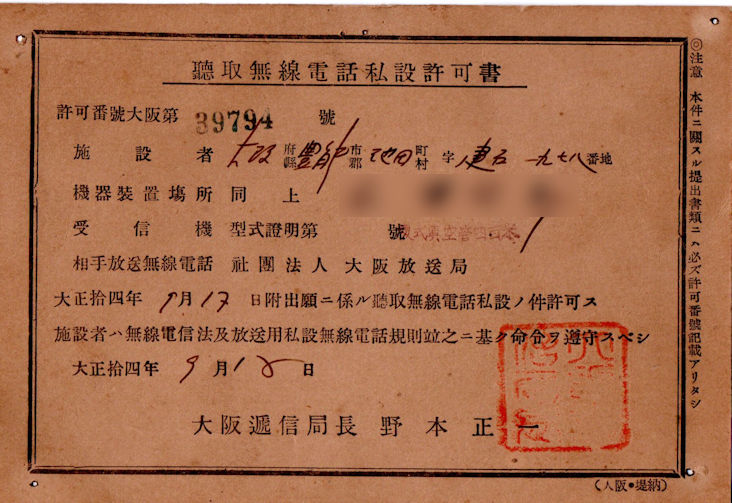

大正期の私設許可書 (大阪逓信局 1925年9月) (個人蔵)

6月に仮放送を開始した大阪放送局の9月の許可書。東京の7月の許可番号とほぼ同じ数になっていることがわかる。大阪は比較的順調に聴取者が増加した。「型式証明第 号」の印刷があるが、番号の記載がなく、4月の規則改正後の「複式真空管四百米」と捺印されている。

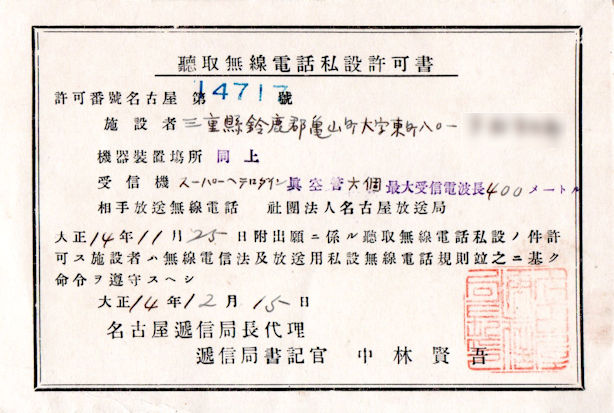

大正期の私設許可書 (名古屋逓信局 1925年12月) (個人蔵)

11月の東京の聴取許可とほぼ同日に申請された名古屋の許可書。書式は初期のものと変わらず、詳細な受信機の記載がある。スーパーヘテロダイン真空管6個付き、最大波長400mというと、ジュノラ当たりの国産品だろうか。同期時のものであるが、名古屋の許可番号は東京の10分の1にしか達していない。また、東京より許可までに2週間余分にかかっていることがわかる。申請が少なかっただけでなく、事務のキャパも小さかったことを物語っている。

名古屋では、許可者が逓信局長ではなく、代理の書記官となっているが、これは、当時の逓信局長が海外出張中だったことによる。

1926(大正15)年12月、書式が変更され、受信機と相手方放送無線電話の記載がなくなる。

制度改正直後の許可書 (1926年1月7日)

受信機と相手方放送無線電話の記載がなくなっている

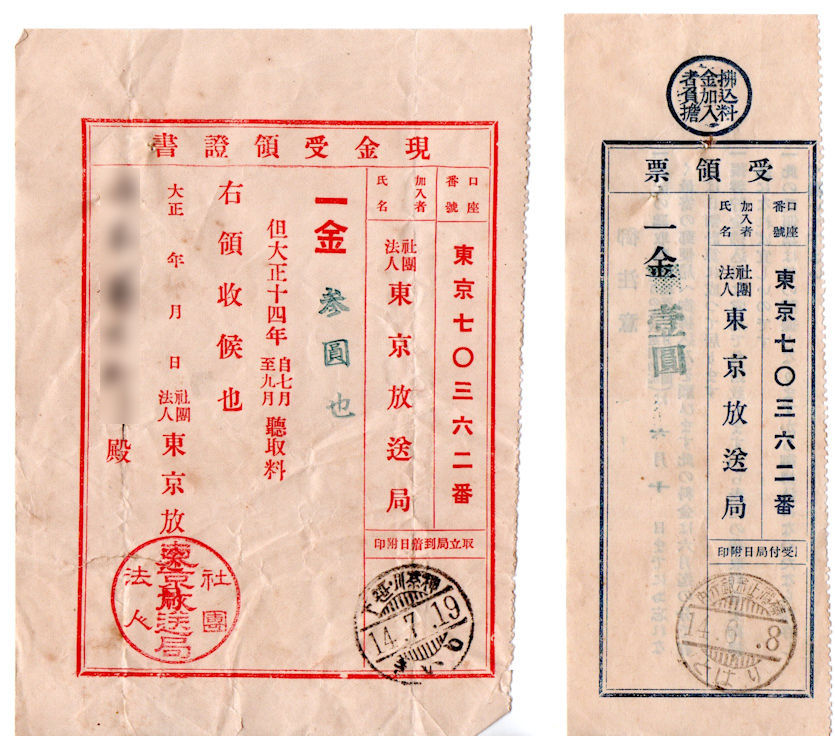

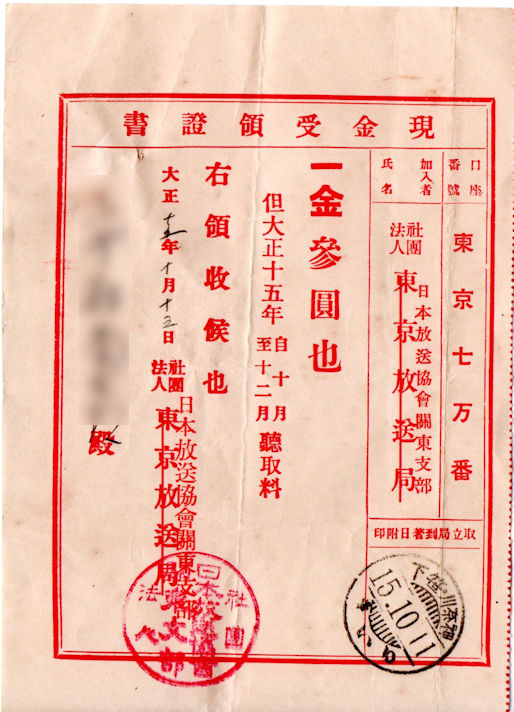

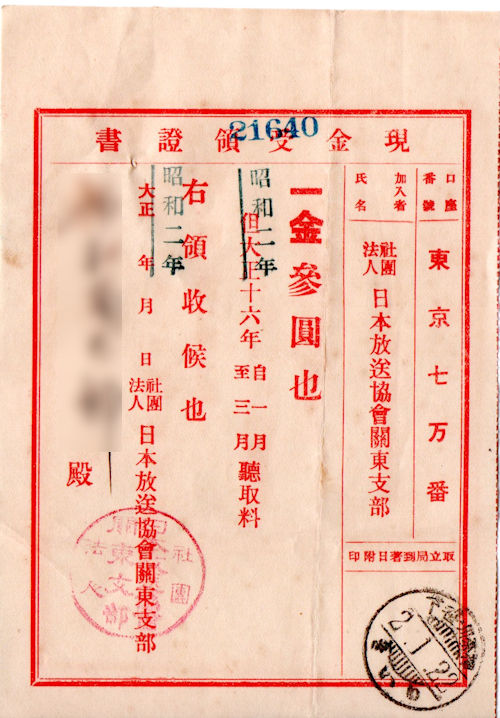

聴取料(テレビがはじまるまではラジオのみだったので受信料ではなく、聴取料と呼んだ)は、当初、ラジオが高価で聴取者の伸びが期待できず、経営の安定のため、月額2円とされた。しかし、当初は仮放送となったため仮放送中は月額1円とされたが、月額2円は高すぎるということから、本放送開始後も1円のままとなった。料金は四半期ごとに郵便局からの払い込みで支払うことになっていた。期の途中での契約の場合、15日前であれば全月分、16日以降であれば半月分が請求された。した写真の右に示す1月分の領収書は、期の途中での支払いのものと思われる。聴取料は許可が下りてから支払いことになっていた。

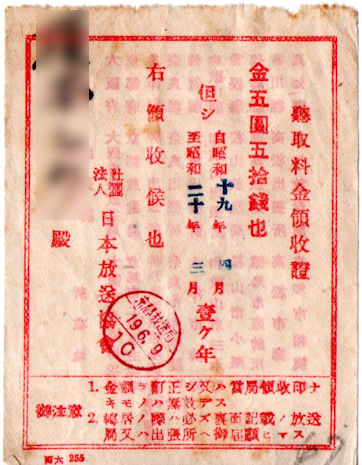

大正14年度の聴取料の領収証 (東京放送局 1925年) (個人蔵)

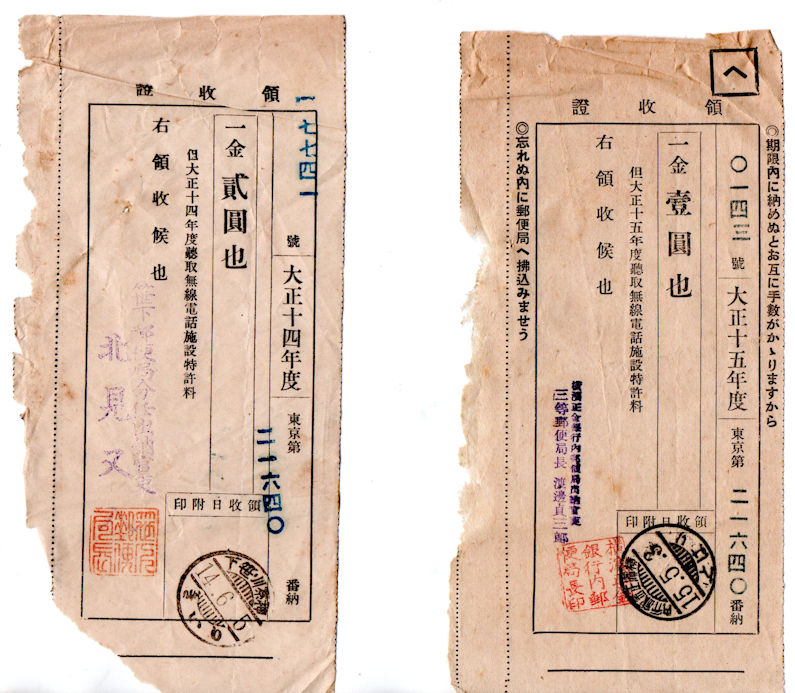

また、放送局に対する聴取料の他に、政府に支払う特許料(現代の電波使用料のようなもの)が必要だった。特許料は当初年額2円とされたが、1925年7月以降1円とされた。

初期の特許料の領収証 (1925/1926年) (個人蔵)

左の大正14年度が2円なのに対して右の大正15年度は1円に値下げされている。

郵便局から払込まれているが、右の用紙には「期限内に納めぬと互に手数がかかりますから忘れぬ内に郵便局へ払込みましょう」との注意書きが追加されている。

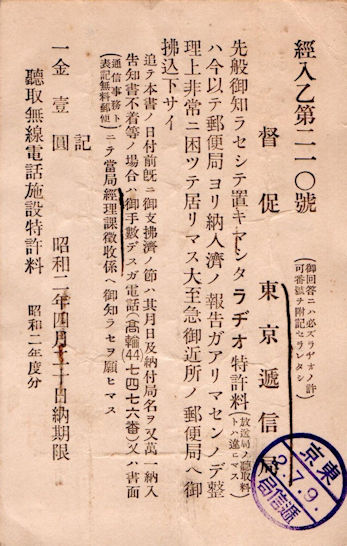

無線局の規定と同様、ラジオの場合も、特許料の支払いは許可後20日以内の後払いであった。このため不払いも多かったようで、督促状が残されている。

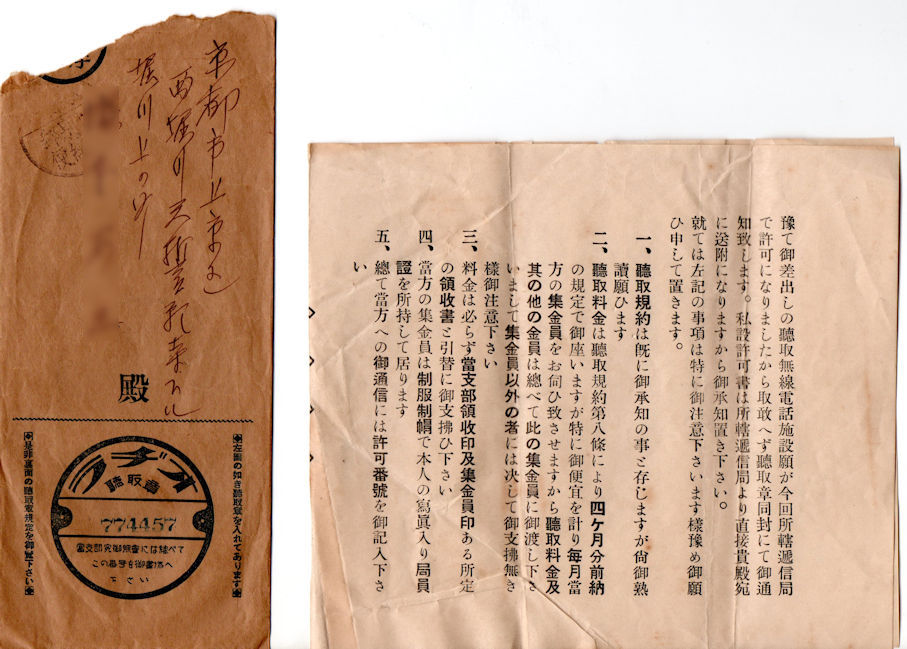

特許料の督促状 (東京逓信局 1927年) (個人蔵)

不払いが多かったためか、特許料は後に願書提出時に郵便切手で前払いする形に変更され、施設許可時1回のみの支払いとなり、特許料から許可料に名称が変更された。万が一不許可の場合、許可料は切手で返金された。

3局並立時代:最初期の聴取者標章

(1925-26)

聴取者標章は、契約を結ぶと送られてくる小型のバッジで、玄関先や門柱など受信機の設置場所の、外から見やすい場所に表示することになっていた(携帯受信機の場合は受信機に取り付ける)。東京、名古屋、大阪の各放送局が独立した組織であった時代は、各放送局が聴取章を発行した。「放送用私設無線電話規則」第16条で、許可書を機器設置場所に保管し、携帯受信機の場合は携行することが義務付けられていたが、聴取章の掲示については、聴取規約に規定されているのみで、法律上の義務ではなかった。

初期の聴取者標章 いずれも1925(大正14)年

(左)東京放送局 (中)名古屋放送局(個人藏) (右)大阪放送局(個人藏)

放送開始初期の放送局が発行した受信章。東京の受信章は真鍮製である。大阪、名古屋のものは全くこれと異なり、ホーロー引きである。きっちりとしていて権威が感じられる東京に対して、明るく手作りの味があり、素朴な風合いの大阪、名古屋という感じである。名古屋放送局の初期の受信章は、大阪の直系64mmに対して78mmと大きい。このデザインは次項に示すように3局合同後の東海支部の受信章に引き継がれたが、初期の名古屋の受信章は。東京や大阪より一回り大きい。ここに示した名古屋、大阪の受信章はいずれも3ケタ台の番号の、開局間もないころのものである。

聴取章の送り状 (名古屋放送局 1926年8月)

聴取章の発送を知らせるはがき。荷物に送り状を同封できない郵便規則のため、別にはがきで知らせたものと思われる。

この注意書きによると、名古屋のホーロー製の聴取章は破損しやすいため、くぎ打ちしないように木ねじを同封したようである。

3局合同と放送協会の設立:支部別の聴取章

(1926-34)

1926年8月20日、政府の方針により東京、大阪、名古屋の3放送局は1つの社団法人に再編されることになり、日本放送協会が設立された。各放送局は東京を本部とする関東、関西、東海の支部に再編され、それぞれ中央放送局とされた。大阪放送局の本放送開始は1926年12月1日であるので、合同されてからの本放送ということになる。3つの放送局が独立して活動していたのは1年半余りの短い期間であった。東京放送局は、東京中央放送局となり、1927(昭和2)年度には新たな支部が追加され、関東、関西、東海、中国、九州、東北、北海道の7つの支部で全国を網羅する組織となった。聴取規約は当初3つの支部ごとに作られたが、聴取料の金額及び支払い方は同じだった。

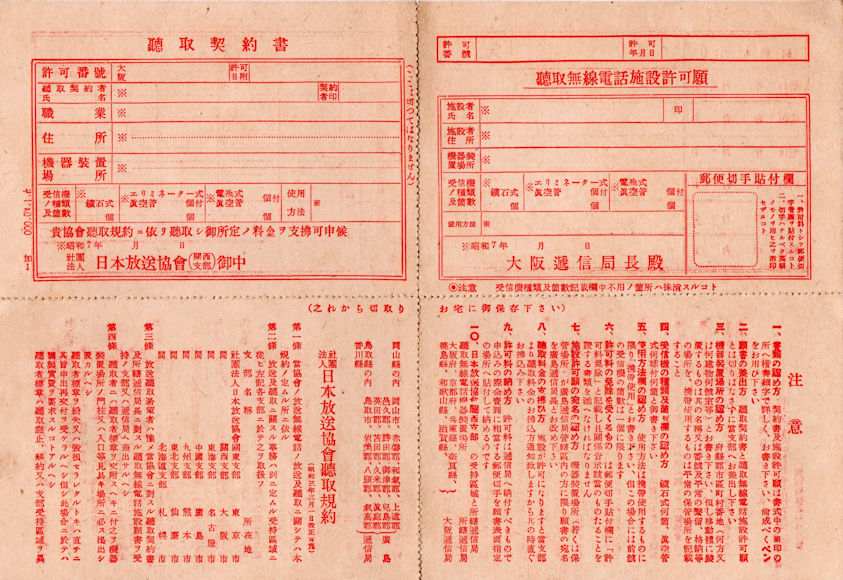

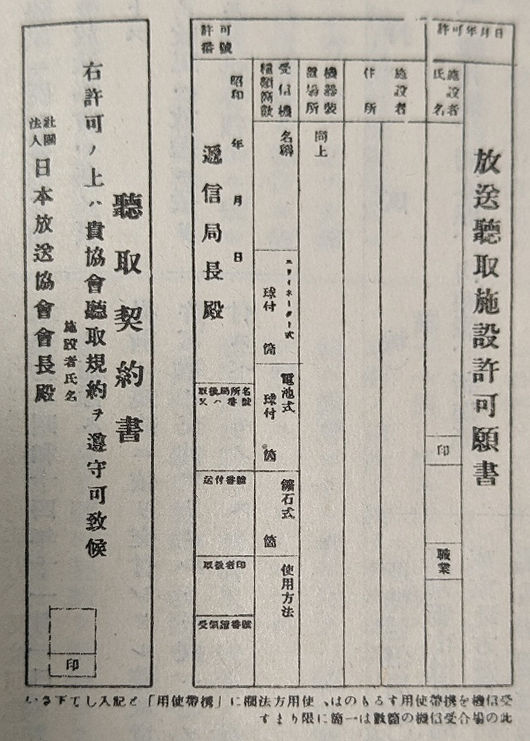

聴取契約書と施設許可願 (日本放送協会 1932(昭和7)年) (昭和6年12月19日逓信省告示第2535号 聴取無線電話施設許可願書様式)

契約書と許可願と注意事項がセットになった書式、許可料の切手を貼る欄が追加されている。

これは初期の書式で、規約改定に伴い、聴取規約の内容と書式のレイアウトが変更されている。

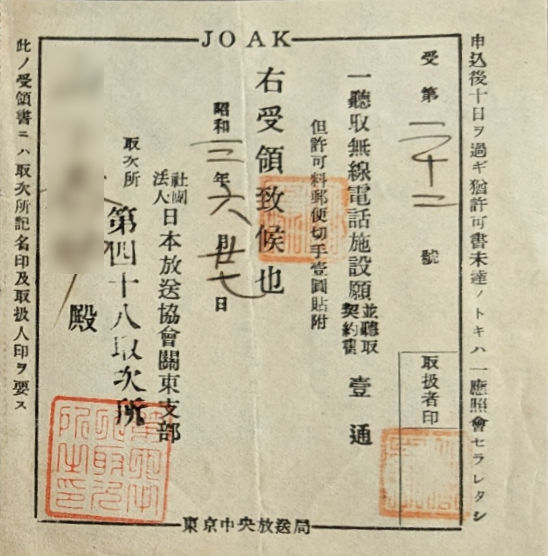

許可願受領書 (関東支部第48取次所 1928(昭和3)年6月7日)

ラジオ申込取次所が契約者に渡した受領証

許可料を切手で前払いすることになって間もなくのもの

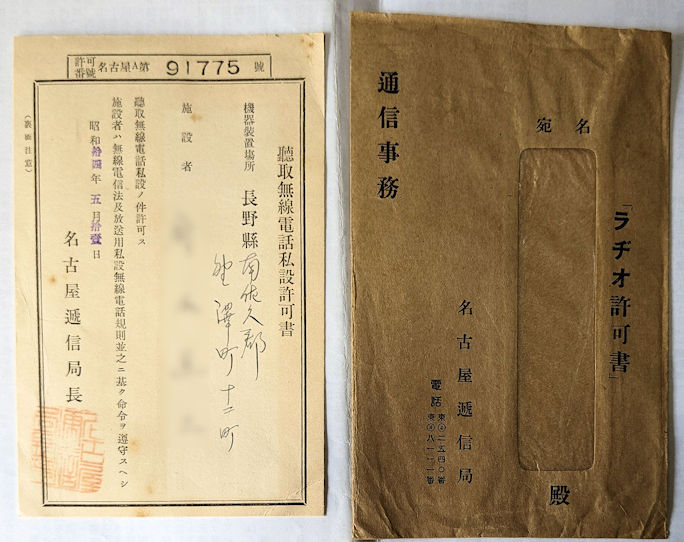

廃止直前の聴取無線電話私設許可書(名古屋逓信局 1939(昭和14)年)

1931年頃から、施設許可書の体裁が横書きから縦書きに変更された。

記載事項は全国共通だが、書式については逓信局ごとに微妙な違いがある。

上図の長野県の例では、許可書は逓信省による公文書のため、切手を貼らない「通信事務」で郵送されている。聴取章は別に放送協会から発送されたと考えられる。ただし、東京や大阪の場合は、聴取者標章を同封して放送協会から郵送されている例がある。

聴取無線電話私設許可書 (東京逓信局/東京中央放送局 1931(昭和8)年) (個人藏)

この例では、逓信省の封筒の「通信事務」を消して、別納郵便として許可書と聴取章を同封して発送している。申請の時は、放送協会経由で契約書と許可願が逓信局に送られるが、許可の場合、逓信局は許可書を発送すればよいが、放送協会は許可を確認して別に聴取章を郵送しなければならない。結局何らかの別の書類が必要となり、聴取者が増えてくるとかなり煩雑な作業となったことは間違いない。このため、東京などの都市部では申請と逆のルートで逓信局からまとめて許可書を放送協会が受領し、聴取章を同封して契約者に発送する方法になったと思われる。郵便料金は変わらず、事務の手間はかなり軽減されただろう。この実例はこのほかに大阪の1934(昭和9)年、1936(昭和11)年、名古屋の19389(昭和14)年のものが確認されている。

ここで紹介した長野県の場合は許可書のみを直接逓信局から発送している。取扱数が少なく、逓信局から放送局が遠いなどの条件により、地域によって取り扱いが違っていた可能性がある。

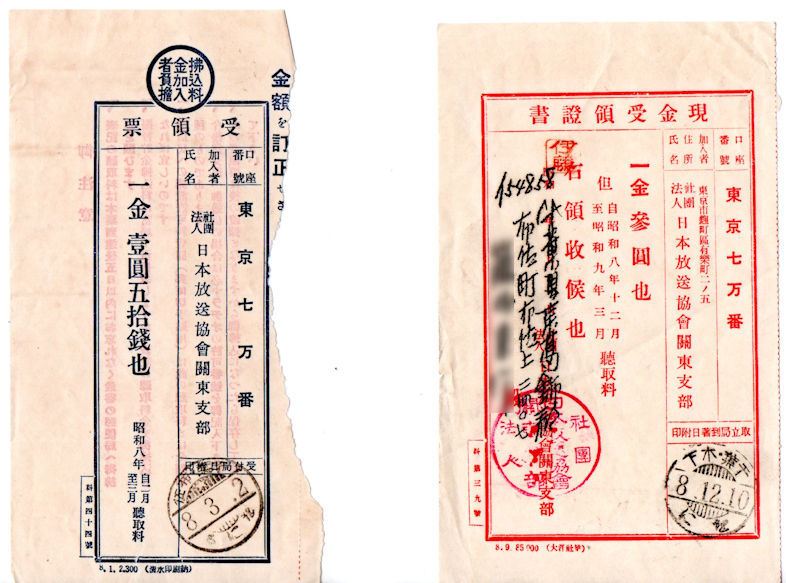

大正15年から昭和2年にかけての聴取料領収証 (個人藏)

左の書面では東京放送局が日本放送協会関東支部に訂正され、右の書面では大正16年が昭和2年に訂正されている。

全国組織となり、聴取者標章は、各支部ごとに発行されることになった(写真を除く図版は文献(1)より)。大阪、名古屋で使われたホーロー製の聴取者標章は取付時の破損が問題になったという(5)。名古屋局では引き続きホーロー製が使われたが、大阪局では3局合同を機会に金属製にデザインが変更されることになった。1926(大正15)年度から、ホーロー製を廃止し紙製の仮聴取者標章が交付された。1927年に金属製の聴取章が用意され、仮聴取者標章を先に金属製に切り替え、1927(昭和2)年3月下旬までに聴取者全員の分を新調する方針が示された(5)。

(左)東京中央放送局発行 1931(昭和6)年頃 (右)関西支部(JOBK) 1929(昭和4)年頃(個人蔵)

関西支部(JOBK) (左:1932年) 関西支部(右:1933年) (個人蔵)

東海支部(JOCK) 1930(昭和5)年頃 (左写真:JR2IPN様提供)

中国支部(個人藏)

放送協会設立後の聴取者標章。東京のものの材質はアルミである。関西支部と中国支部の材質はアルミ製でデザインが似ている。名古屋のものは合同前の名古屋放送局と同じホーロー製である。この写真は愛知県半田市に保存されている古民家に取り付けられているものである。指定通り、木ねじで固定されていることがわかる。デザインは合同前と同じだが、サイズは他の局と同じ50mm程度の小さなものになった。

上記大阪の聴取章の送り状と封筒(大阪中央放送局 1933年頃) (個人蔵)

逓信局が発送する許可書は無料の「通信事務」だが、放送協会が発送する聴取章は「料金別納郵便」である

合同から5年近く経過しても、放送協会は各支部の権限が強く、この時代、標章の形は統一されていない。これらの実例から、合同当初の放送局が後に中央放送局となる大規模な局しかなかった頃は、各局のコールサインを表示していたが、地方局が設立されて支部内に複数のコールサインが存在するようになると「XX支部」の表記にしたようである。下の東北支部も同様である。

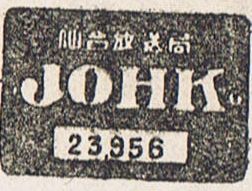

東北支部(仙台JOHK) (左)1930(昭和5)年頃 (右)1932(昭和7)年(個人藏)

左から 北海道支部(札幌JOIK) 九州支部(熊本JOGK) 中国支部(広島JOFK) (個人蔵)

いずれも1930(昭和5)-1932(昭和7)年頃

1932年4月1日の聴取規約の改正により、「聴取者標章」の名称は「聴取章」に変更された。標章の表記は、東京が古典的な「聴取無線電話」となっているのに対し、ラヂオ聴取章、聴取章、聴取者標章など、様々な表記がみられる。放送局名の表記も、東京は「東京中央放送局」だが、他は広島放送局など局名を漢字表記したり、JOBKのようにコールサインのみのものなどさまざまである。デザインは、東京のデザインに近いものが多いが、東北支部だけは角形になっているなど、個性的である。

聴取料は1932年4月1日より1円から75銭に値下げされた。従来月の途中の契約の場合、16日を過ぎたときは半額であったが、40銭とされた。また、これまで受信機1台ごとに1契約が求められたが、同一の宅内、構内、一移動体内に設置する場合は機器が複数台あっても一契約でよいことになった。支払い方法は従来の四半期ごとから年3回、4ヶ月ごとに変更された。これは、都会では放送協会の職員または郵便局に委託した集金人が毎月集金に回っていたが、山間部等で使用されていた集金郵便のばあい、その最低額が3円以上となっていたことによる。

月75銭に値下げされた時期の聴取料の領収証 (1933(昭和8)年 日本放送協会関東支部) (個人蔵)

左破棄の途中のため2か月分、右は通常のの4ヶ月分となっている

より強固な全国組織へ:聴取章の統一

(1934-39)

1934(昭和9)年5月の組織改革で本部と支部から成る組織を廃止し、各支部が中央放送局となる全国統一の組織となった。これに伴い、聴取章のデザインも統一され、上記の東京のデザインを基本として、「ラヂオ聴取章」「日本放送協会」「東京など局名」の表記に改められた(直径45mm、アルミ製)。東京、大阪は、聴取者数が多いために100万を超えると、通し番号ではなく、イロハまたはアルファベットと番号の組み合わせの許可番号となっている。この方式は、聴取者の増加に従って、他の局でも使われるようになった。

また、放送開始10周年に当たる1935(昭和10)年4月1日より、聴取料が月額50銭に値下げされた。これに伴い、以前と同じ理由で毎月集金できない地域では、領収金額を3円以上とするため、収納期間を半年分とした。16日を超えた後の契約の場合は半額の25銭であった。また、日中戦争がはじまってからは、人手不足から集金を郵便局だけでなく、青年団に委託することもあった。

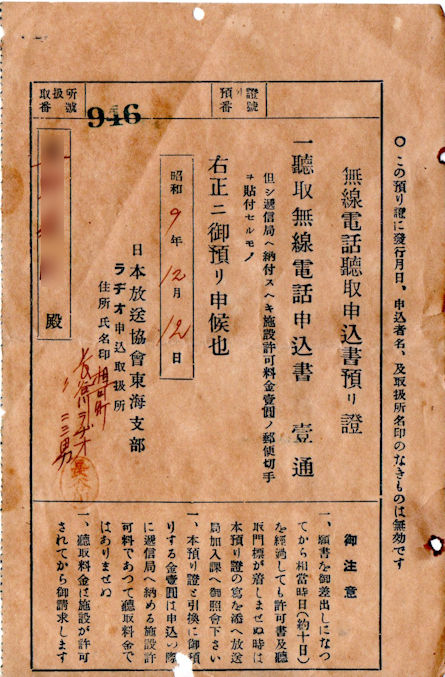

聴取申込書の預り証 (1934年12月12日 東海支部) (個人蔵)

ラジオ申込取扱所が扱った契約の受領証

組織変更は1934年5月に発表されているが、末端の書類は年末まで「支部」の表記のものを使っていたことがわかる

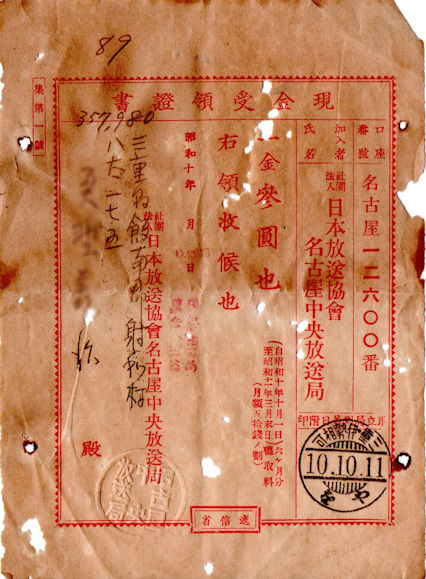

聴取料の領収証 (名古屋中央放送局 1935年10月11日) (個人蔵)

支部から中央放送局に変わった後の領収証

この書類の場合、集金人への支払いではなく、郵便局から振り込んでいる。

1935年度から月額50銭に値下げされて間もない頃のものである。

集金人が訪問する場合の月払いの領収証(1936年)と、毎月集金に移行するお知らせのハガキ(1935年) (個人蔵)

許可願付契約書の預り証 (1939年 大阪中央放送局)

ラジオ申込取次所が発行した預かり証、注意書きに許可料は逓信省に納めるもので聴取料ではないことが明記されている。

各中央放送局の統一された受信章

(左)東京 (右)大阪(個人藏)

(左)名古屋 (右)熊本(個人藏)

(左)仙台 (1938年) (右)広島(個人藏)

開発用受信機標章

(1940)

次の写真に示す1940(昭和15)年製のラジオ(放送局型11号)の正面パネルに取り付けられた札幌放送局のものと思われる標章は、聴取者の受信章ではなく、「開発用受信機標章」と呼ぶ。これは放送の宣伝(周知開発といった)のために、官公署や学校、青年団などに申請に基づいて一定期間(基本10日、最大1か月)放送協会が貸し出すラジオに取り付ける。貸出場所については、ラジオを展示し、宣伝するイベントだけでなく、ラジオを設置していない一般家庭に貸し出すこともできた。現代でいうならデモ機である。貸し出されるラジオには発売されたばかりの放送局型受信機を使用した(6)。

戦時体制へ:放送協会の聴取章から逓信省の許可章へ

(1939-45)

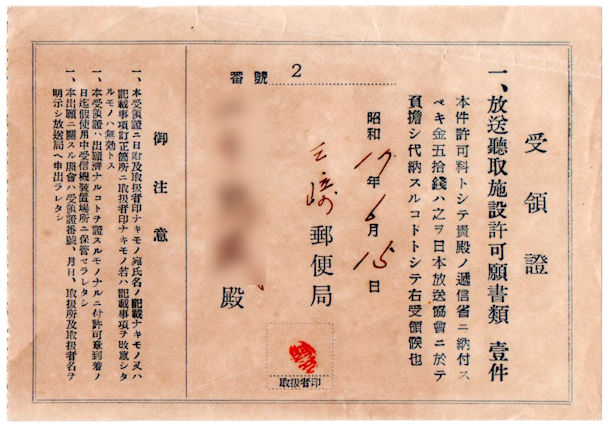

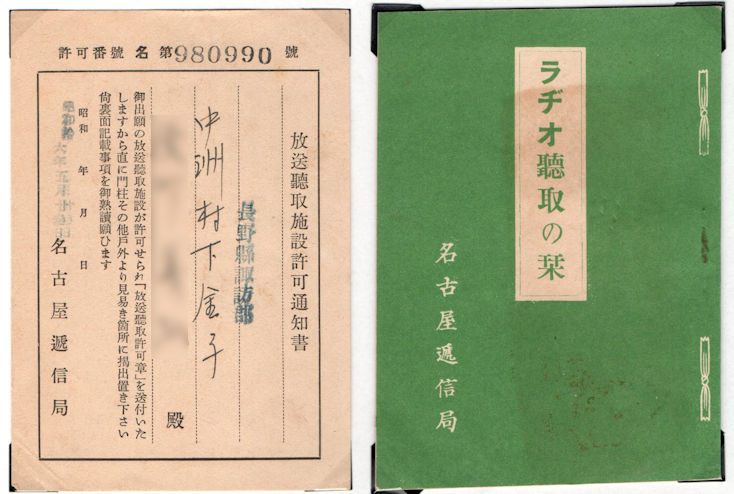

1939(昭和14)年11月1日の逓信省令第48号により「放送用私設無線電話規則」が改正された。戦時体制を反映して、許可書は逓信局、聴取章は放送協会からそれぞれ発行されていたのが、放送協会の聴取章と、逓信省の聴取無線電話私設許可書は廃止され、逓信省の「放送聴取許可章」が「放送聴取施設許可通知書」とともに逓信局より送付されるようになった。

それまで聴取申し込みは放送協会またはラヂオ申込取次所のみで受け付けていたが、この改正により逓信官署(郵便局など)にも提出できるようになった。この時、出願時の許可料が1円から50銭に値下げされ、放送協会が負担して現金で代納することになった。このため、聴取者が許可料を負担することはなくなった。放送協会への聴取契約書と放送聴取施設許可願書が一体となった書類を提出することに変更はなかったが、切手貼付欄の廃止や契約書の簡素化など、書式が変更された。従来「鉱石式」と「真空管式」の区別しかなかった受信機の種類の欄に「名称」と「使用方法」の欄が追加された。型名、品名の記入は5球以上の受信機について求められた(8)。書式が変わる前から、この措置は放送協会通達総第2864号により、1936年より実施されていた。短波受信機などの「制限外受信機」を取り締まり、意味もなく高級受信機や外国製受信機を使うものをあぶり出して防諜目的に使用するためである。

改正された許可願書 (1939年)(3)

逓信官署に直接申し込みできるようになり、契約書は大幅に簡素化され、押印のみとなった。

許可料の申請者による納付がなくなったため、切手を貼る欄がなくなっている。

受信機欄に「名称」が追加され、5球以上のラジオの場合、型名、品名の記載が求められた。

「使用方法」欄は、携帯使用およびラジオ体操の会で使用の場合に記入が求められた。

受領証 (三﨑郵便局 1942年6月15日)

郵便局が発行した戦時中の受領証、許可料を放送協会が負担して代納することになった旨の記載がある

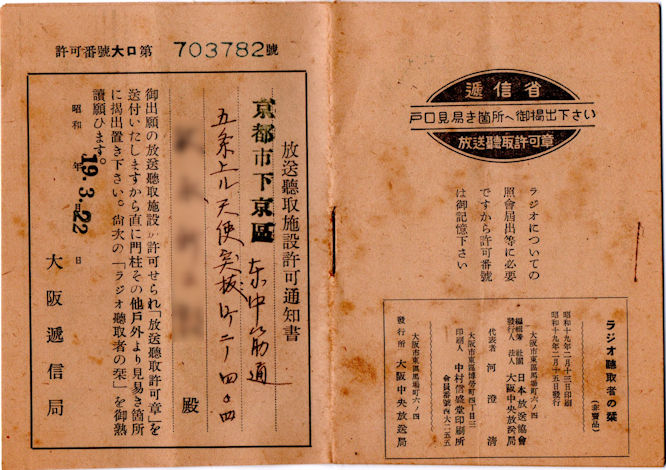

「放送聴取許可通知書」 と「ラヂオ聴取の栞」 名古屋逓信局 1941年 (個人蔵)

名古屋逓信局の場合、通知書の裏面に注意書きがあり、「ラヂオ聴取の栞」が別冊として同封されていた

「放送聴取許可通知書」 大阪逓信局 1944年 (個人蔵)

大阪の場合、大阪中央放送局が製作した「ラジオ聴取者の栞」の表紙が通知書と受信章の掲示の説明になっている。

大阪のみの特徴なのか、大戦末期の資材節約のためなのかは不明である。

逓信省が許可章を発行するようになって、従来の聴取無線電話私設許可書は廃止され、通知書については保管義務がなくなる代わりに許可章の戸外への掲示(携帯用の場合は携行)が義務となった(第16条)。また、附則により、従来の放送局又は放送協会が発行した許可章は逓信省の許可章相当とみなすことになった。ちなみに、この時、従来は「私設許可」となっていたのが「施設許可」に変更された。

逓信省の許可章(広島/熊本) 寸法は左の初期型が長辺側で約53mm, 右の後期型は約46mm

(左)逓信省の許可章(東京) 1943(昭和18)年頃 (右)通信院の許可章(広島) 1944(昭和19)年頃

逓信省が直接許可章を発行するようになった時のもの。初期のものはアルミ製で、表記が右書きである。サイズの違うものが確認されており、資材節約のために一回り小さくしたものと思われる。戦争末期の1943年4月からは表記が左書きとなり、木製の札となっている(7)。1943年11月から官庁の再編で逓信省と鉄道院が統合され、運輸通信省となった。通信は同省の外局である通信院の所管となり、受信章の表記も変更された。1945年5月には運輸通信省から通信院が分離され、内閣所属として逓信院が設置された。逓信院表記の聴取章も存在したと思われるが、短期間の上、敗戦前後の混乱期のためか、確認されていない。戦後、再び逓信省が設置されるが、海運、航空は運輸省の所管のまま残され、通信事業のみを所管した。

戦時下の聴取料金

(1939-45)

1939年に入り、日中戦争の戦況が膠着状態に入り、生活にも戦時色が目立っていくが、聴取料金については月額50銭で変更はなかった。ただし、聴取規約上、従来はまとめて郵便局で払う方式を標準とし、訪問集金による月払いが「放送協会の都合による」例外扱いであったが、同年の聴取規約の改定で月払いが標準に変更された。こうしてずっと後まで続く月ごとの訪問集金が定着していくのである。

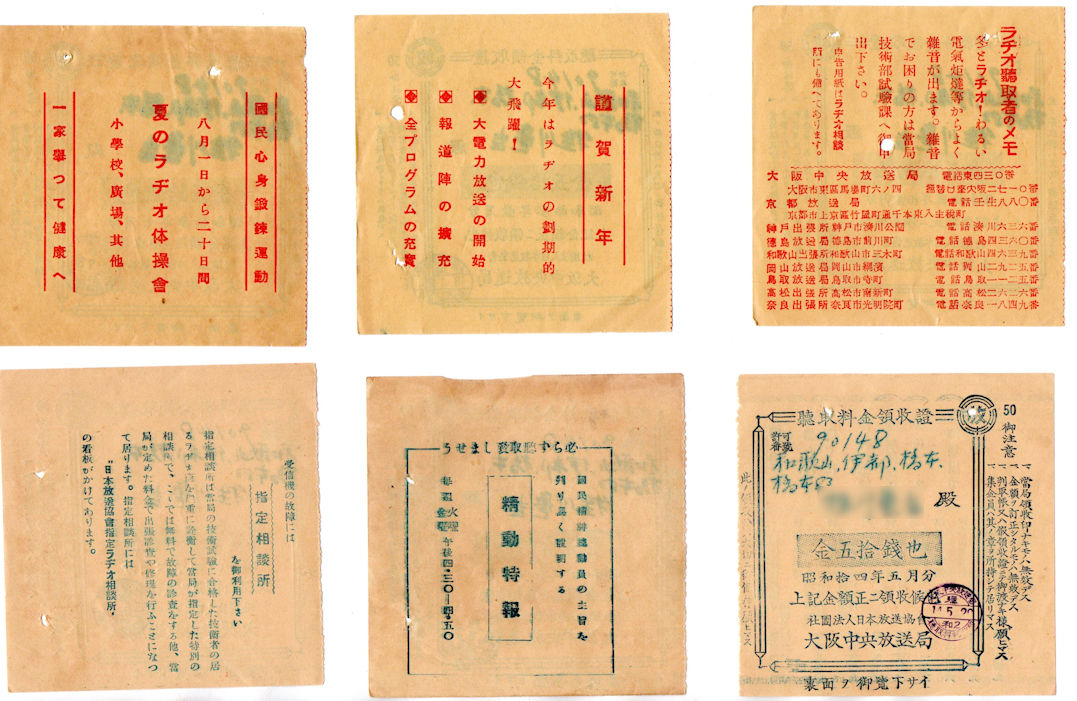

1939(昭和14)年の月払いの領収証 (右下が表面、他は裏面 大阪中央放送局) (個人蔵)

月払いの領収証は、この例のように、当初「昭和〇〇年〇月分」と印刷され、毎月新しいものが用意されたようである。上の写真の大阪の場合は、裏面に毎月異なる内容の標語やサービス、番組などの案内が掲載され、月によっては裏面のみ赤色の2色刷りという手間のかかったものである。当然月内に使いきれずに余ることは容易に予想できる。戦時下、紙が不足する中でこのような無駄が許されるわけはなく、書式が変更された。ただし、領収証の書式は放送局によって異なる場合がある。

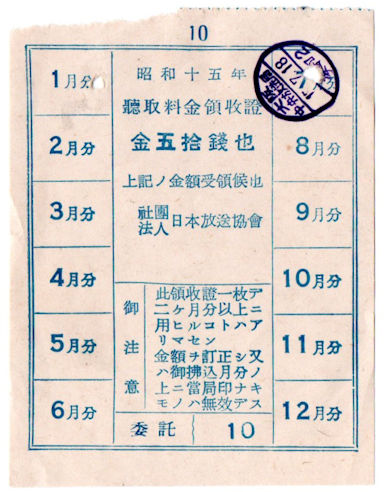

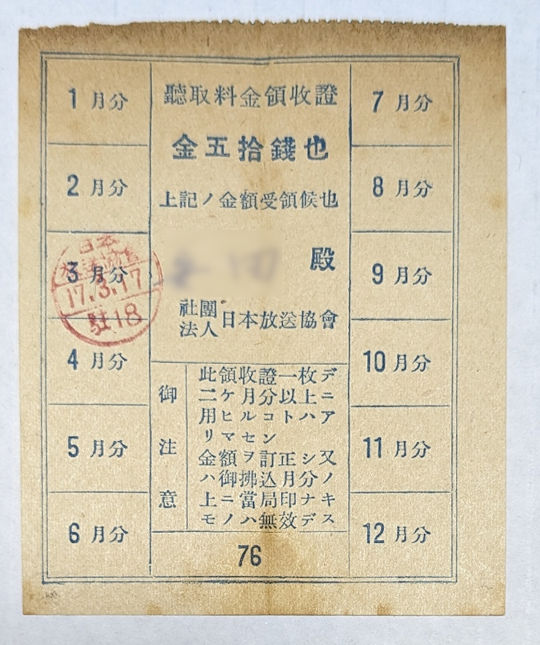

共通化された月払いの領収証 (左:1940年 右:1942年) (個人蔵)

このように1年分の枠が印刷された1年に渡って共通に使える用紙となり、集金した月の欄に領収印を押すだけになった。上図左の1940年のものには聴取者の名前を記入する欄がないが、1942年のものには中央に宛先欄が追加され、共通化のために年度の表記がなくなっている。太平洋戦争開戦後のもののほうが紙質が落ちていることがわかる。

1940(昭和15)年4月1日の聴取規約改正により、1年分を前納した場合、最終の1月分を割り引くことになった(規約第7条)。

聴取料金領収証 (日本放送協会京都放送局 1944(昭和19)年6月9日) (個人藏)

年払いとして1月分割引となった領収書

太平洋戦争末期の領収書である。本来、聴取料は初月に支払うのが原則だが、この場合、6月になってから昭和19年度の聴取料を年払いしている。人手不足や資材何、交通、通信事情の悪化などの様々な原因で原則通りに集金できなかったのだろう。

ここに紹介した書類には、「聴取無線電話私設許可書」に対する申込書が「聴取無線電話施設許可願書」であるように、「私設」と「施設」が混在しているように見える。この用語の使い分けについて考えてみる。

聴取無線電話(ラジオ)は、私設無線電話の一種である。私設というと個人用というようにとらえるかもしれないが、この場合は「官営ではない」という意味である。民間会社の業務用船舶無線も「私設」である。

当時の無線電信法では無線電信及び無線電話は「政府之を管掌す」となっていて、原則としては無線施設は政府が設置、運営すべきもので、例外的に政府が認めたものについて特別に私設を認めるということになっていた(第2条)。これによりラジオは、「法第6条に基づき主務大臣たる逓信大臣に於いて特に放送を聴取することを目的として施設するの必要ありと認め、放送用私設無線電話規則の定める所に依り各人が逓信大臣の許可を得て私設する無線電話」とされた(9)。(下線筆者)

「施設」の定義としては「各人が無線電話の機器を装置し、之を放送の聴取に充てて初期の目的を達するが為に必要とする一切の創設行為、又其の結果を指す」とされている(9)。したがって、ラジオを使用できるように設置することが「施設する」ことであり、設置された装置が「施設」である。ラジオを設置しようとする者が「施設者」であって、施設者が「施設許可願」を出して許可を得る必要がある。施設者は機器を製造、販売する者ではない。

聴取無線電話の私設を許可するものとして「聴取無線電話私設許可書」という書類が発行されている。しかし、願書のタイトルのように聴取無線電話の施設の許可を願い出るとしても問題はない。許可書が通知書に変わった時に「私設」から「施設」に表記が変わっているが、ラジオが私設であることは当然で、無線電信法本来の官営に対する私設という、多少古い概念に対して、ラジオを付けること=施設という用語のほうが自然と考えられたのではないだろうか。

戦後、許可章はふたたび放送協会が発行することになり、これに併せて聴取無線電話施設許可書も復活し、1939年以前の姿に戻った。

戦後編へ

(1)『ラヂオ年鑑』 昭和6年度版 (社)日本放送協会

(2)『ラヂオ年鑑』 昭和12年度版 (社)日本放送協会

(3)『ラジオ年鑑』 昭和16年度版 (社)日本放送協会

(4)『NHK年鑑』 1963年版 日本放送協会

(5)『ラヂオの日本』 昭和2年4月号 日本ラヂオ協会 1927年

(6)『日本放送協会報』 第322号 「通達第6号、総第3990号」 1940.3.15 (社)日本放送協会

(7)『日本放送協会報』 第453号 「通牒 総計第3153号ノ3」 1943.11.27 (社)日本放送協会

(8)「改正聴取規約と放送聴取の心得」 『ラジオ年鑑』 昭和15年度版 (社)日本放送協会 1940年

(9)『ラヂオ年鑑』 昭和7年度版 (社)日本放送協会

(10)国米藤吉 「無線電信電話の私設に就て」 『無線と実験 第1巻第2号』 無線実験社 1924年

聴取料については、週刊朝日編『値段史年表』初版 (朝日新聞社 1988年)によった。