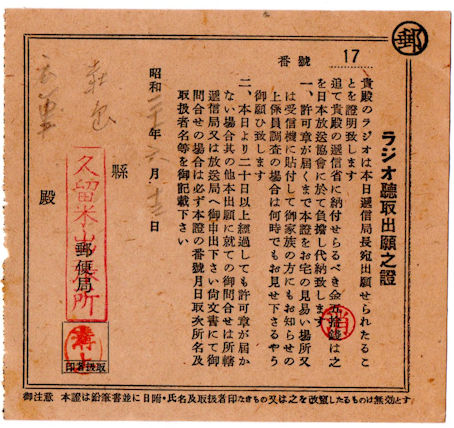

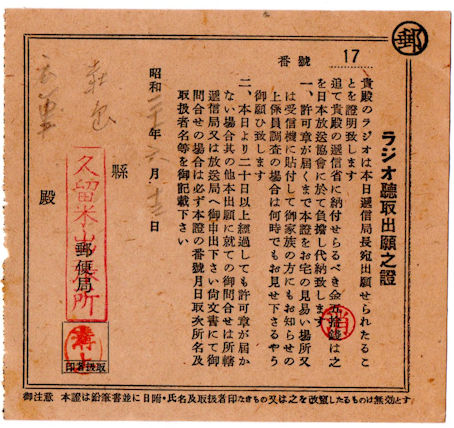

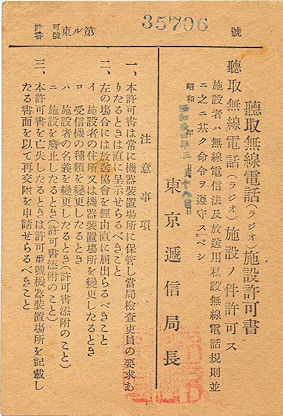

ラジオ聴取出願之証 (久留米出張所 1946年6月13日) (個人蔵)

終戦直後の聴取出願の受領書、出願時に聴取者が支払う許可料の制度は1946年3月で廃止されたため、表記が抹消されている。

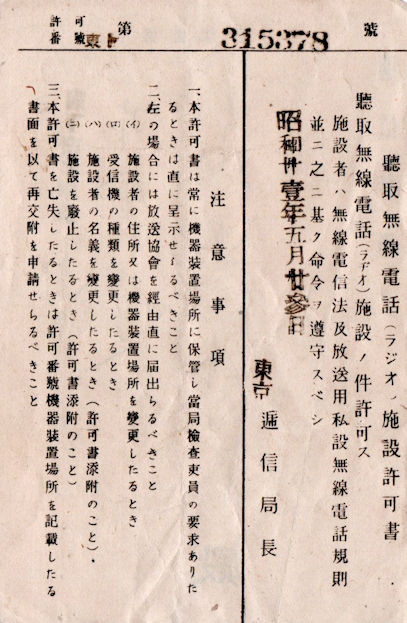

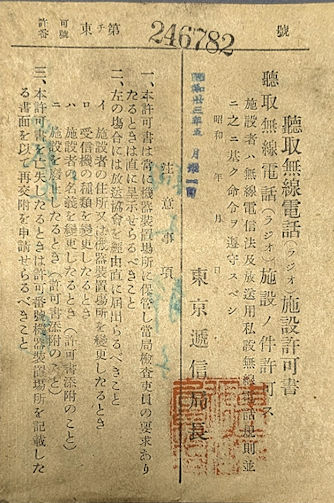

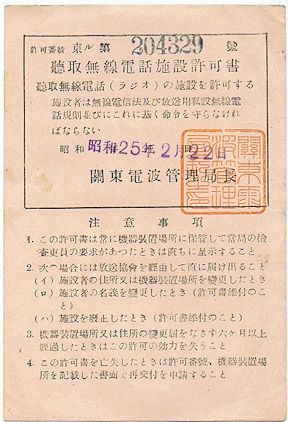

戦後の施設許可書(左:1946年 右:1948年 東京逓信局) (個人蔵)

終戦直後の1946年のものは、活字でなく、ガリ版印刷のように見える。

|ホーム|お問い合わせ | リンク集 | 図書案内 | 博物館(松本)案内|活動方針|ENGLISH |

1945-現在

CONTENTS

はじめに

戦後復興: 放送協会からNHKへ (1946-49)

大戦末期から終戦直後の聴取料金

(加筆訂正)

放送法成立、ラジオ黄金時代の聴取契約と聴取章 (1950-53)

テレビ放送の始まりと普及 (1953-62)

銘板からシールへ (1963)

受信料処理の電算化

カラー契約の追加、ラジオの無料開放 (1968)

沖縄復帰と受信料(1972)

衛星放送の開始、最後の受信章 (1984-2008)

放送受信章の廃止と (2008)

その後の受信契約の推移(2012-)

参考文献

戦前編から読む

放送が始まった当初から、ラジオ放送(のちにテレビ)を受信するには、放送局(現在はNHK、放送法成立前は(社)日本放送協会)との受信契約(ラジオ時代は聴取契約)が必要であった。受信章(ラジオ時代は聴取章)は、契約を結ぶと送られてくる小型のラベルで、玄関先や門柱など受信機の設置場所の、外から見やすい場所に表示する義務があった(携帯受信機の場合は受信機に取り付ける)。標章は放送開始当初からあり、そのデザインや表記は、放送局の組織の変更や制度、契約の種類の変更などに従って変化してきた。

なお、放送法が成立する1950(昭和25)年まではラジオの聴取に逓信省(のちに電通省)の施設許可が必要であった。厳密には、1946(昭和21)年6月までは逓信院、7月1日からから逓信省が復活している。聴取契約においては、どちらも発送するのは逓信局で変更がないため、本稿では逓信省の表記で統一する。

受信契約が結ばれると、放送局からは「受信章」が、逓信局からははがきに印刷された「聴取無線電話施設許可書」が送られてくる仕組みであった。ここでは戦後の聴取許可、聴取契約、受信章に関する資料と歴史を紹介する。

戦後復興: 放送協会からNHKへ

(1946-49)

戦後、1946(昭和21)年から、現在まで続く「NHK」という略称が使われるようになった。戦後になっても逓信局による聴取許可の制度は続いていたが、1946年4月の聴取無線電話私設規則(以下規則)および聴取規約改正により、逓信省の許可章から、NHK発行の聴取章に戻った(規約第5条)。同時に逓信省の聴取許可書が復活した(規則第13条の3)。戦前(1939年以前)の形に戻ったのである。なお、聴取者が逓信省に納める許可料(1939年11月以降放送協会が代納)は、1946年3月で廃止された(規則第17条削除)。従来からあった放送協会が一契約あたり20銭を特許料として支払うことに変更はなかった(規則第10条)。

規則第16条の、聴取章の掲示義務は残ったが、逓信省が発行することはなくなった。これに代わって、1939年まで存在した聴取無線電話施設許可書が復活した(規則第13条の3)。戦前は封書だったが、戦後ははがき1枚に簡素化された。第18条が「許可章」のままなので、戦前にあった保管、携帯の義務については規定されなくなったが、許可書の注意事項には記載されている(下写真)。本来であれば、第16条の「許可章」を「許可書」に改正すべきであったのだろう。

ラジオ聴取出願之証 (久留米出張所 1946年6月13日) (個人蔵)

終戦直後の聴取出願の受領書、出願時に聴取者が支払う許可料の制度は1946年3月で廃止されたため、表記が抹消されている。

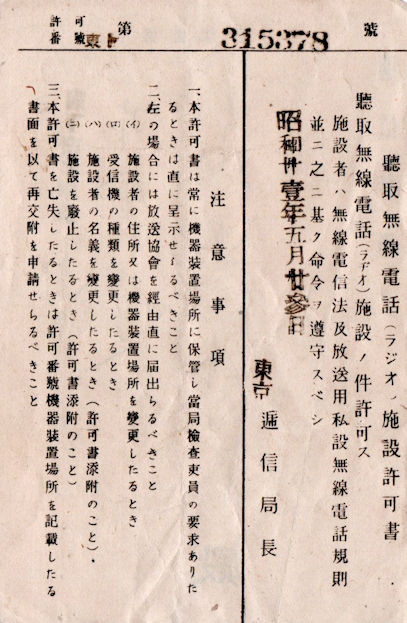

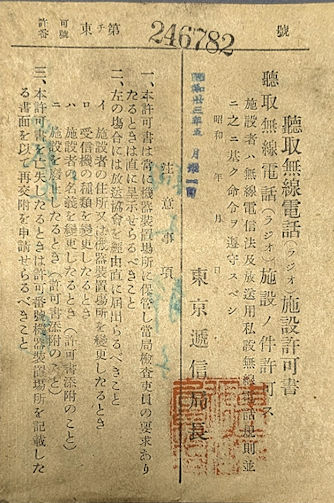

戦後の施設許可書(左:1946年 右:1948年 東京逓信局) (個人蔵)

終戦直後の1946年のものは、活字でなく、ガリ版印刷のように見える。

この時代の聴取章(様式第2号)はもっとも粗末なものとなり、紙製のシールである。許可番号の表示は省略されている。今のところ昭和22年のものしか確認されていない。昭和23-24年にもこの形が続いたかどうかは不明である。玄関先などに掲示されたものが残ることはほとんどなく、次に示すものは、たまたまラジオのパネルに貼られたために現在まで残ったものである。

昭和22年度 NHK聴取章 日本放送協会 1947(昭和22)年

1948(昭和23)年1月の逓信省告示第2号により、放送用私設無線電話規則(以下、規則)が改正された。この改正には重要な内容を含む。放送開始以来一体不可分とされてきた放送協会との聴取契約と、逓信省の聴取許可が分離されたのである。放送局との聴取契約を条件として聴取許可を下ろしていた制度が変わり、聴取契約書はNHK、聴取許可は逓信官署(郵便局など)に別々に出すようになった。NHKとの私的契約を前提として政府が許可を下すという制度の矛盾を解消するためと説明されているが、実際には検討が始まっていた放送法成立を見据えての措置だったのだろう。

これにより、NHKとの聴取契約の義務は法的にはなくなり、NHKの聴取規約に残るのみとなった。ただし、規則第15条の2には、聴取契約を解除された場合は許可の効力を失うとあるので、無許可聴取が違法であることには変わりなかった。

聴取料金は、統制経済下であってもインフレの進行により、長く続いた月額50銭から大戦末期の1945年4月に倍の1円に値上げされた。

大戦末期の月額1円時代の聴取料金領収証 (個人蔵)

(日本放送協会京都放送局 1945(昭和20)年9月7日)

敗戦に伴う混乱のためか、敗戦後にだいぶ遅れて年払いした領収書である。規約改正により年払いの場合の1月分割引はなくなった。

ひどいインフレにより1円の聴取料は1946年4月に2円50銭に値上げされた。これに伴い年払いはできなくなり、四半期ごと、4ヶ月分10円の請求となった。

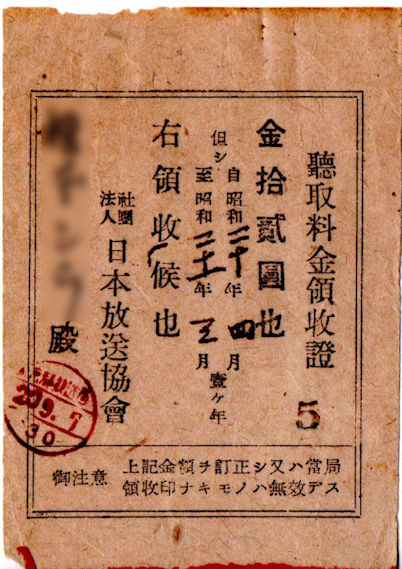

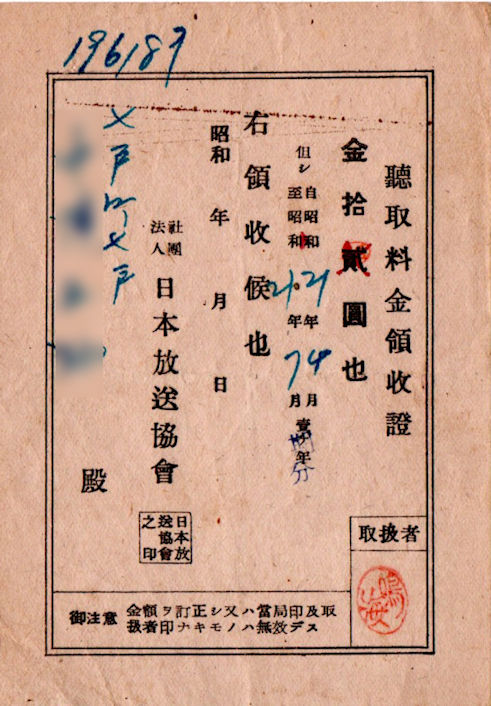

終戦直後の月額2円50銭時代の聴取料金領収証 (個人蔵)

(日本放送協会(青森県七戸町) 1946(昭和21)年4月-9月分)

この領収書は、値上げ前の1年払い12円用の用紙を流用し、金額を10円に、「壱カ年」を「壱回分」に訂正して、値上げ後の料金用としている。紙が不足した時代の涙ぐましい工夫である。

これ以降も激しいインフレによって、年払いはもちろん、年4回でも物価上昇に追いつかなくなり、1946年9月以降は、聴取料金の支払い期間は2ヶ月ごとになり、年4回の請求は、1946年4月から7月までの1回のみで終わった。月額1円の旧料金で年払いとして納めた聴取料は払い戻し、契約継続の場合新たに聴取料に繰り入れて値上げ後の料金との差額を請求するようになった。

このように戦後、悪性インフレが進み、大戦末期に50銭から倍の1円に値上げされた聴取料は1946年4月に2円50銭に、同年9月には5円に、翌1947年9月には17円50銭に大幅値上げされ、これでやっと黒字になったという。この時代は季節が変わるごとに2倍になるようなハイパーインフレだったので、物価上昇に追い付く事は困難であった。物価は上昇し続け、翌1948年7月には35円に値上げされた。3年で70倍になったことになる。この時期は値上げが激しいため、前納による割引制度はなかった(5)。

<物価の目安>

1946年(昭和21年)頃

小学校教員の初任給400円

鉛筆1本50銭、電球(60W)1個7.65円 (統制価格)

もりそばは統制により休業

1948年(昭和23年)頃

小学校教員の初任給2,000円

鉛筆1本5円、電球(60W)1個21.25円 (統制価格)

もりそばは統制により休業

この時代は悪性インフレにより急激に物価が上昇している。1946年4月の2円50銭から1948年の35円まで、聴取料は14倍になっているが、初任給は5倍にしかなっていない。食料などに比べれば「闇値」がなく、値上げが物価に追いついていない聴取料はまだましなほうである。実際の鉛筆や電球の闇値は、ここに挙げた公定価格の数倍であった。このように見てみると、一般庶民の生活がいかに苦しかったかがわかる。

放送法成立、ラジオ黄金時代の聴取契約と聴取章

(1950-54)

次に紹介するのは制度が終わる直前の施設許可書である。1949(昭和24)年6月1日に、逓信省が電気通信省と郵政省に分割され、電波行政は外局の電波庁が担当することになった。ラジオの聴取許可は地方支局である電波管理局が担当することになった。

組織の変更に伴って許可書の書式が大きく変更された。戦前から変わらない縦書きの書式から、横書きに変更されただけでなく、「注意事項」の届け出を要する事項から「受信機の種類を変更したとき」が落とされている。全波受信機の許可やスーパーの普及など、受信機の多様化を反映したものと思われる。

(左)逓信省時代最後の許可書(1949.3.18) と、(右)電波管理局時代の書式(1950.2.22)

この右に示した許可書は、電波三法成立の3か月ほど前に出されたもので、聴取許可制度の再後期の書類である。

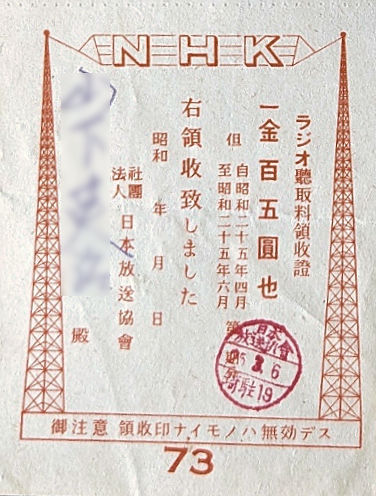

放送法成立直前の聴取料の領収証(1950年3月6日)

まだ(社)日本放送協会となっている

四半期ごとの集金だったため、35円の3ヶ月分である

放送法が成立して民放が開局してから、テレビが普及するまでの1950年代前半が、日本のラジオ黄金時代である。この時代には、戦前並みのアルミ製の聴取章が復活した。

NHK放送聴取章 1951年頃

放送法成立後は逓信省の許可が不要となったので、聴取許可制度は1949年度で廃止となった。このため、許可番号の表示がない聴取章となった。このため、サイズは戦前より一回り小さくなった。このタイプの聴取章には左の平板に印刷したものと、プレスで刻印したものの2種類が確認されている。プレスの物のほうが後の時代のものと思われる。

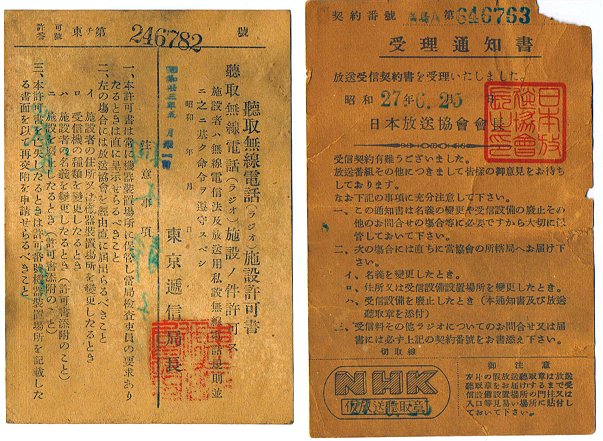

(左)聴取無線電話私設許可書(1948.5.1) (右)放送受信契約書受理通知書(1952.6.25)

左の旧制度では、逓信当局による許可となっていて、放送の独占を許されていたNHKの存在は書面上現れてこない。許可書の内容は戦前から大きな変更はなく、はがきは逓信当局の公用郵便である「通信事務」である。これに対して新しい制度の下では、NHKとの受信契約となったことがわかる。文面も命令口調の許可書から、「みなさまのNHK」を思わせるソフトなものに変わっている。はがきが送られてくることに変化はないが、NHKのはがきは許可証ではなく、単なる受信契約書の受領証である。NHKのはがきは料金を支払う官製はがきとなっている。1951年4月に聴取料が50円になった。1951年度から、郵政省との契約による郵政委託集金制度が開始された(5)。

<物価の目安>

1950年(昭和25年)頃

小学校教員の初任給3,991円

鉛筆1本10円、もりそば1杯15円(麺類外食券)

テレビ放送の始まりと普及

(1953-62)

1953(昭和28)年にテレビ放送が始まり、新たにテレビジョン契約が設けられた。テレビができてから「聴取料」ではなく、現在も使われている「受信料」になった。ラジオの聴取料月額50円に対してテレビは200円と高額だった。翌1954(昭和29)年度からはラジオ67円、テレビ300円に値上げされた。当時はテレビ受像機が高価で受信可能な地域も狭く、受信契約が伸びなかったためか、テレビの値上げ幅が大きくなっている。

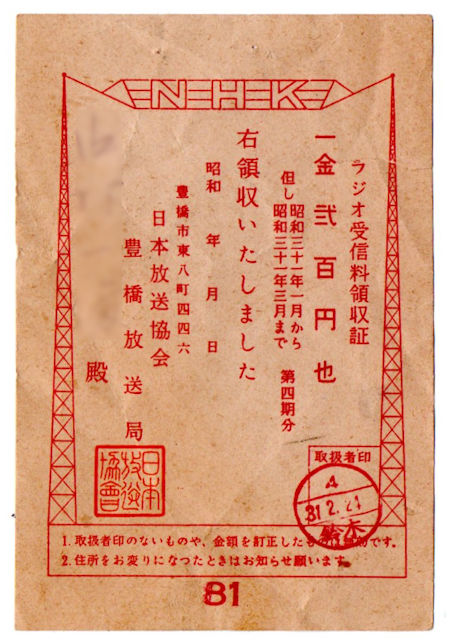

テレビ放送が始まった後のラジオ聴取料の領収証

(1956(昭和31)年度第四期) (個人蔵)

67円の3ヶ月分は201円になるが、丸められて200円となっている。

名称が地方局となり、住所が記載されている。全国で行われたかは不明である。

<物価の目安>

1955年(昭和30年)頃

小学校教員の初任給7,800円

鉛筆1本10円、もりそば1杯30円

領収書の体裁が少し大きなものに変更され、昔ながらのロングワイヤー型アンテナの図案から、当時の最新のテレビ、ラジオの送信アンテナの図案に変更された。次に示す領収証は、全国放送が始まり、テレビの急速な普及が始まったころのものである。

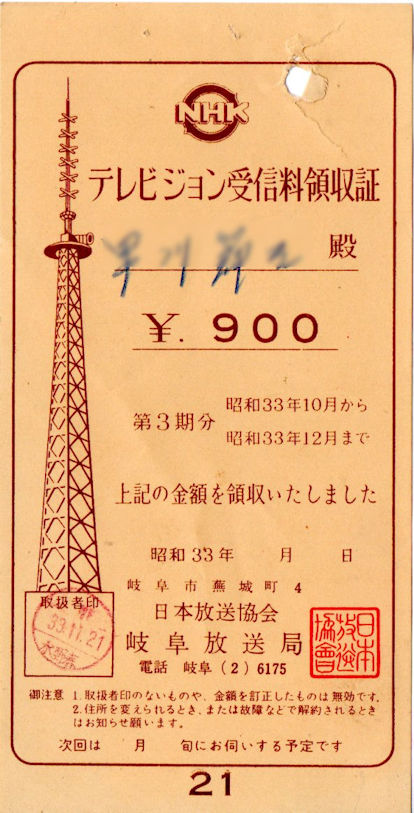

左:テレビ受信料領収証 右:ラジオ受信領収証 1958年第3期 NHK岐阜放送局 (個人蔵)

同じ契約者のものだが、テレビとラジオの契約が独立していた時代のため、テレビとラジオの料金を別に支払っている。

なお、岐阜放送局は名古屋の中継局のみで、1973年UHF放送開始までテレビ送信所はなかった。

1959年にラジオの料金が85円に値上げされたが、テレビの料金は据え置かれた。高額な料金だったのと、テレビが急増してラジオだけの契約が減少した影響だろう。1960年までは3ヶ月毎、1961年からは現在と変わらない2ヶ月ごとの集金になった(一部実施が遅れた地域もあった)。また、1961年度から半年、1年の前納制度がはじまり、割引料金が設定された。

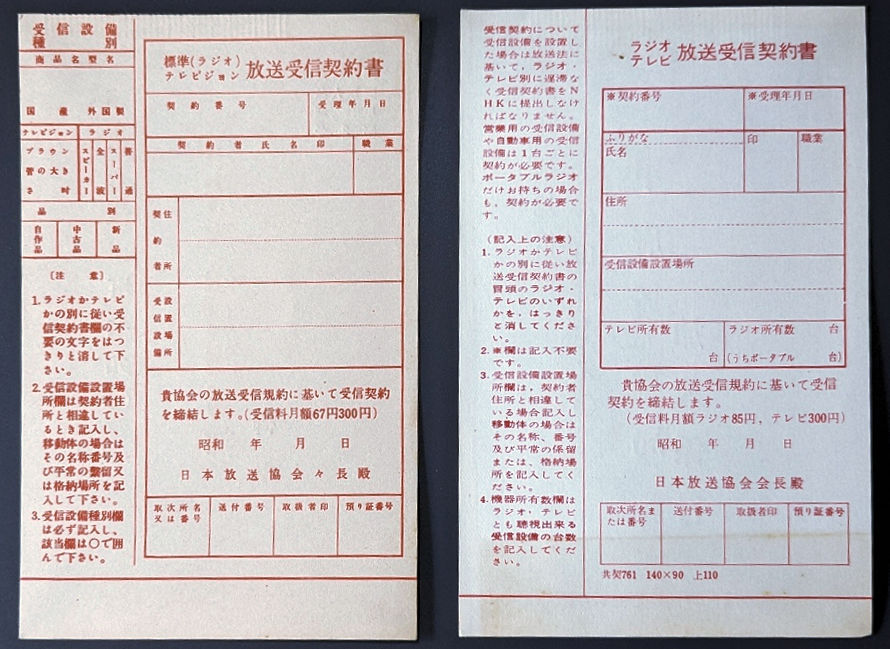

(左)テレビ初期の受信契約書(1954年頃) (右)テレビ普及機の受信契約書(1959年頃)

基本はよく似た項目だが、調査の項目が異なっている。また、1959年ではラジオから(標準)の表記がなくなっている

受信契約時の契約書の預り証と仮聴取章 (未使用の冊子 1960年)

取次所では契約書を受領すると、預り証を発行し、契約者は受信章が届くまでの間、仮聴取章のシールを玄関などに掲示した。

仮聴取章は1962年頃に廃止された。

ラジオ85円時代の領収証 (左:1960年 右:1961年) (63X130mm)

3ヶ月ごとの集金から2ヶ月ごとの集金に変わっている

戦前のように裏面にNHKの業務案内などの情報が掲載されている

地方局の名称は捺印となり、用紙は全国共通となった

テレビ契約の追加に伴い、ラジオ、テレビの契約別に受信章が作られた。

放送受信章 (左:ラジオ用、右:テレビ用) 1958年頃

ラジオ用の標章は、基本的なデザインは変わらないが、表記が「放送聴取章」から「放送受信章」に変更された。テレビが急速に普及した1959(昭和34)年以降、ラジオの契約者が急減した。このため、、1962(昭和37)年度からラジオ、テレビそれぞれ別々に契約していた体系を、ラジオ、テレビ両方の契約(甲)とラジオのみの契約(乙)の2種類に変更した(1)。受信章に変化はなく、(甲)契約の場合、テレビの受信章のみを掲示したようである。(甲)契約の料金は330円に値上げされ、ラジオだけの(乙)契約は50円に値下げされた。

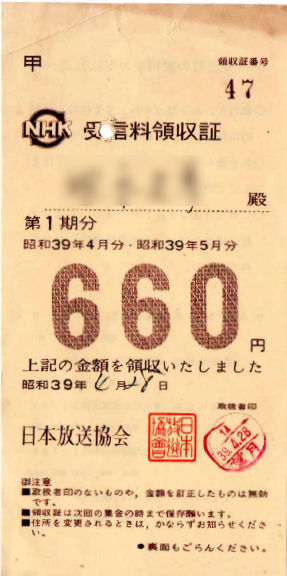

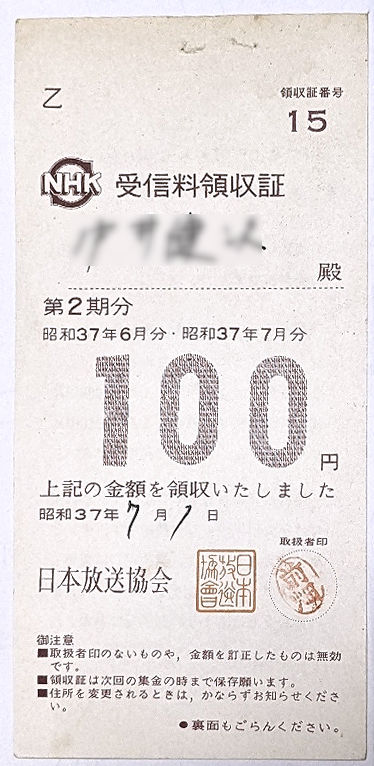

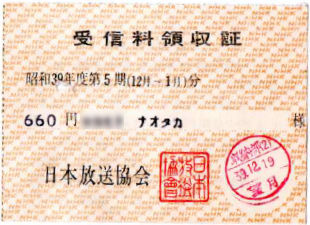

契約が甲(テレビ、ラジオ)、乙(ラジオのみ)に変わった時代の領収証(甲:1964年、乙:1962年) (63X126mm)

左上に「甲」「乙」の表記が入り、テレビ、ラジオの表記がなくなった

<物価の目安>

1960年(昭和35年)頃

小学校教員の初任給10,000円

鉛筆1本10円、もりそば1杯40円

銘板からシールへ

(1963)

NHK制作のポスター「かたぐるま、ぼうやがはった受信章」より

ラジオ用受信章の実物、上のポスターより光沢がある(個人蔵)

受信章は、1963(昭和38)年頃に金属製の銘板からシールに変更された。テレビの受信章は元のデザインから「TV」の字が削除され、ラジオの受信章もテレビのデザインと共通で色が異なるシールに変更された。こちらには「ラジオ」の文字と、旧受信章にあった電波塔のデザインが入れられている。どちらかというとラジオのみの契約のほうが少数派となっていたためであろう。正式にはテレビ用を「甲受信章」、ラジオ用を「乙受信章」と呼んだ。

シールへの変更は、団地の出現など住宅環境の変化により銘板を打ち付けられない住宅が増えたことやコストダウンのためと思われる。この時作られたポスターなどのコピーは「かたぐるま、ぼうやがはった受信章」で、銘板よりも容易に取り付けられることをアピールしていた。

受信料処理の電算化

(1964)

NHKは、1962(昭和37)年末にIBM 1401型、翌年10月にIBM 7044型電子計算機を導入した。早い段階でコンピューターシステムを導入した組織のひとつといえる。現在はDXなどという言葉が流行っているが、当時はEDPS(Electronic Data Processing System)と呼ばれ、大型コンピュータ(当時は主に電子計算機と呼んだ)の導入が大企業を中心に流行した。1963(昭和38)年11月から受信者情報のデータ化の作業がはじめられ、年内にマスターファイルの作成が完了した、1963年度中に全国の中央放送局と地方局を東京中央放送局と結ぶテレタイプによるデータ通信回線の設置と、全国の放送局へのデータ入力用のさん孔タイプライタ573台の配備を完了した(2)。

NHKはその後、加入者業務の電算化と同時に、給与計算などの職員関係の業務の電算化も開始された。その後これらの業務以外に選挙予測や、放送センターの制作、送出業務の自動化などに幅広くコンピュータを活用していく。

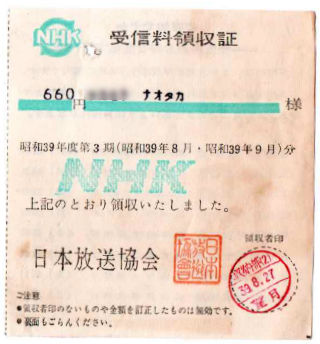

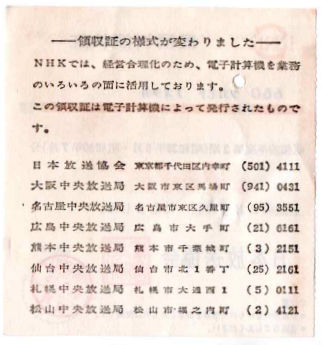

1964(昭和39)年度中に、受信料の領収証が電子計算機で発行されるようになり、手書きからカタカナで印字したものになった。同時に、口座引き落としによる受信料支払いが可能となった(郵便局が集金する地方は除く)。口座引き落としの場合は、半年、1年分の前払いによる割引が実施された。

電算化された初期の領収証(甲契約、1964年第4期) (個人蔵)

新旧のNHKのマークが両方描かれている

名前を印字した領収証 (甲契約、1964年度第5期) (70X50mm))

1964年中に、領収証が小型化された

<物価の目安>

1964年(昭和39年)頃

小学校教員の初任給16,300円

鉛筆1本10円、もりそば1杯50円

カラー契約の追加、ラジオの無料開放

(1968)

1968(昭和43)年、カラー放送の拡充に伴い、カラー契約が追加された。従来の(甲)契約は「普通契約(通称白黒契約)」となった。これに伴いラジオのみの契約は廃止され、ラジオは無料開放された。FM放送はこの時まだ実用化試験放送だったため無料であった。結局、FMは有料で放送されることはなかった。カラー契約用に新しい受信章が作られた(シール形式)。受信料はカラー契約が465円、白黒契約は15円値下げされて315円となった。

(左) カラー契約用受信章 1968年, (右)普通契約の受信章(従来通り)

この受信章は当初カラー契約、のちに衛星放送を除く(地上波)カラー契約用として、長く使用された。普通契約(白黒契約)の受信章は、従来のものが引き続き使用されたが、これがいつまで使われたかは不明である。

<物価の目安>

1968(昭和43)年

小学校教員の初任給24,100円

鉛筆1本15円、もりそば1杯70円

沖縄復帰と受信料

(1972)

沖縄県については1972年の復帰後に占領下の琉球政府による公共放送沖縄放送協会(OHK、1967年設立)の業務を引き継いでNHK沖縄放送局が設置(*)され、受信料制度が適用されたが、米軍占領下の商業放送が先行し、公共放送の歴史が短く、受信料制度への理解が十分ではなかった。また、当初のOHKは白黒テレビのみで、沖縄復帰後のスローガンとなった「本土なみ」をめざしてカラー放送の拡充や難視聴解消設備の設置などが実施されたが、すぐに本土なみとはならなかった。また、テレビの周波数がアメリカバンドだったために、家庭の受像機の改修が必要となり、NHKの協力で実施された。これらの現地の事情を考慮して受信料は、割安な特別料金が設定された(6)。この割安な受信料は、当初「当分の間」とされたが、現在でも続いている。ただし、後述の衛星放送の開始後に設定された離島などの衛星しか受信できない世帯向けの「特別契約」とまぎらわしいため、特別料金という呼称はなくなった。

(*)厳密にいえば沖縄放送局は大戦末期に設立されているので再開とされ、コールサインJOAPを引き継いだ。旧沖縄放送局は有線放送しか実施せず、OHKはテレビのみだったので、沖縄のNHKのラジオ放送は復帰後に設備、開始されたものである。

この後石油ショックに伴うインフレがあったが、受信料はなかなか値上げできず、1976年にカラー契約710円、白黒契約420円になった。その後1980年にカラー契約880円、白黒契約520円になった。

<物価の目安>

1973(昭和48)年

小学校教員の初任給58,156円

鉛筆1本20円、もりそば1杯150円

衛星放送の開始、最後の受信章

(1984-2008)

1984年に、カラー料金1,040円、白黒料金680円に値上げされたが、この時、口座振替の割引料金が導入された。

1984年に試験放送が始まった直接衛星放送は1989(平成元)年から本放送を開始した。この年の4月に消費税3%の導入に伴い値上げが行われた。衛星本放送の開始に伴い、同年8月に「衛星カラー契約、衛星普通契約」が追加された。受信料は衛星カラー契約が2,000円、衛星普通契約が1,650円であった。また、難視聴地域などで衛星放送しか試聴できない離島などの世帯向けの特別契約が新設され、受信料は地上波カラー契約と同じ1,040円であった(9)。衛星と地上波のそれぞれにカラー、普通契約があり、特別契約を含めて受信契約の種類は5種類と、最大になった。

1990(平成2)年に地上波契約を約28%、衛星契約を15%程度引き上げる値上げが行われた。

衛星契約用受信標章 1989年

衛星契約の開始に際して、専用の標章が作られた。衛星契約を結ぶと地上波も見ることができるため、この標章のみを掲示することになった。写真ではわかりにくいが、ホログラムシールである。衛星普通契約の受信章については,

特別なデザインのものは確認されていない。

1997(平成9)年に、消費税率の5%への引き上げに伴って値上げが行われ、地上波カラー契約1,395円、衛星カラー契約2,340円となった。

<物価の目安>

1986(昭和61)年

小学校教員の初任給121,784円

鉛筆1本30円、もりそば1杯340円

1995(平成7)年

小学校教員の初任給180,500円

鉛筆1本40円、もりそば1杯440円

バブル期の前後、この時期までは物価も初任給も上昇していることがわかる。この後バブル崩壊後、初任給は上がらなくなり、受信料も値下げが繰り返されることになる。

放送受信章の廃止

(2008)

2007(平成19)年10月に、普通契約(白黒契約)はカラー契約に統合されて廃止され、受信契約は地上波、衛星、特別の3種類に整理された。

放送受信章は、放送開始当初から、契約を結ばずに受信する世帯を識別するために使われてきた。しかし、プライバシー意識の高まりにより受信章の掲示を行わない家庭が増加したことや、携帯端末の使用などにより、受信章に頼らなくても契約の有無を確認できるようになったため、2008(平成20)年10月1日をもって廃止された。同年、これも長く続けられてきた「訪問集金制度」も廃止された。口座振替等が利用できない契約者については、訪問集金に代わって継続振込(振込用紙で月ごとに払込む方法)を利用することになった。なお、未収回収などのための訪問は継続されている。ここまで表記した受信料の金額は訪問集金の金額である。

地上波カラー契約の受信章のシール台紙に印刷された廃止を伝える文言(2007年頃 NHK、はがき大) (個人蔵)

その後の受信契約の推移(3)(4)

(2012-)

2012(平成24)年に約6%の値下げが実施された。次いで2014(平成26)年に消費税率の8%への引き上げに伴う値上げが行われたが、2019年の10%への引き上げの際は据え置きとされた。翌2020(令和2)年にあらためて2.5%の値下げが実施された。

受信契約は現在、衛星、地上波の両方を受信できる「衛星契約」と、地上波のみの「地上契約」および、離島など、衛星放送しか受信できない地域のための「特別契約」の3種類となっている(4)。なお、沖縄県に対しては引き続き別料金となっている(受信規約第5条第2項)。(7)

2023年10月1日、口座振替(クレジットカード含む)に対して継続振込(振込用紙で月ごとに払込む方法)が月額50円高くなっていた受信料を一本化し、10%値下げされた。この時期、本来であればデフレ脱却のために賃上げ、物価上昇の価格転嫁の推進が国策となっていたが、NHKの放送受信料は値下げとなった。

<物価の目安>

1995(平成7)年

小学校教員の初任給180,500円

鉛筆1本40円、もりそば1杯440円

2015(平成27)年

小学校教員の初任給181,200円

鉛筆1本40円、もりそば1杯630円

20年経っても初任給がほとんど上がっていないことがわかる。失われた20年といわれたデフレの時代を物語っている。受信料も消費税の引き上げによるもの以外は値下げとなっている。

(1)日本放送協会編 『NHK年鑑 '63』 日本放送出版協会 1963年

(2)日本放送協会編 『NHK年鑑 '64』 日本放送出版協会 1964年

(3)本項の記述はNHKのサイト(https://www.nhk.or.jp/)による

(4)公共放送の在り方に関する検討分科会事務局 「受信料体系の変遷・過去の検討経緯」 (総務省)

(5)郵政省編 『続逓信事業史 第6巻 電波』 (財)前島会 1961年

(6)日本放送協会編 『NHK年鑑 '73』 日本放送出版協会 1973年

(7)日本放送協会『放送受信規約』 2024年

1980年代までの受信料については、週刊朝日編『値段史年表』初版 (朝日新聞社 1988年)によった。