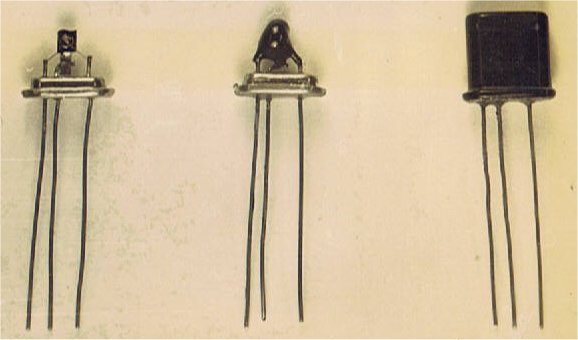

日立中央研究所が試作したアロイ・ジャンクション・トランジスタ (1954年)(4)

|ホーム|お問い合わせ | リンク集 | 図書案内 | 博物館(松本)案内|活動方針|ENGLISH |

トランジスタラジオの発売と普及

(1955-69)

解説

トランジスタ研究の始まり

トランジスタラジオの開発と市販

コラム:隠れた第1号トランジスタラジオ?

トランジスタラジオ用部品の開発

真空管ポータブルからトランジスタへ

トランジスタラジオ輸出の本格化

輸出の急増と貿易摩擦

Cherry model CR-2TS2

2石レフレックス Osaka Electrronics Ind. Co., Ltd. 1960年頃

トランジスタラジオの普及

トランジスタラジオ生産の急増

テレビの普及とラジオ聴取の変化

ラジオ普及の飽和とトランジスタラジオ

真空管ラジオからトランジスタへ

(加筆訂正)

ラジオの低迷と変革

(NEW)

深夜放送とトランジスタラジオ

(加筆訂正)

コラム:「団塊の世代」とベビーブーマー

ラジオの無料開放とAM放送のFM化計画

(NEW)

参考文献

トランジスタラジオ展示室

(別ファイル)

ポータブルトランジスタラジオ展示室

据置型トランジスタラジオ展示室

1948年にアメリカ、ベル研究所のバーディンらによって発明されたトランジスタの情報は直ちに日本に伝わり、専門誌などに紹介された。記事の一例としては、『無線と実験』誌1948年11月号に掲載された日本電気の小林正次工学博士によって解説されたもの(1)が挙げられる。米国の学会誌の記事とベル研の発表から推測した記事とのことだが、内容は詳細で正確である。小林博士は、戦前のNE式写真電送装置の開発で有名だが、所属する日本電気は、トランジスタの基本特許を持つウェスタン・エレクトリックと深い関係がある。このことは偶然だろうか。博士にとって情報収集に有利だったということは推測できる。

この記事の最後には、ベル研が、トランジスタを11本(まだ”石”という言い方はない)、混合と検波にゲルマニュームダイオード(すでに1946年に、シルバニアから1N34が発売されている)を2本、セレン整流器を2個電源に使用したポータブルスーパーラジオを試作発表したとある。25mWの出力でスピーカを鳴らしたという。通説では、低周波でしか使えないという周囲の意見を押し切ってラジオの開発に取り組んだ東京通信工業(東通工)の「英断」がたたえられているが、実際には、発表当時からラジオへの応用の可能性は開発者から示されていたのである。

また、前年の1947年にNHK放送技術研究所で戦前から鉱石検波器の研究を行っていた内田秀男が鉱石に電極を2本立てると増幅作用を持つという実験結果を得たが、周囲の理解が得られず、試作に至る前に、トランジスタ発明のニュースが伝わったという(2)。この逸話を初心者向けの解説書(2)に書いた杉本 哲は、NHK技研の同僚である。

発表の翌年の1949年頃から、電気通信研究所および一部のメーカ(NECと思われる)で、研究が始まった。1951年以降は、NECを皮切りに通産省が研究補助金を交付するようになり、順次神戸工業、東京通信工業、電波技術協会などに交付された(3)。

日立中央研究所が試作したアロイ・ジャンクション・トランジスタ (1954年)(4)

トランジスタの実用化にあたり、メーカ各社は基本特許を持つウェスタン・エレクトリックおよびアロイ・トランジスタの重要特許を持つRCAを代表とする海外の会社と技術提携を行った。1957年当時の契約状況を下表に示す(5)。

| 日本側会社名 | 相手方会社名 | 相手国 | 内容 | ロイヤリティ(%) | 備考 |

| 東京通信工業 | Western Electric R.C.A. |

U.S.A. U.S.A. |

特許契約 | 2% | |

| 神戸工業 東芝 日立 |

Western Electric R.C.A |

U.S.A U.S.A |

特許契約 技術援助 |

2% 3% |

|

| NEC | I.S.E I.T.T. |

U.S.A U.S.A |

特許契約 技術援助 |

4% 0.3% |

ウェスタン特許に関する契約 |

| 三菱電機 | Western Electric | U.S.A | 特許契約 | 2% | |

| 富士電機 | Siemens | W.Germany | 技術援助 | 8% | |

| 松下電子 | Philips | Nederland | 技術援助 | 4% | |

| 八欧電機 | R.C.A | U.S.A | 特許契約 | 1.5% | |

| JRC | Telefunken | W.Germany | 技術援助 | 2% |

この時代の日本の電子工業のレベルは低く、電子工業関連の特許出願の90%は外国企業によるものだったという(3)。この表の大多数は創立当初から外資と技術提携していたか、外資の子会社であり、戦前から真空管などの量産を行ってきた大企業で、戦前からの関係を日本の独立後、技術提携の形で修復したものが多い。このため、契約はトランジスタだけでなく、テレビや真空管など、多くの項目にわたる包括契約となっていることが多い。戦後設立された中小企業である東京通信工業が、単独で特許契約を結び、独力でデバイスの開発に成功したのは特筆に価する。

1954年10月のトランジスタの発表のときに、東通工の井深 大、笠原功一、三田無線の茨木 悟が相談して、トランジスタを真空管の「球」に対して「石」と呼ぶことが決められたという。また、将来の税金対策のためにダイオードは石数に含めないことに決められた(当時、物品税は真空管の数によって異なった)(6)。この時に現代でも使われている呼称が立ち話で決められたのである。

先述の内田の研究を認めなかったNHK放送技術研究所だが、1953年からトランジスタの研究調査に着手し、1954年中には8石トランジスタラジオを試作し、動作させることに成功している(7)。

東京通信工業は1953年頃からトランジスタの開発取り組み、1954年にはウェスタン・エレクトリックと特許契約を結んだ。特許は購入したが技術援助契約は入っていないため、開発はアメリカの工場の視察から得られた情報と、基本的な文献を元にして独力で行われた。(6)

世界初のトランジスタラジオは、アメリカのリージェンシー社のTR-1で、1954年末に発売された。Texas Instruments(TI)社のトランジスタを使用した4石スーパーであった。東京通信工業もラジオを開発していたが、アメリカに先を越されることになった。TR-1は、普通に市販された民生用ラジオではあったが、本来の使用目的は、発熱が制限される核シェルターの備品であった。いわば冷戦の産物だったのである。冷戦下のアメリカの電子産業はコンピュータやロケット制御に代表される軍事技術に注力していた。このTR-1にようにラジオでさえも民間防衛の資材と考えられていた時代であった。したがって、米国企業に安価な民生用ラジオの生産に投資しようとする動きは少なかった。そこに、日本企業が進出する機会があったのである。

(左)世界初のトランジスタラジオRegency TR-1(1954) (右)日本初のトランジスタラジオ SONY TR55(1955年)

(TR-1:戸井田コレクションNo.12302, TR55:長野県岡谷市 牛山様寄贈No.m12084)

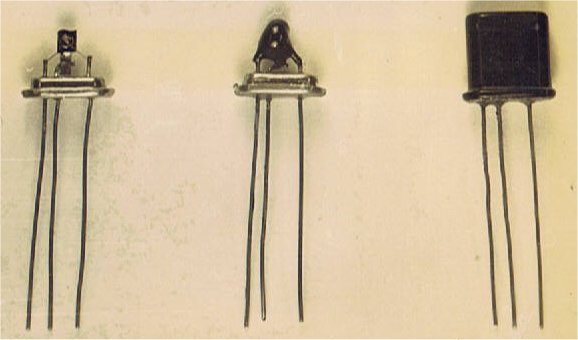

日本初のトランジスタラジオは東京通信工業の製品だったが、当初試作されたいたTR-52型、通称「国連ビル」は、キャビネットの欠陥から発売されなかった。代わって1号機となったSONY TR55が、1955年8月に19,800円で発売された(6)。5石スーパーのTR55は、感度、音量とも不十分で価格は高級ラジオ並みに高かったため、売れなかった。なお、SONYのブランドはこのときから使われるようになった(日本語の表記は「ソニ」であった)。下の広告写真ではキャビネットとツマミの色が異なり、明るい色のようだが、実際に市販されたのは上写真の緑色のものだった(改良されたカラーバリエーションはTR-5として追加された)。

TR55の広告(『無線と実験』1955年10月号)

タバコと本で小ささを強調している

日本初のトランジスタラジオは上記のようにソニーTR55というのが定説となっているが、文献(7)の広告に次に示す広告が出されている。この文献は1955年10月25日に印刷されているので、この機種はTR-55とほぼ同時期に市販されていたことがわかる。

ごく初期のトランジスタラジオの広告(1955年)(7)

THK TGR-21(広告文は誤植)型 さく良商事(株)

このセットの特徴は、きわめて小型で安価なことである。実態はゲルマラジオにトランジスタ1石の低周波増幅を追加したものである。発売されたばかりのソニー製トランジスタが使われているが、本格的なトランジスタラジオと言うにはちょっと無理がある。(上記記述はこちらのサイトの資料を参考にさせていただきました)。このようなゲルマニューム検波トランジスタ増幅のラジオは、キットとして数多く発売された。価格は2千円から3千円台で、安価な5球スーパーのキットが3千5百円くらいからあったのに比べると高価であった。

トランジスタの小型で低消費電力という特長を生かすには、適した小型の部品が必要となった。東通工によるトランジスタラジオの開発に併せて、東光ラジオコイル研究所による小型IFT、ミツミ電機によるポリエチレンフィルムを使ったバリコンを開発し「ポリバリコン」の商品名で1955年3月に発売した。この他村田製作所、昭和無線工業など、この時期にトランジスタラジオ用部品に取り組んで現在は大手部品メーカに成長した企業は多い。

1号機のTR55では不十分だったトランジスタラジオの性能は、続いて1955年末に発売されたされた7石のTR-72(23,900円)により、価格はともかく、とりあえず真空管式ラジオと比較できる性能のものになった(6)。その後も東通工は1956年のTR-6(17,500円)をはじめ、新製品を追加し、ラインナップを拡充していった。

ソニ TR-6型(1956年) (左)と、その広告(右) 朝日新聞 1956年6月12日

部品としてのトランジスタについては、東通工以外のメーカも開発を進め、1955年頃にはまがりなりに量産化のめどが立っていた。また、東通工は、1956年には業界に広くトランジスタを外販する姿勢を明確にした。他社もこれに続き、数量は十分ではなかったが、トランジスタが広く市販されるようになった。

これに併せて1957年には主要ラジオメーカ各社からトランジスタラジオの1号機が発売された。先行したソニーはラインナップを拡充し、同年3月にはポケットタイプのTR-63をはじめ、数種類が発売された。松下は当初ソニー製トランジスタを採用したが、後にフィリップスから技術導入した自社製トランジスタに切り替えた。日立、NECは自社製のトランジスタを採用、トランジスタを自社生産しないメーカは、ソニー、NEC、日立、TENなどのトランジスタを購入してラジオを生産した。

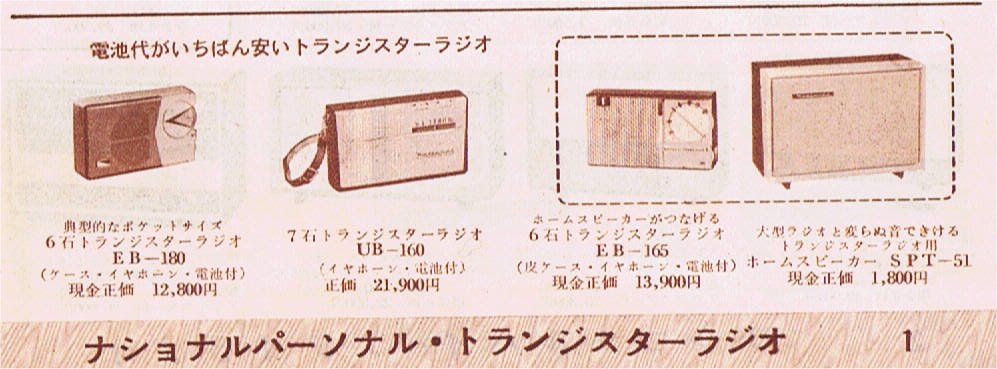

ナショナル全製品カタログNo.31(1957年)より

本体は高価であっても、乾電池のみで半年以上使えるトランジスタラジオの利点はすぐに理解され、1時間数十円の電池代がかかるといわれた真空管式ポータブルは1957年末頃から投売り状態であったという(2)。苦境に陥ったポータブルメーカが製品をトランジスタラジオに転換しようにもトランジスタの供給が少なく、入手できなかった。電子機械工業会の統計(表1)によると、1957年度にはトランジスタラジオの生産量が、真空管式ポータブルラジオを逆転した。トランジスタラジオのシェアは、早くもラジオ生産量全体の約25%に達した。

1957年になるとポータブルラジオ専業メーカの多くが倒産した(15)。真空管ポータブルは、当初トランジスタラジオの感度が低く、高周波特性が十分でないことから、2バンドや5球式の高級機を投入することで対抗したが、トランジスタラジオの性能向上は著しく、1960年度第4四半期には統計上の生産台数が0となり、絶滅した(8)。ちなみに1958年の初め、東京通信工業は社名をソニー(株)に変更している。

トランジスタラジオの輸出は、1956年から中小メーカ(クラウン/旭無線といわれる)の製品から始まった。当初はトランジスタの供給が十分でなかったために、中小企業はアメリカの軍用トランジスタの規格外品を輸入して使用した委託加工から輸出を開始した。日本の低賃金による原価10ドル程度の低価格で実績を挙げたが、規格外部品を使うことによる低品質、ダンピングが問題となった(15)。このため、1956年11月から通信機械工業会が提唱して輸出に当たって自主検査を実施することになった(5)。国産トランジスタが十分に供給されるようになって1958年6月には委託加工によるトランジスタラジオの輸出はなくなった。

1955年に東通工にも大量注文があったが、OEM供給という条件を拒否したため物別れに終わった(5)(6)。東通工製トランジスタラジオの輸出は、1957年に発売されたTR-63、TR-6の対米輸出から本格的に始まった。東通工は自社ブランド路線をとったが、追随した他社は、アメリカのメーカ、商社ブランドでのOEM供給から参入することが多かった。

1950年代は、自社ブランド路線をとったソニーを含めて大半のメーカがアメリカの商社を輸入代理店としてアメリカに輸出していた。中小メーカ製の輸出用トランジスタラジオには、製造社名の記載がないものが多く、輸入代理店契約のない製品はサービス体制が伴わず、日本製品の評判を落としていた。(製造社名の表示の義務付けは1965年1月からである)。

1958年にはトランジスタラジオの輸出比率は60%となり、本格的な輸出商品に育っていった。最大の輸出先はアメリカであった。輸出の急増に伴って輸出用トランジスタラジオの生産に参入する中小企業が増え、1958年にはメーカは約100社となっていた。

国内向けのラジオは大手10社が90%を占めるほど集中していたが、輸出用トランジスタラジオでは90%が従業員100人以下の中小企業だった。このため低価格の粗悪品が横行したため、1958年4月25日から日本機械金属検査協会によって輸出検査法に伴う強制検査が実施された。1958年度の平均不良率は14.5%ときわめて高いもので、日本製品の品質はまだまだ低かった(11)。それでも大手メーカの製品の品質は良く、1950年代末にはソニー製品の偽物が出回るまでになった。

TR-63、TR-610に代表されるポケットラジオはアメリカメーカが製品化することが少なく、人件費が安く、手先が器用な作業者が揃った日本の製品が大半を占めた。このため、ポケットラジオが人気商品となると、アメリカのメーカは日本のメーカのOEM品を大量に販売した。この時代の日本製トランジスタラジオの主力はこの6石ポケットラジオとTOYラジオまたはボーイズラジオと呼ばれる安価な製品であった。これらの安価な製品は買い叩きとダンピング輸出が激しく、次項に述べるように貿易摩擦を引き起こし、また、メーカの収益を悪化させていった。

1950年代後半から60年代前半、乗用車はまだ技術水準が低く、ほぼすべてが内需であったが、トランジスタラジオは1959年には全生産量の90%、700万台ほどが輸出されるようになり、日本の代表的輸出産品に成長した。後述のように国内の家庭用ラジオはすでに世帯当たりで見ると飽和状態であった。高度成長による旺盛な需要があったとはいえ、トランジスタラジオの急成長は輸出による結果といえる。

1963年頃には輸出検査の効果もあって日本製品の評価は高くなっていたが、この頃には日本はすでに低賃金ではなくなっていた。アメリカ製トランジスタラジオも、皮肉なことに安価な日本製部品を使用することで低価格化して競争を挑んできた。加えて香港製の低価格のトランジスタラジオが欧米に大量に輸出されるようになった。1961年には約26万台であった香港製ラジオの輸出は、1964年には400万台に迫る台数に急増していた。当初は大半が日本製部品を使用していたが、1965年以降は現地に進出した日本企業と現地資本の合弁企業による現地生産による部品が使われることが増えた(13)。

また、当時アメリカの統治下にあった沖縄では、ドルが使われていたため、最も日本に近いメリカであった。このことから関税の低い部品を沖縄に送って現地で組み立てれば、アメリカ製品に準ずる取り扱いを受けることができた。このため1960年代には"MADE

IN RYUKYU" のトランジスタラジオが量産されてアメリカに輸出された。

トランジスタラジオの輸出先は北米が圧倒的に多く、アメリカ、カナダ向けで全体の67%であった(1959年)。1958年から59年にかけての輸出の伸びは金額ベースで3.1倍にもなった(13)。1960年には輸出台数が1千万台を超え、アメリカ側が輸入制限を求めてOCDM(民間防衛動員局)に提訴することになった。これは、トランジスタの供給が日本企業に支配されることが国防上問題があるというものだった。これを受けて日本政府は1960年5月にトランジスタラジオの輸出承認をいったん停止し、2ヵ月後に輸出数量の割り当てを伴って承認を再開することで輸出の急増を規制した(11)。

理由に無理があるこの提訴については1962年に退けられることで解決したが、規制は継続された。割り当てに当たっては玩具的な安価なモデルから高級機種への移行を促すために、FM付、オールウェーブ、カーラジオなどの高級品や新たな市場の開拓につながる製品については、一定以上の基準を満たす機種について規制対象外とする措置がとられた。規制対象外の認定を受けるには、特別検査が必要であった。(12) この措置により1962年以降FM付きラジオの生産が伸びていくのである(15)。検査は、(財)日本機械金属検査協会(略称JMI、現日本品質保証機構:JQA)が実施した。

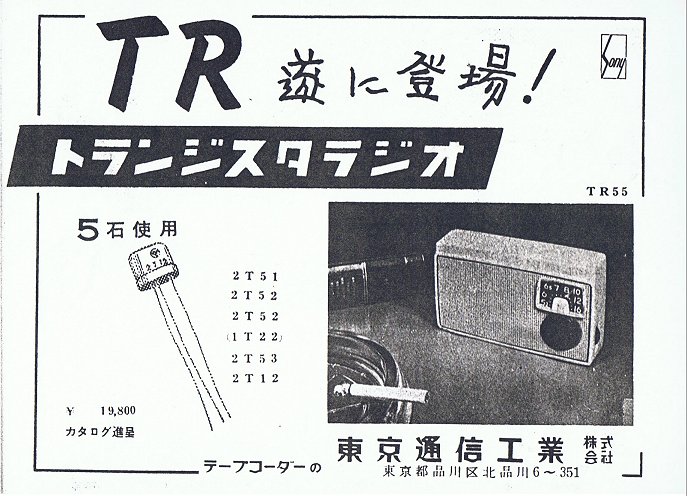

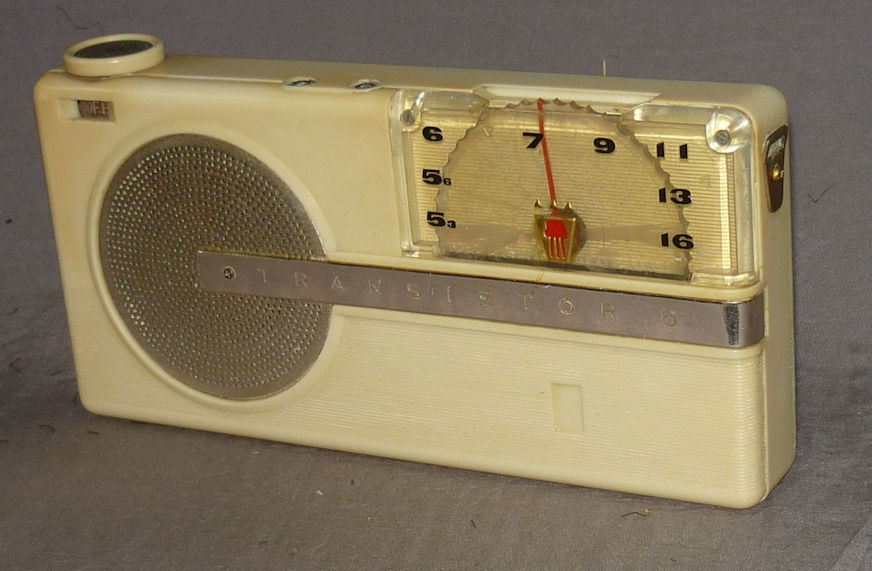

また、本格的なトランジスタラジオは3石以上とされ、1-2石のラジオには、玩具や子供向け商品であることを示す"Toy Radio"

または"Boy's Radio" の表示とトランジスタの数を表示することが輸出承認の条件とされた(12)。1960年には日本TOYラジオ工業組合が設立され、TOYラジオの輸出数量規制枠や輸出価格の維持が図られた。しかし、通商政策による高級ラジオへの転換奨励や、経済状況の悪化によって、TOYラジオ専業メーカの多くが倒産し、中小零細企業によるTOYラジオは1960年代前半にはほとんどなくなってしまった(15)。日本製BOY'S

RADIOの一例を次に示す。

Cherry model CR-2TS2 2石レフレックス Osaka Electrronics Ind. Co., Ltd. (大阪電子工業?) 1960年頃

2-trs. DC9V (MV06 or W06P/Eveready E177/RCA VS809)

中小メーカ製の2石レフレックスラジオ。未使用の状態で国内から発見された。現在では使われなくなった小型の積層乾電池を使用する。背面に”BOY'S RADIO"のラベルがあることから、輸出承認制度が始まってからの製品と思われる。梱包箱が残っていたためメーカを特定できたが、多くの日本製輸出用ラジオの例に漏れず、本体にはメーカ名の表示がない。アイボリー色のバリエーションも確認されている。

(所蔵No.12123)

1960年代後半には中堅以上の企業による輸出が大半を占めるようになった。日本製品の品質は向上し、1968年には輸出貿易管理例による承認制度の対象品目から除外された。アメリカ市場では1960年に輸入品の割合が国産品を逆転し、1969年には輸入比率が94%となち、その68%は日本製品だった。アメリカでは1970年代には国内のラジオ生産がほとんどなくなった。日本でも1970年代以降はラジオ産業は徐々に縮小に向かい、アメリカ同様1980年代なかばには最盛期に対して半減し、1995年頃には輸入が国内生産を上回った。2005年以降ラジオの国内生産はほとんどなくなった。(17)

(表1)に1956年から60年までの生産統計を示す。1957年にはポータブルラジオでトランジスタ式が真空管式を上回り、'58年には真空管式ラジオ全体の約2倍のトランジスタラジオが生産された。1959年には真空管式約200万台に対してトランジスタ式920万台と圧倒的にトランジスタ式が多くなっている。

1960年には生産台数が1,000万台を突破した。

ソニーは急成長し、ラジオのシェアで、長期間御三家として君臨した松下、八欧、早川の間に割って入り、1959年にはトップの松下(16%)に次ぐ2位(12%)の地位を、トランジスタラジオだけで獲得した。

| 種別 | 真空管式 | 真空管式 | トランジスタ |

| 年度 | 家庭用 | 携帯用 | |

| 1956 | 1,968,583 | 1,330,460 | 不明 |

| 1957 | 1,897,339 | 733,029 | 940,669 |

| 1958 | 1,904,634 | 233,015 | 3,888,745 |

| 1959 | 1,950,103 | 99,694 | 9,180,441 |

| 1960 | 1,862,423 | 32,182 | 10,712,863 |

(表1)ラジオの生産統計(電子機械工業会)

1958年はテレビの普及が急速に進み、保有台数が100万台を越えた年でもある。テレビの受信契約は1958年度末で100万を突破し、1959年度末には250万を、1961年度には1000万を超え、世帯普及率50%に迫る急激な普及を見せた(9)。これに対してラジオの新規加入数は1959年度から減少に転じ、聴取廃止が急増した。

このため、NHKは、1962年度から従来のテレビとラジオを別に契約する形から、受信契約をテレビを含む全放送に対する契約(甲:月額330円)とラジオのみの契約(乙:月額50円)の2種類に変更し、ラジオの料金はテレビ受信料に含まれることになった(9)。

家庭の娯楽の中心はテレビに移り、ラジオはゴールデンアワーの主役から降りることになった。ラジオ局は生き残りをかけて、個人向けの、時間帯ごとに聴取者を絞った番組に編成を変えていった(後述)。まったくの偶然だが、テレビの急速な普及に歩調を合わせるようにトランジスタラジオが急成長したことが、ラジオ放送を救ったのである。

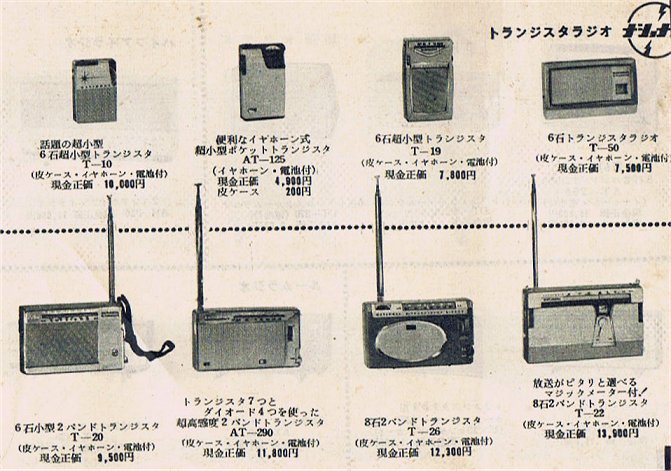

1960年代に入ると真空管ラジオとトランジスタラジオの機種が逆転するメーカが増えていく。また、新製品の広告はトランジスタラジオ中心となり、真空管ラジオの広告は見られなくなっていく。トランジスタラジオの価格は真空管式ラジオより割高であったが、1957年に各社から1号機が発売された頃は6石で1万7千円ほどの価格だったのが、1960年には6石で7千円ほど、十分な性能の8石2バンドのモデルでも1万3千円前後に低下していた。量産効果によってわずか3年で半額にコストダウンされたのである。

ナショナル電化製品カタログNo.50 (1960.1.5)

1956年にはラジオの世帯普及率は70%に達しており(7)、飽和状態であった。表1を見ると、1950年代後半を通じて据置型真空管式ラジオの生産量はほとんど変化していない。1958年のNHKによる受信施設調査によると、1世帯で2台以上のラジオを使用している世帯は9.2%であったという。5球スーパーを各部屋に設置するというのはあまり合理的とはいえない。一般家庭では、居間、台所、勉強部屋へと、自由に持ち運んで家族それぞれが好きな時間に好きな場所で聞くことができるトランジスタラジオは非常に便利であった。

真空管ラジオは据え置き型が普通だったために、携帯型のラジオをあえて「ポータブルラジオ」と呼んだが、1960年代に入ると、トランジスタラジオが普及し、ポータブルであることが当たり前となったために、あえてポータブルラジオとは呼ばれなくなった。「トランジスタラジオ」は、小型のポータブルラジオの代名詞となった。転じて「トランジスターグラマー」などの流行語も生まれた。代わりに、従来は普通であった据え置き型のラジオを「ルームラジオ」「ホームラジオ」などと呼ぶようになった。真空管ラジオのデザインのままでトランジスタ化された据え置き型ラジオも現れた。現在でも店舗などの一部の需要のために「ホームラジオ」がカタログに載せられている。

1968年度から、テレビカラー契約の新設に伴い、ラジオのみの聴取契約が廃止された。こうしてラジオ受信は実質的に無料開放された。同じ年に、FM放送の全国本放送開始が決定された。これは、郵政省の放送再編計画に従ったものだった(14)。本来はAM放送の混信対策のためにNHKの大電力広域放送以外をFMに移行する計画であったが、民放局の多くが反対し当初の計画通りには行かず、FM、AMとも共存することになった。1969年にはNHKが全国でFMの本放送を開始した。この年にはFM付ラジオの生産台数がAMラジオの生産を超えている(15)。

当時の放送再編計画によれば、テレビは10年後に全面的にUHFに移行することが計画された(全国UHF化)。これは移動体通信など(携帯電話ではない)の急増がこの頃から予想されたためにVHF帯を空けるるためである。実際には石油ショックなどの影響で実現せず、2011年の地上デジタル放送の開始まで40年の歳月が必要であった。

別項にまとめたように、大半のメーカでは1964年頃には真空管式ルームラジオの生産を終えている。1960年代後半以降は、大型の据置型ラジオは少なくなり、小型のトランジスタラジオが主流となった。しかし、ユーザーの実態としては、1963年のNHKによる受信施設調査によると、真空管式の据置型ラジオが全国平均で67%と、まだ多数を占めていることがわかる。(13)

1964年頃になるとテレビの普及に伴ってラジオの聴取者はNHK、民放とも激減した。1965年、テレビには存在したがラジオにはなかった民放ラジオ局のネットワークが形成された。東京放送(TBS) をキー局とするJRN(30社)と、ニッポン放送、文化放送をキー局とするNRN(31社)である。テレビ同様、制作費の分担や報道の強化が主な目的だったが、これにより、都市部のキー局の番組が全国に供給されることで全国的な流行となった。

ニッポン放送は、1964年に「オーディエンス・セグメンテーション」を打ち出し、聴取者を性別、年代、職業などで細分化してそれぞれの聴取者層に向けた番組編成を実施した。この結果、同社は1965年以降この編成の変更に伴って業績を改善した。

日本民間放送連盟は1965年に民放連ラジオ強化委員会を設置し、各種の調査や情報共有を行った。その中で、このニッポン放送の取り組みが注目された。同社の業績改善を見て他の民放各局も編成を変更するようになり、新たな聴取者、スポンサーを獲得した。従来のラジオの編成は、現在のテレビのような総合編成で、ゴールデンタイムにドラマ、歌番組、クイズなどの様々な番組を並べ、あらゆる聴取者層にアピールするものだった。これが聴取者別編成になると、昼は主婦向け、シーズンになると夜は毎日ナイター中継というような、現在でも見られる形の編成となった。ラジオは、それまでの家族で楽しむものからパーソナルなメディアになったのである。

この新しい編成では夜から深夜にかけては若者向けの時間とされ、若者向けの深夜放送が本格化した。いわゆる「団塊の世代」が学生となる1960年代後半には個人用のラジオを持ち、受験勉強などの合間に(しながら?)ラジオを聴くようになる。こうして「深夜放送」というジャンルが新しく育っていった。1956年のラジオの世帯普及率は高かったが、人口当たりの普及率はまだ15%程度であった。高度成長に伴う所得の増加にしたがって、パーソナルなメディアとなったトランジスタラジオが普及する余地は非常に高かったのである。

日本のAMラジオにおける深夜放送は、1952年に始まったラジオ東京(現TBS)の「イングリッシュ・アワー」がその起源とされる。この番組は進駐軍向けであったという。1960年代後半になると、若者向け深夜番組がスタートし、成功を収めた。東京キー局で言えば、「パックインミュージック」(1967年、TBS)、「オールナイトニッポン」(1967年、ニッポン放送)、「セイ!ヤング」(1969年、文化放送)があげられる。地方局ではこれらの番組をネットすることが多かったが、独自の深夜番組を制作する局も現れた。 FM局では、まだ実験放送だったFM東海の「JET

STREAM」(1967年)が人気を博し、その後も長寿番組となった。

深夜放送の成功の理由として、60年代後半に人口が突出している「団塊の世代」が、成人を迎える時期となり、深夜の受験勉強の友としてラジオを聴くようになったことが挙げられる。

1947年から49年生まれまでの世代を指し、作家、堺屋太一(当時は通産省勤務)が70年代前半に命名し、1976年に同氏が発表した小説のタイトルで一般に広まった語である。アメリカでも同様の世代が存在し、「Baby Boomer」と呼ばれる。

経済力が高かったアメリカではポータブルラジオの流行が、彼らがティーンエージャーだった1950年代後半から始まっている。この世代の存在は、日本のトランジスタラジオの顧客として重要な役割を果たした。アメリカのベビーブーマーとトランジスタラジオ、音楽文化との関係については文献(16)にくわしい。

ラジオが真空管からトランジスタに移行し、各自の個室で聴けるようにならなければ深夜放送は成り立たなかったであろう。メーカ各社は、大きな人口を抱える若者をターゲットにさまざまなトランジスタラジオを発売した。代表的なものとして)、ナショナル・パナソニック「ワールド・ボーイ」(1967年発売)、東芝「サウンドナナハン」(1970年頃発売)が挙げられる。これらは、音質のよい中型のキャビネットに、男性好みのメカニカルなデザインと多くの機能が詰め込まれた企画になっている。

ワールド・ボーイの広告では「若人専用ラジオ」と謳われ、数多く追加されたバリエーションモデルには「カスタム」「SS」「2000 GX」など、若者の関心が高かった自動車のグレードを思わせる愛称が付けられた。ソニーのソリッドステートイレブンシリーズも人気があったモデルだが、同社は先進的で上品なデザインと高いブランド・イメージによる高めの価格(たとえ定価は同じでも実売価格が高かった)で独自の地位にあり、カタログなどでもあまり声高に「若者向け」を謳っていない。

FM付のモデルには、ペアとなるステレオアダプタが用意され、テープレコーダとの組み合わせで簡単なオーディオセットとすることができた。これらの「若者向け」高機能ラジオは、1970年代前半まで作られ、ラジカセやBCLラジオなどの商品に引き継がれた。

1970年代には「団塊の世代」の若者たちは社会人となり、本格的なオーディオセットやカラーテレビが彼らの関心の的となる。ラジオは、1960年代後半から実用化されたIC技術の発展により、1970年代後半にはナショナル「ペッパー」シリーズのような高性能で薄型の小型ラジオが実用化され、1980年代にはカードラジオにまで小型化された。薄型の小型ラジオが再び「団塊の世代」のサラリーマン達に愛用されることで小型の通勤用ラジオが商品ラインナップの主流となっていくのである。

日本は、ちょうどベビーブーマー/団塊の世代の成長に合わせて、彼らが幼い時代にはブリキのおもちゃや衣類、ティーンエージャーの時代にはトランジスタラジオ、社会人になることには自動車やカラーテレビ、社会的に高い地位を占めるような年代になる頃にはレクサスなどの高級車や大型テレビと、偶然にももっとも人口の多い世代の成長と、日本の産業の成長が一致して、ともに成長することができたのである。日本の高度経済成長には、このような環境が支えた一面があったと思われる。

1968年度から、テレビカラー契約の新設に伴い、ラジオのみの聴取契約が廃止された。こうしてラジオ受信は実質的に無料開放された。同じ年に、FM放送の全国本放送開始が決定された。これは、郵政省の放送再編計画に従ったものだった(14)。本来はAM放送の混信対策のためにNHKの大電力広域放送以外をFMに移行する計画であったが、民放局の多くが反対し当初の計画通りには行かず、FM、AMとも共存することになった。1969年にはNHKが全国でFMの本放送を開始した。この年にはFM付ラジオの生産台数がAMラジオの生産を超えている(15)。

当時の放送再編計画によれば、テレビは10年後に全面的にUHFに移行することが計画された(全国UHF化)。これは移動体通信など(携帯電話ではない)の急増がこの頃から予想されたためにVHF帯を空けるるためである。実際には石油ショックなどの影響で実現せず、2011年の地上デジタル放送の開始まで40年の歳月が必要であった。

(1)小林正次 「TRANSISTORとは何か」 『無線と実験』 昭和23年年11月号 (誠文堂新光社 1948年)

(2)杉本 哲『初歩のトランジスターラジオの研究』 (山海堂 1958年)

(3)通産省重工業局編 『日本の電子産業』 (日刊工業新聞社 1957年)

(4)伴野正美 「トランジスタについて」 『日立中央研究所研究報告』 第1174号 (日立製作所 日立中央研究所 1955年)

(5)『テレビラジオ年鑑』 1957年版 (テレビラジオ新聞社 1957年)

(6)ソニー創立50年記念誌『GENRYU源流』 ソニー(株)広報センター 1996年)

(7)日本放送協会編 『NHK年鑑』 1956年版 (日本放送出版協会 1955年)

(8)日本放送協会編 『NHK年鑑』 1962年版No.1 (日本放送出版協会 1961年)

(9)日本放送協会編 『NHK年鑑』 1962年版No.2 (日本放送出版協会 1962年)

(10)安田順一 『トランジスタ回路』 (電波技術社)

(11)『電子工業年鑑』 1959年版 (電波新聞社)

(12)『電子工業年鑑』 1962年版 (電波新聞社)

(12)『電子工業年鑑』 1963年版 (電波新聞社)

(13)『電子工業年鑑』 1964年版 (電波新聞社)

(14)日本放送協会編 『NHK年鑑』 1969年版 (日本放送出版協会 1969年)

(15)中島祐喜 「トランジスタラジオ輸出の展開」 『経営論集』 No.79 (大阪大学大学院経済学研究科 2008年)

(16)高橋雄造 「ロックンロールとトランジスタ・ラジオ」 『メディア史研究』 Vol.20 (メディア史研究会 2006年)

(17)「家電淘汰」 『週間ダイヤモンド』 「家電淘汰」 2011年11月12日号 (ダイヤモンド社 2011年)

(18)難波功士 「若者論」論 『関西学院大学社会学部紀要』 (関西学院大学社会学部 2004年)