ゆるんだ裏板を外した状態、実際にはこのような形にはならない。左がバンドスイッチ、右がTickerである。

|ホーム|お問い合わせ | リンク集 | 図書案内 | 博物館(松本)案内|活動方針|ENGLISH |

無線からラジオへ

-1914-24-

無線通信のはじまり

アマチュア無線のはじまり

放送のはじまり

世界初のラジオ受信機

アマチュア無線からラジオ受信へ

アマチュアの受信機から家庭用ラジオへ

参考文献

1895年、イタリアのアマチュア発明家、マルコーニが手作りの無線機で無線通信の実用化に成功した。無線通信の良いところは、自宅に無線機とアンテナを用意すれば、有線の電信電話のように大きなインフラを用意する必要がなく、大きな組織や巨額の費用をかけずに開発に取り組めるというメリットがある。一アマチュアであったマルコーニが成功できた理由のひとつだろう。この頃、既に有線での電気通信は実用化され、大西洋ケーブルによる大陸間の通信を含め、ネットワークができていた。このため、大陸にある母国のイタリアではその価値を理解されず、マルコーニの成果は海洋国家で海外に多くの植民地を持っていたイギリスで評価され、彼はイギリスに移って特許を取り、起業して無線電信の世界で大成功した。

このエピソードは、無線通信の本来の目的が移動体通信であることを示している。

日本の無線通信研究、国産化の歴史は古い。ヘルツによる電波発生の実験(1886年)の3年後の1889年には東京帝国大学で長岡半太郎が火花放電の公開実験を行っている。マルコーニによる無線通信の実用化(1897年)直後から電気試験所による実用化のための研究が始まり、1899年から無線機の国産化が始まった。実用化された36式無線機は1904年の日本海海戦で大きな成果を挙げた。(6)第1次世界大戦後、1914(大正4)年、軍用だけでなく船舶で無線機が多く使用されるようになった事態に対応して無線電信法および私設無線電信規則が制定された。この時代は、欧米の技術開発を確実にキャッチアップしていたといえる。

無線電信は世界各国で主に船舶無線として使われ始め、船客向けの電報も活用されるようになった。1912年にはタイタニック号の事故の際、世界初のSOSが打たれて注目された。1910年代前半には真空管はまだなく、火花式送信機とコヒーラなど様々な方式の検波器を使う受信機を使用する、モールス信号による電信が主流であった。

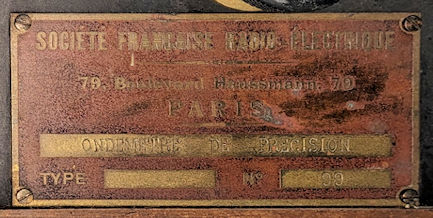

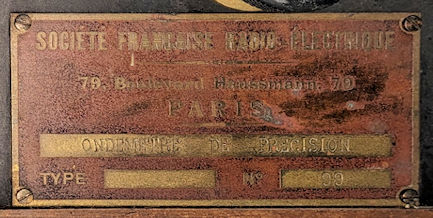

波長計兼用5バンド長波受信機 SFR Serie 6 1916年頃 Société Française Radio-Électrique

ゆるんだ裏板を外した状態、実際にはこのような形にはならない。左がバンドスイッチ、右がTickerである。

DC4V, 検波器外付け、800-24000m (12-379kc)

フランス製の精密波長計兼用の無線電信用受信機。DETECTUER端子に検波器としてコヒーラ等をつなげば受信機となり、代わりに電流計を接続すれば精密なダイヤルを活用した波長計となる。受話器を接続して音声で聞くこともできるが、有線の電信機と同様、サウンダ(Ticker)を鳴らして受信するのが基本のようである。自局の送信機の波長を調整する測定器と受信機を兼用する機器である。当時は波長8,000-20,000m(15-37.5kHz)を長波、1,000-8,000m(37.5-300kHz)を中波、1,000m(300kHz)以下を短波と呼んでいた。当時の言い方でいえば、この機種は長波から短波までを5バンドでカバーするオールウェーブ受信機である。波長が長いためコイルの巻き数は非常に多い。分厚い真鍮の金具も相まって、大きさの割に重い。

(所蔵No. 11A364)

20世紀に入ってから、プロの研究者やメーカの技術者だけでなく、多くのアマチュアが無線通信に取り組んだ。1914年にはアメリカでアマチュア無線家の団体ARRL(The American Radio Relay League) が設立された。1910年代のアマチュア無線は、真空管が発明されたばかりで、大半は火花式送信機と鉱石検波機による受信機でモールスによる電信を行うものだった。部品はメーカから市販されていたが、手作りされることや中古部品の流用もよく行われていた。

1917年から19年までの第1次大戦中、アメリカのアマチュア無線は禁止され、戦後1919年に改めて許可された。第1次大戦の兵役で無線の技術を身に着けた若者が多く帰還したこともあって、戦後、アマチュア無線局が激増した。

当時のアメリカのアマチュア無線機器を紹介する。

火花式アマチュア無線用送信機 1916年頃 製作者不明 アメリカ

1910年代のアマチュアが製作した小型の送信機。中央にインダクションコイル、右奥にスパークギャップ、その手前に電鍵、左側が同調回路で手前の木箱がコンデンサ、奥がコイルである。

(委託No. S31001) 柴山 勉コレクション

スライドチューナ式鉱石受信機(復元) (U.S.A. unknown mfr. 1915年頃)

ラジオ放送開始以前の長波で無線通信を行っていた時代のアマチュア用鉱石受信機を復元したもの。Kolby's Telegraph School の銘板のある1913年のスライドチューナと、1914年頃のマードック製バリコンを主要部品とし、同時代のPerikon typeと呼ばれる鉱石と鉱石を直接接触させるタイプの探り式鉱石検波器を組み合わせた。付属部品として避雷スイッチとマードック製のフォーンコンデンサを取り付けた。レシーバには当時の米国製TRIMM社のものを組み合わせた。

このようなスライド型チューナは、1910年代前半に可変インダクタンスとして広く使われたが、接触不良が多く、ルーズカップラに置き換えられた。スライド型チューナは、ラジオ放送が始まってから、低コストなことから安価なチューナとして復活した。

(委託No. S11108) (柴山 勉コレクション)

日本でも無線に興味を持つアマチュアたちが1920(大正9)年頃から、無線に実験に取り組みはじめた(6)。ラジオ放送はまだなく、官営無線局の信号を受信するのみであったが、受信にも許可が必要であった時代なので、ごく一部の許可を受けたものを除き、大半の受信施設は不法無線局であった。輸入品を中心とした市販の部品は極めて高価で、多くのアマチュアは部品を自作した。戦前にアマチュア無線局JXAX(後のJ3CB、JA1HAM)を開局した草間寛吉氏が製作したと伝えられる単球受信機を紹介する

ウルトラオーディオン単球受信機 伝 草間寛吉製作 1920(大正9)年頃

ごく初期の真空管(De Forest社の商品名からオーディオんバルブと呼ばれた。日本では真空管ではなく、真空球と呼んだ)を使用した受信機。ウルトラオーディオン回路(4)は長波が主流だったころによく使われた回路で、プレート回路をグリッド側に接続することで再生作用を得ている。パネルの中央の大型のホルダにチューブラー型オーディオンを装着し、上下のターミナルにリード線を接続して使う。この時代は部品が極めて高価だったために、真空管以外のほぼすべての部品を自作している。通常、樹脂で作られるバリコンの絶縁板に木材が使われ、パネルやキャビネットはもちろん、ツマミも木材で手作りされている。ツマミの文字盤や目盛りは手書きである。

(所蔵No.11A361)

チューブラー型オーディオン・バルブの例 (AudioTron, Cunningham, U.S.A. 1917年頃)

本機の真空管は失われていたため、参考に同時代のアメリカ製の真空管の写真を掲げた。カニングハムは、後に一流の真空管メーカになるが、この時代は自社の存在を隠して"Licenced by De Forest" を詐称する新興メーカに過ぎなかった(5)。

(所蔵No.72001)

1910年代前半、アメリカのアマチュア無線人口はそれなりに多かった。アマチュアの中には、第1次大戦前から音楽をかけたり相手方を特定せずにおしゃべりをする、後の「放送」のようなことを始める者が現れた(1)。当時のハムは、先述のように火花式の電信が主流で、まだ登場したての高価な真空管を使った送信機で「電話」の交信をしようとしても、相手がたくさんいたとは思えない。必然的に勝手にしゃべるようになった、ということではないだろうか。第1次大戦後には「放送」という形態そのものはそれほど新規でも珍しいものではなくなっていた。

このように放送らしき送信を行ったものは多く存在したが、企業が設立して定時のプログラムを送った「放送局」としては、ウェスチングハウス社が1920年、ピッツバーグに設立したKDKA局が世界初といわれる。KDKAはウェスチングハウス社のエンジニアであったフランク・コンラッドが1916年に開局したアマチュア局8XKがその起源である。1917年から19年まで、第1次大戦中、アメリカのアマチュア無線は禁止されたが、8XK局は、ウェスチングハウス社が海軍向けの自社製無線機の試験用に特別に交信が許可された。

無線電信の世界でRCAに大きく水をあけられていたウェスチングハウス社は、第1次大戦後に軍需が失われたこともあって、新たなビジネスを求めていた。同社のトップは放送に興味を持ち、コンラッドが自宅で設立して人気を呼んでいたアマチュア局8XKに目を付けた。アマチュア無線は戦後1919年に改めて許可された。第1次大戦の兵役で無線の技術を身に着けた若者が多く帰還したこともあって、戦後、アマチュア無線局が激増した。彼らは、コンラッドをはじめとするアマチュアたちが趣味で行っていた「放送」の最初のリスナーとなった。このような「放送」は、ラジオの受信を趣味とする者たちだけでなく、広く大衆にも人気が広がっていき、一般向けに簡単な鉱石ラジオを市販する業者も現れた。

同社はみずから放送局KDKAを設立して定時番組を放送することで熱心なリスナーをつかみ、自社の受信機を販売することを考え、コンラッドの受信機を参考にして市販のラジオ受信機を設計、販売した。これが次に紹介するモデルである。

Westinghouse Model RC 3球再生式受信機 Westinghouse Electric & Manufacturing Co. U.S.A. 1922年 $130

TUBES: 3- UV-200/UV-201/UV-201-A/WD-12 (RCA Radiotron)

アメリカで世界最初に設立された放送局、KDKAの母体であるウェスチングハウス社が放送開始時に1921年末に発売した初期のラジオ受信機。独立した製品として販売されていたRA型チューナと当時の最新技術であった再生検波を採用したDA型検波増幅器を1つのケースに収めたもの。この機種は"for Short-Wave"となっているが、受信周波数帯は180-700m(428-1700kHz)で、現代の中波帯に相当する。当時は波長8,000-20,000m(15-37.5kHz)を長波、1,000-8,000m(37.5-300kHz)を中波、1,000m(300kHz)以下を短波と呼んでいて、現代とは異なる。

本機は1922年製の後期型だが、1923年に販売元がRCAに移行したために蓋の裏にRCAのライセンス・ラベルが貼ってある(下段写真右)。本来の銘板には"Licensed for amateur and experimental use only"となっているのに対し、後から追加された銘板には"Licensed for amateur, experimental and entertainment use and only extent indicated in attached notice"と記載されている。放送が開始されたことで"entertainment"などの新たな用途が現れたためと思われる。

(所蔵No.11806)

ウェスチングハウスがラジオを発売するにあたって、RCAの特許を使用する必要があった。また、RCAにとっても重要なラジオの特許であるアームストロングの再生検波の特許はウェスチングハウスが所有していた。このため、RCAはライバル関係であったGEとウェスチングハウス両社の製品を販売するようになった。

この時代のラジオは、チューナー(同調回路)と、検波器に分かれた構成が多い。電源を含めて真空管が高価で、検波器を予算に合わせて選んだからである。

放送が始まったころは受信するだけでも容易ではなく、技術が必要だった。送信して交信を楽しむアマチュア無線家に対して、放送を受信することだけを趣味とする者が現れ、ハムと区別するためにBCLと呼ばれた。BCLは、50年以上後に日本で別の意味に使われるが、実は古い言葉なのである。

最新のハイテクであったラジオに関する特許争いはし烈なものであったが、マルコーニをはじめとするアマチュアが無線通信の発展に貢献したことから、アマチュアの実験には特許料の支払いが免除されていた。このため多くのメーカから部品やキットが市販されていた。市販の部品やキットを使ってラジオを作ることは難しくなく、自身が放送局を運営して自社製のラジオを売ろうというウェスチングハウスのビジネスモデルは成り立たなかった。このため、ウェスチングハウスはラジオの販売以外の収入としてKDKA局自身が広告収入を得る必要があった。ここでKDKAには問題が生じた。コンラッドの手持ちのレコードだけではかける音楽のネタが尽きてしまったのである。そこでHamilton

Music Store というレコード店から、放送でかけるレコードを自分の店で売っていることをアナウンスすることと引き換えにレコードの提供を受けることになった(1)。こうして商業放送が始まったのである。この後、アメリカの放送は広告収入で運営する民間放送のみという特異な形態をとるのである。

ここから、ウェスチングハウス以外のラジオも見てみよう。

Grebe CR-8型 単球再生式受信機 A.H. Grebe & Co., Inc. 1921年

TUBES: UV-201, 150-1000m (300k-2Mc)

すべてバリオカプラで構成されたGrebe社の初期の受信機。微調整のツマミが横向きになっているところに、後のGrebeの特徴的なデザインの芽が現れている。まだ市販のスピーカはほとんどなく、レシーバで聞くだけなので高価な真空管は1本だけである(専用アンプRORKも用意されていた)。この受信機の受信周波数帯域は後の中波帯よりバンドが少し広い。広告(3)には"Short Wave Receiver"とある。この時代はまだ長波がメインであったために、現代の中波のことを短波、短波のことを超短波と呼んでいる。当時の資料を見る際に注意が必要な点である。ツマミの裏にはアルミ板があり、広告には "Aliminum shields eliminate troublesome change of frequency when receiving C.W." とあり、主な目的がラジオ放送の受信というよりアマチュア無線交信の受信を目的とした「通信型受信機」であったことがわかる。

(所蔵No.11A313)

単球再生式受信機 手製 1922年頃 アメリカ製

TUBES: UV-201,

上記のGrebeのラジオと似た構成のアマチュアが手作りした受信機。初期のアマチュアは、1枚の板の上に部品を並べて実験した。当初は雑貨屋でパン生地をこねる板を買ってきたことから、このような板をブレッドボード(日本でいうまな板)と呼ぶ。このような構造は1930年代以降金属シャーシが普及して使われなくなるが、現在でも実験用の基板のことをブレッドボードを呼ぶ。

(所蔵No.11A076)

初期の高級受信機の代表的なものが、ニュートロダインである。この方式は、3極管の電極間容量Cp-gを補償するために小容量のコンデンサ(ニュートロドン)を使用することで多段の高周波増幅を可能にした回路で、アメリカのハゼルチンが特許を取り、ラジオの感度を向上させるために広く使われた。次に紹介するフリード・アイズマン社のNR-5は、ハゼルチン自身が1923年のProceedings of the Radio Club of America Vol.2 に投降した論文に写真が掲載されている、ニュートロダイン受信機のオリジナルといえるものである。後に5極管が広く使用されるようになってニュートロダイン方式は使われなくなったが、補償コンデンサを使う回路はトランジスタの発振防止用に現代のLSIの内部にも使用されている。

Freed-Eisemann NR-5型 ニュートロダイン5球受信機 (1923年 U.S.A.) $150

Freed-Eisemann FE-50型 ホーンスピーカ Freed-Eisemann Radio Corp. (1924年頃)

この内部写真は、キットで供給されたモデルのものだが、基本的なレイアウトは同じ

TUBES: UV-201A X5

このフリードアイズマン社のNR-5型は初期のニュートロダイン受信機の代表的なもので3極管UV-201を5本使用し、高周波2段、グリッド検波、低周波2段の構成である。補償コンデンサ(ニュートロドン)は真空管のばらつきに対応するために可変式となっている。シンプルなケースにエボナイトのパネルを付けただけで、ねじもむき出しのままという通信機的なデザインである。ウッドホーンを備えたユニークなスピーカはラジオが家庭で広く使われるようになった翌1924年から発売された。NR-5は翌年にNR-6にマイナーチェンジされる。デザインはほとんど同じだが、パネルに装飾文字で社名ロゴが入るようになった。

(所蔵No.11422/10044)

TOP

1920年にラジオ放送が始まっても、すぐに全国に放送局ができたわけではない。最初のリスナーの多くはアマチュア無線家や、無線の受信を趣味とする者だった。したがって、ここまで紹介してきたように、1920年代前半のラジオは、通信型受信機的な製品だった。それでも1923年になるとホーンスピーカが発売され、家庭でラジオ放送を楽しむための受信機というコンセプトの製品が現れ始めた。まだ通信型受信機を手直しした程度のものが多かったため使いにくく、高価だったが、少しずつラジオの性格が変わっていった。

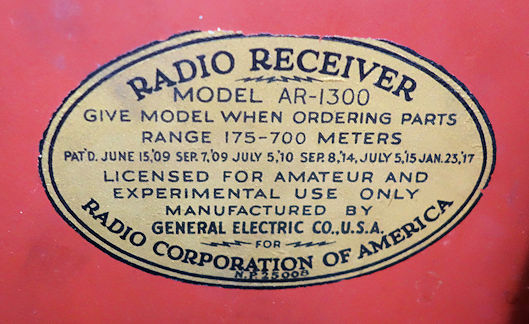

Radiola V-A型 AR-885-A 鉱石検波/再生検波3球受信機 RCA manufactured by G.E. 1922-23年 $132.50 (without Tubes)

ラジオ部(左)と検波増幅部(右)のラベル

TUBES: UV-200 UV-201 UV-201, Crystal Detector, A: DC6V, B: DC40V, C: DC14V, 175-700m(428-1713kc)

RCAが最初期に発売した放送用ラジオの一つ。GEがRCA向けに製造したもの。元々黒色のパネルで別々に発売されていた探り式鉱石ラジオAR-1300と3球検波増幅器AA-1400を木製の台に置いて天板をかぶせて1台の製品としたもの。木製台に合わせて金属ケースをマホガニー風の木目印刷としている。鉱石ラジオ単独で使うか、探り式鉱石の接触を外してチューナとして、ソフトバルブUV-200による再生検波とUV-201による2段増幅器に接続してスピーカを使用する。検波器が2つあるという不思議な構成である。

放送が始まったばかりのラジオらしく、通信機のデザインを色濃く残している。黒いパネルを備えたオリジナルのAR-1300、AA-1400の広告は家庭用ラジオというよりアマチュア無線用受信機のような文章である(2)。通信機そのものを木目印刷と木製台で家庭用に仕立て直したものである。ラジオ放送の受信が、BCLのような趣味から家庭の娯楽になったばかりの時代の製品である。

急速に技術が進歩した時代だけあって、ラジオラVは、真空管をWD-12、UV-201A/UV-199(アダプタ使用)と組み合わせを変え、発売当初、球なしで$132.00だった価格は1923年末には真空管とスピーカ(Westinghause Type FH)込みで$142.50に値下げされた。この頃、改良型のV-A (AR-885-A)に移行する(紹介しているのはA型である)が、まさに「通信機が家庭に入った」スタイルの、このラジオセットは1924年春にはカタログから落とされた。(2)

(所蔵No.11A304)

RCA Model FH Loud Speaker RCA Manufactured by Westinghiuse (1923-25) $36.50

RCAは、レシーバ式のものか、ホーンスピーカを自蔵したラジオを多くラインナップしていたが、1923年モデルから、スピーカを持たないセットを多く発売するようになり、スピーカが必要になった。このFH型スピーカは、RCAブランドで最初に発売されたホーンスピーカである。口径が約35㎝ある大型スピーカである。

実際の製造はウェスチングハウス社で行われたが、複雑な構造が災いして生産性が低く、製品の供給にも問題があった。このため、GEが生産した一回り小型のUZ-1320型が用意され、同じ価格で併売されるようになった。UZ-1320型は1924年9月に改良型の低価格モデルUZ-1325型にモデルチェンジされたが、FH型は大型の上位モデルとして1925年2月まで販売が継続された。このため、多くの種類のRadiola受信機と組み合わせて使用された。

(所蔵No. 10067)

1920年代には、業務無線の世界では鉱石検波器は過去のものになっていたが、真空管は家庭用には高価だった。このため、ラジオ放送が始まると簡便で安価なラジオとして鉱石受信機が復活した。最初のラジオ受信機を発売したウェスチングハウスも、普及型として鉱石式受信機を追加した。

Westinghouse Aeriola Jr.(Type RE) 探り式鉱石受信機 Westinghouse Electric & Manufacturing Company (U.S.A. 1921-22) $25

アメリカで放送開始直後にウェスチングハウスが発売した探り式鉱石受信機。バリコンはなく、2つのコイルの角度を変えて選局するバリオメータを採用している。この機種はベストセラーとなった。1922年にブランドがRCAのRadiolaに統一され、Radiola Juniorとなった。日本ではNECがN.E.式L-C型ラジオ受信機として国産化した。ラジオが簡単な分、説明書の通り巨大なアンテナとしっかりしたアースが必要だった。

(所蔵No.11720)

RCA Radiola II AR-800 2球再生式ポータブル受信機 RCA manufactured by G.E. 1923年 $97.50

TUBES: UV-199 X2, B: DC45V (2-22.5V dry cell)

RCA の初期のポータブル受信機。開発されたばかりの省電力真空管UV-199を2本使用する。専用の乾電池を電源とし、レシーバを駆動する。レシーバは蓋の裏に収納できる。ここでは純正といえるブランデスのレシーバを取り付けている。乾電池を外部に追加してB電圧を90Vにすれば、ホーンスピーカを駆動することができた。このため、専用のアンプは開発されたものの市販されなかった(2)。

(所蔵No. 11A308)

RCA Model UZ-1320 ホーン・スピーカ RCA manufactured by G.E. 1923年 $36.50

この時代、生産能力を持たなかったRCAには、G.E.とウェスチングハウスが競って新製品を供給していた。このモデルはウェスチングハウスのFH型に対抗してG.E. が開発したモデルである。顧客はどちらのモデルも同価格で選ぶことができた。UZ-1320型は1924年9月に改良型の低価格モデルUZ-1325型にモデルチェンジされた

(所蔵No.10133)

1923年に入ると全米に多くの放送局が設立され、後の3大ネットワークにつながる放送局のネットワークが作られるまでになった(1)。1924年以降、当時の好景気から巨額の資金が前途有望とみられたラジオ業界に投資され、多くのメーカが巨大な工場を建ててラジオの大量生産が始まった。工場は自動車のフォードシステムを応用したコンベアラインを使ったもので、1モデル10万台を超えるような生産が行われた。1920年代を通じてアメリカのラジオ生産は年100万台ずつ増加する急成長ぶりだった。ラジオメーカの株式は「ラジオ株」と呼ばれてもてはやされた。最近の「ドットコムバブル」と似た構図である。

ラジオは、無線マニアが受信機やアンテナを設置して楽しむものから、家庭で一般市民が楽しむメディアになった。ブレッドボードスタイルの、マニア好みのラジオの最後の名機といえるのがアットウォーターケント社のModel

10である。

Atwater Kent Model 10A No.4550 高周波2段5球受信機 Atwater Kent Manufacturing Co. 1924年 $104

TUBES: 5- UV-201-A

Atwater Kent社は、ラジオの各ステージを円形のユニット化したパーツを販売していた。アマチュアはユニットを買って板に並べて配線するだけでラジオを組み立てることができた。このModel 10は、自社で完成品のラジオとして組み立てて販売したもので、回路規模によっていくつかの種類がある。この機種は、日本でラジオ放送が始まる前に製造されなくなったため、日本には正式に輸入されていない。

(所蔵No.11076) 柴山 勉コレクション

本来、組み立て用のパーツとして発売していたものを完成品としたのは、放送が開始されてラジオの需要が増えたからである。実験を目的とするアマチュアであれば、ブレッドボードに部品を並べただけのラジオが使いやすいが、ラジオが家庭に入って専門知識のない女性や子供が扱うようになると、部品がむき出しのラジオでは取り扱いが難しく、危険ですらある。特に、部屋をきれいに保たねばならない家庭の主婦には不評だった。このため、同社は、このラジオの内容をスマートなケースに収めたModel20を発売した。

Atwater Kent Model 20 高周波2段5球受信機 Atwater Kent Manufacturing Co. (1924-26) $100

TUBES: 5- UV-201-A

Atwater Kent 社が、通称「ブレッドボード」、Model 10 と同じ回路をシンプルなマホガニー製ケースに収めた20型を発売した。ブレッドボードも継続販売されたが、これ以降同社の主流はシンプルかつコンパクトなケース入りセットとなった。

真空管は、UV-201の電流を1/4にした201-Aを採用し、高周波2段増幅、低周波2段の5球である。3極管しかない時代、ラジオの感度を上げるには高周波増幅の段数を増やすしかなかった。高周波の多段増幅を安定にする方法に、ハゼルチンのニュートロダイン法がある。アットウォーターケントは、この特許を避けるために、補償コンデンサを使うニュートロダインに対して、各段のグリッドに直列抵抗を入れる方法をとっている。

(所蔵No.11887)

ブレッドボードでは、ユニット製品として外販していたために必要だったケースやカバーを省略し、板までも省略してすべての部品をパネルに取り付けて簡素な構造にしてキャビネットに収めたのが

Model 20 である。回路は同じだが、ケースを追加してもコストダウンに成功した。シンプルなデザインで比較的安価だったModel 20は、当時ベストセラーになった。メカがむき出しのマニア好みのデザインからインテリアにマッチしたデザインが要求される家庭用品に変貌していった代表例といえる。

当時は大成功したが、Model 20の平凡で特徴のないデザインは現在のアンティークラジオ市場では不人気である。回路は同じでありながら、メカニカルな美しさと個性があるブレッドボードのほうがはるかに人気があり、現在の取引価格も高価である。

1925年には日本でもラジオ放送が始まった。これ以降、アメリカのラジオ業界では多くのメーカから多彩な製品が市場に大量に供給されるようになる。この時代の製品については下記のファイルを参照。

関連のラジオ展示室

(別ファイル)

鉱石受信機展示室

レシーバ展示室

外国製電池式真空管受信機展示室

日本製電池式真空管受信機展示室

初期のスピーカ展示室

1)American Broadcasting, Lawrence W. Lichty and Malachi C. Topping, Hastings

House, Publishers, Inc. 1975,

2)Alan Douglas, "Radiola The Golden Age of RCA 1919-1929" (Sonoran Publishing(U.S.A.) 2007) Amazon.co.jpで購入する

3)Alan Douglas, "Radio Manufacturers of 1920's" Vol.1-3, (Vestal

Press (U.S.A.) 1991

Amazon.co.jpで購入する(Vol.1) Amazon.co.jpで購入する(Vol.2) Amazon.co.jpで購入する(Vol.3)

4)Sidney Gernsback, "Radio Encycropedia 1927", reprinted by Vintage Radio, 1974 Amazon.co.jp で購入する

5)John W. Stokes, "70 Years of Radio Tubes and Valbes", The Vestal Press Ltd. 1982 Amazon.co.jp で購入する

6)日本アマチュア無線連盟 『アマチュア無線のあゆみ -日本アマチュア無線連盟50年史-』第2版 CQ出版 1983年 Amazon.co.jp で購入する