東京放送局放送聴取申込募集 1925年2月 社団法人東京放送局 (個人蔵)

|ホーム|お問い合わせ | リンク集 | 図書案内 | 博物館(松本)案内|活動方針|ENGLISH |

放送のはじまりと初期のラジオ

-鉱石と電池式受信機の時代-

1925-28

放送開始へ

放送の開始

(加筆訂正)

放送開始初期の番組編成

3局合同、日本放送協会の成立

型式証明受信機

型式証明が形骸化したのちのラジオ業界の変容

-大企業から中小企業中心へ-

鉱石ラジオ:庶民のラジオ

全国鉱石化

真空管式ラジオ:富裕層向けのラジオ

真空管式ラジオの低価格化と普及

参考(物価の目安)

参考文献

ラジオ展示室

(別ファイル)

ラジオ展示室(鉱石受信機)

レシーバ展示室

型式証明受信機及び付属品

外国製電池式真空管受信機展示室

日本製電池式真空管受信機展示室

初期のスピーカ展示室

1920年、アメリカ、ピッツバーグのKDKA局の放送開始からラジオ放送の歴史は始まった(詳しくはこちら)。日本でも無線の研究が流行し、アマチュア研究家や新聞社などによる放送の実験が盛んに行われた。これらのうち、アマチュアや学校が設立したものはは実験局として許可され、新聞社などが設立したものは知識普及用施設として許可されたたもので、いずれも送受信を備える施設であった。

公衆通信の電波を目的外に使用することは禁止されていたので、実験のための受信機のみの施設は許可されなかったが、無線に関する研究書、雑誌も数多く発刊され、一般の関心も高く、受信機の自作に取り組むアマチュアも多かった。前述の理由から許可は下りず、すべて不法無線局扱いであった。

1922(大正11)年春、米国出張から帰国した通信局電話課長、今井田清徳によって北米の放送事情が報告され、日本の放送制度の検討が始まった。放送事業者は新聞社などの出資による民営とされたが、アメリカのような商業放送ではなく、ドイツや英国のような聴取料による経営とされた。当初は聴取料のみによる経営は困難と考えられ、英国のように機器製造販売業者も出資者として放送事業に参画し、放送事業者が出資企業の製品に便宜を与えて機器の販売、貸付を行う案であった。

欧州の放送制度を視察した稲田工務課長の報告により、受信機は聴取波長の厳格な制限のために、電気試験所による型式試験により型式証明を受けたものに限るとされた。放送用私設無線電話規則制定のために1923年度初めころに作られた、「放送無線電話に関する調査概要」(10)によれば、「BBCマーク」制度の対象を自国製品だけに限った英国とは異なり、型式試験において輸入品と国産品を平等に扱い、アマチュアの自作受信機も禁止すべきでないとしている。

1922年5月以降民間からの放送事業の出願が続出した(10)。逓信省では電話拡張実施及び改良調査委員会において、放送無線電話の開始に向けて検討が進められた。1923(大正12)年8月30日、「放送用私設無線電話に関する議案」が委員会にて異議なく可決された。しかし、翌々日の9月1日、関東大震災が発生した。逓信省の庁舎は焼失し、放送無線電話関連の書類も焼失したが、職員が持ち帰っていた書類が残ったことで、その後の実施に向けての混乱を最小限にできた。しかし、逓信当局では壊滅した有線の電信電話の復旧に注力することになり、当初は放送の検討は後回しになっていた(10)。

しかし、関東大震災の情報途絶による流言飛語の氾濫により、放送があれは混乱を抑止できたのではないかとのの世論が盛んになったことで、放送の実施を加速することになった。逓信省は制度の整備を進め、大臣の決裁を受けて1923年12月20日に、逓信省令第98号により「放送用私設無線電話規則」が制定、公布された(10)。

次に、義務とされた型式証明制度について見てみよう。

放送用私設無線電話規則の制定後、1924(大正13)年には放送施設出願が全国64件にも達したが、政府の方針により、公益法人に限ることとなり、東京、大阪、名古屋の三大都市に放送局設立が許可されることになった。東京放送局は一度、株式会社として設立されたが、改めて社団法人として設立された。1924年11月29日に東京放送局(JOAK)、翌年1月10日に名古屋放送局(JOCK)、同年2月28日に大阪放送局(JOBK)が創立された(いずれも社団法人)。

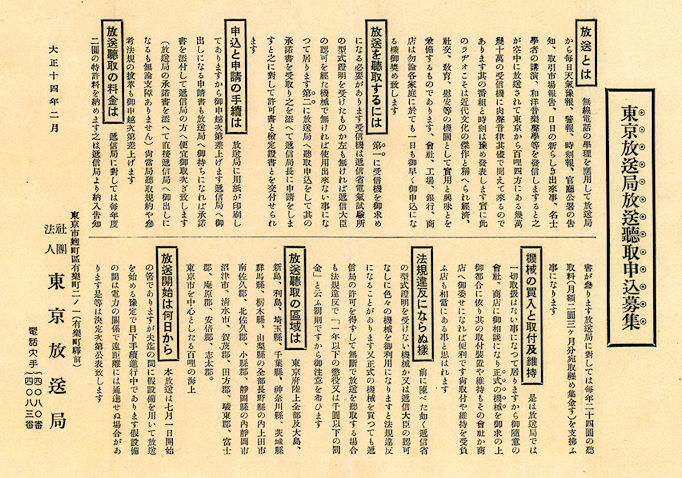

東京放送局は1925(大正14)年3月1日からの放送開始を目指し、愛宕山の放送局の完成を待たずに、東京、芝浦の東京高等工芸学校の図書館の建物を借り、隣接する逓信省電気試験所跡地に残っていたアンテナ用の電柱を使って仮放送用の施設を整備することになった。仮放送の申請は1月22日に出されたが、工芸学校の承諾を得たのは2月17日だった。このようにバタバタした準備期間の中、施設の完成を待たずに2月16日から聴取者の募集が始まった。

東京放送局放送聴取申込募集 1925年2月 社団法人東京放送局 (個人蔵)

この募集要項には、当初の規則通り、受信機は型式証明品または逓信大臣の認可を受けたものであることが記載されている。BBCとは異なり、放送局が受信機のあっせん販売をすることはしないことになっていた。また、聴取料は計画通り月額2円とされているが、2月26日の許可の付帯条項として、仮放送中の聴取料金は半額の1円とすることが指示された。また、本書から愛宕山に移っての本放送は7月1日を予定していたことがわかる。

東京放送局は東京、芝浦に仮放送所を設置し、3月からの放送開始を目指して、このように聴取者の募集まで始めてしまったが、設備の不備により落成検査に通らず、1925(大正14)年3月1日、試験放送として電波の送信がはじまった。試験放送の聴取料は無料とされた。そして1925年3月22日、仮放送という名目ではあったが正式に放送が開始され、日本のラジオ放送の歴史が始まった。出力はわずか220Wであった。この3月22日が「放送記念日」となっている。このときの受信契約者はわずか5,455にすぎなかった。

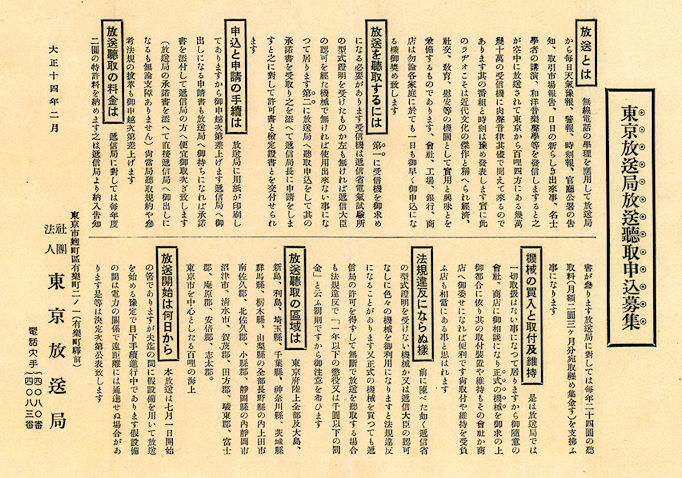

3月に入って試験放送が始まってからも聴取者募集は続けられたが、3月の日付がある上記の文書には、本文は同じだが、型式証明受信機に限る規制の緩和と、仮放送中の聴取料が1円になった変更点が、余白に赤で追加されている。

東京放送局放送聴取申込募集(部分) 1925年3月 社団法人東京放送局 (個人蔵)

「近日放送が始まります」との記述から、試験放送中のものであることがわかる。

同年6月1日からに大阪が仮放送(500W)を開始、7月12日には東京放送局が愛宕山に移り本放送を開始、7月15日に名古屋が本放送(1kW)を開始した。名古屋のみが仮放送を経ずに本建築の施設で放送を開始した。都市部のみのサービスエリアであったが、本格的にラジオ放送が始まったのである。アメリカでの放送開始から遅れることわずか5年であった。聴取契約者は、時代が昭和となった1926年には39万に激増した。聴取者が順調に伸び、元々月額2円は高すぎるという意見が強かった聴取料は、本放送に移行しても月額1円のまま据え置かれた。

開局当初の愛宕山、東京放送局(JOAK) (絵葉書より)

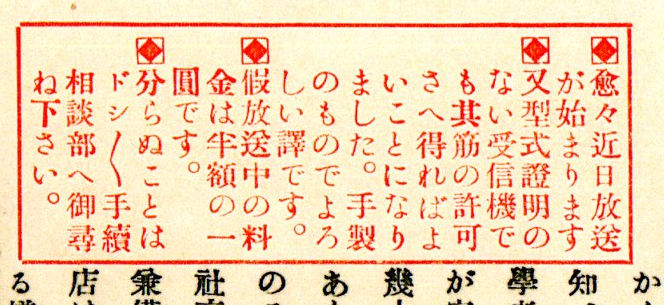

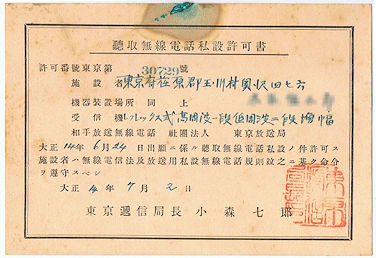

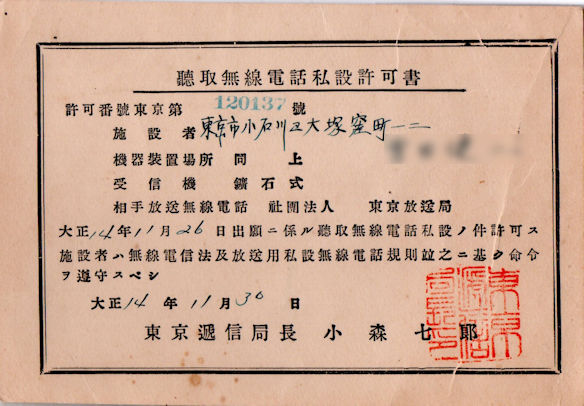

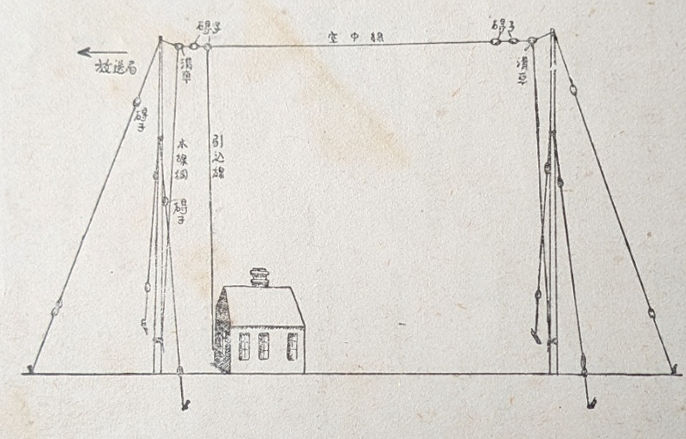

ラジオは、無線電信法に定める「私設無線電話」の一つとして、逓信省の許可を受ける必要があった。私設といっても、本来は個人用という意味ではなく、官営や軍用ではない民間の無線局ということで、船舶無線用の無線局が対象であった。このため、許可申請の書式は本格的な無線局用のものが適用されたため、鉱石ラジオ1つを設置するにはばかばかしいほど大げさで、「工事設計」や「空中線の形式」などを記載し、図面を添付する必要があった。以下に、ごく初期の許可書を示すを示す。

大正期の私設許可書 (東京逓信局 1925年7月)

受信機の形式が具体的に記載されている

これは放送開始直後の1925(大正14)年7月に、東京府荏原郡玉川村奥沢(現東京都世田谷区奥沢)の聴取者に対する許可書である。この初期の許可書に特徴的なのは、受信機の型式が明記されていることと、「相手放送無線電話」として、東京放送局が指定されていることである。これは、放送用私設無線電話規則第16条に 「聴取無線電話の装置は相手放送無線電話に付定められしたる所と異なる電波長に変更することを得ず」 となっていたことによる。逓信当局はラジオに対しても「無線局」として「無線機の型式」と「通信の相手方」を限定した厳格な許可を与える方針だったことがわかる。実際には地域に放送局が一つで、当時主流の鉱石ラジオでは地元の局しか受信できないので大きな問題はないが、当初はラジオのダイヤルを動かすことは禁止され、受信機に封印を施すことまで考えられていたのである。

この非現実的な規則(第16条)は、放送が始まる前の1925年2月26日の逓信省令第11号で削除されたが、申請書、許可書の書式は上記の例のようにすぐに変わらなかった。

ラジオの本質が逓信当局にも理解されたのか、煩雑でラジオの実情を無視したこのような申請の方式は簡略化された(大正14年12月15日告示第1907号 聴取無線電話私設願書様式に関する件)。型式証明を受けたラジオに対しては添付書類の省略が認められ、申請書の記載内容も大幅に省略された。許可書の記載も次に示すように変更された。

大正期の私設許可書 (東京逓信局 1925年11月) (個人蔵)

11月末の許可書では、項目はそのままだが、受信機の記載が簡略化され、「鉱石式」と印刷されている。

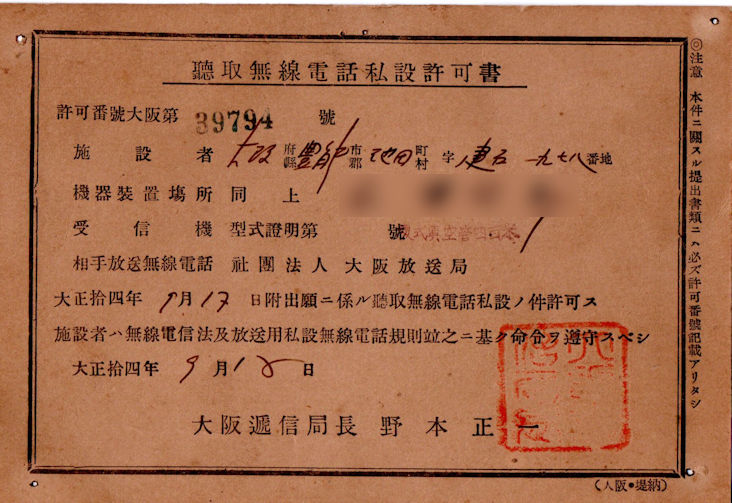

大正期の私設許可書 (大阪逓信局 1925年9月) (個人蔵)

受信機欄に「型式証明第 号」と印刷されているが、番号の記入はなく、4月の規則改正後の「複式真空管四百米」と捺印されている

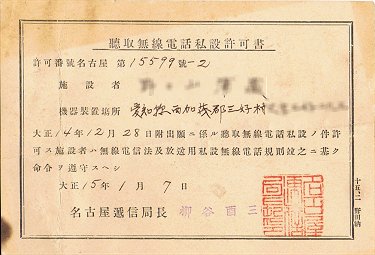

大正期の私設許可書 (名古屋逓信局 1926年1月)

「相手放送無線電話」と、受信機の形式が省略されている。

(社)東京放送局の本放送開始から約4ヶ月後の東京市小石川区大塚(現東京都豊島区大塚)から出願された施設願に対する許可書と、(社)大阪放送局開局から間もない時期の許可書、および(社)名古屋放送局開局から約半年後に、愛知県西加茂郡三好村(現愛知県みよし市)から出願された私設願に対する許可書。1926年に入ると、「相手放送無線電話」の指定と、ラジオの形式の記述がなくなっている。許可書上でもダイヤルを動かすことが認められたのである。

東京がすでに10万を超えた頃に、大阪では4万程度、名古屋は聴取者数の伸びが悪く、1926年に入っても15,000を超えたばかりであった。東京とは一桁違うことがわかる。

聴取者数10万突破を記念して作られた駅鈴 (1925年)

東京放送局の聴取者は順調に増加した。これは(社)東京放送局が聴取者数10万突破を記念して製作し、関係者に贈られた金属製の鈴。奈良時代の初期郵便制度で使用された「駅鈴」をモチーフとし、片面にJOAKの文字、もう一方に当時使用されていたダブルボタン型マイクが描かれている。

ここで大正15年の3局の番組表を紹介する。これはラジオの広告に掲載されていたものである。

ラジオ放送時間表 1926(大正15)年5月 米国ラヂオ商会広告(部分)

大正末期の東京、名古屋、大阪3局の平日の番組表である。これを見て特徴的なのは、朝9時から午後4時までの市場が開いている時間は昼休み以外の大半の時間を株式市況や商品相場で占められていることである。特に大阪はその傾向が強い。まるで現代の経済情報専門局のラジオ日経のようである。日曜祝日は娯楽番組や講演などで占められるが、平日の番組は現代の目で見るとかなり特異である。このような番組編成は、ラジオが地方の金融関係者や商工業者にとって非常に有用な情報源となることを示している。地元に放送局のなかった地方の富裕層がこぞって高級ラジオを備えたのは、娯楽のためというよりも、初期の携帯電話やコンピュータ回線と同じ、IT投資であったと思われる。

また、20分の時間枠に対して放送時間が5分などと非常に短く、休止時間がかなりあることも特徴的である。時間を売るアメリカの民間放送と違って日本の放送時間はゆとりのある編成であった。適当に伸び縮みしたり、ずれこんだりするのが当たり前だったという。びっしりと埋まって時間通りに進行するようになったのは、アメリカ流が導入された戦後からである(ゼロ・アワー放送)。

年鑑等に掲載されている放送時間の統計では、ニュース、娯楽、教養がきれいにバランスしているようなグラフが掲載されている。このようなデータを見ていると、この番組表のような偏った編成は想像がつかないが、休日も含めた放送時間で集計すればバランスしているたことになるのだろう(演芸や音楽放送が5分ということは考えられないので)。

このような平日の昼間を経済市況で埋めた編成は、1929(昭和4)年度まで続けられている。経済市況は、必要とするリスナーには貴重な情報だったが、決してその絶対数は多くなかったと考えられる。放送協会東海支部の岩崎命吉は、『調査月報』の論文(8)で、

経済市況の放送は必要なしと言ふにあらざれ共、其の利用者の全聴取者数に比して、極めて少数なるに反し、これが放送に可成り大なる努力と、時間とを拂われ居る現状は、大いに反省する必要があると思考される。

1926(大正15)年8月20日、各放送局の反対の声はあったが政府の方針により東京、大阪、名古屋の3放送局は1つの社団法人に再編されることになり、日本放送協会が成立した。各放送局は東京を本部とする関東、関西、東海の支部に再編され、それぞれ中央放送局とされた。大阪放送局の本放送開始は1926年12月1日であるので、合同されてからの本放送ということになる。3つの放送局が独立して活動していたのは1年半余りの短い期間であった。(2) 合同後の日本放送協会の役員は逓信省の天下りが多くを占めた。組織が民営であることに変わりはなかったが、その運営には国の意向が強く反映されることになった。

放送開始前の1923(大正12)年12月20日に公布された「放送用私設無線電話規則」により、ラジオ受信機は電気試験所が実施する型式試験に適合したものとされた。これは放送の受信機が軍用などの無線に妨害を与え、また傍受することがないように受信波長を管理し、受信機の質を一定以上に保つことを目的とされた。主な要求事項は

「受信波長帯が200-250m、350-400mに限られ、電波の再放射のないもの」

「受信波長を変更できないよう主要部分を封印すること」

であった。試験を受け、合格すると「型式証明」が与えられ、合格番号と型式証明印(下記)を表示することができた。型式証明は受信機本体だけでなく、真空管などの部品や、スピーカなどの付属品にも要求された。日本独自の波長切替を要求するため、輸入品のラジオセットが型式証明を取った例はないが、スピーカやレシーバについては多くの輸入品が型式証明を受けている。

形式証明印

型式証明受信機は、波長切替が必要で、電波の再放射が無い接続が要求されたことから再生検波が認められず、感度が悪い上に高価なものになった。波長切り替えがあった理由は、300mバンド(1MHz)

に、公衆無線通信(船舶電報)が割り当てられていたからである。放送用私設無線電話に与えられた聴取許可では、指定された放送局以外の電波を受信することが禁止されていたから、目的外のバンドを受信できない規格となっていたのである。

しかし、1922年に開催予定のまま延期が続いていた第3回国際無線電信会議の議題に上っていた新たな周波数の割り当て案では、中波帯に無線放送が割り当てられ、中波の真ん中に居座る形になった公衆無線通信は、長波帯に移る事が提案されていた(13) 。

放送の開始を目前にして、1925(大正14)年に入ると、放送に関する規則の改正が頻繁に実施された。東京放送局から電波が出る直前には、国際会議の動向を先取りする形で、必要がなくなることがほぼ決まっていた2波長の義務付けは緩和され、仮放送開始直後の4月には撤廃された。また、再生検波の禁止も緩和され、型式証明でない受信機も聴取許可を得られるようになった。

自作の受信機でも電気試験所の試験を受けて型式証明を受けることは可能だったが、技術基準が厳しく、検査料が高額だったため、自作品が型式証明を受けることはなかった。型式証明品の生産は少なく、普及品で200円、中級品で350円、高級品で500円程度と、極めて高額であった。優秀な輸入品のほうが低価格であることも多く、実際にはこの規則に合致しない多くの輸入品や手作りのラジオが使われていた。

型式証明は1924年から25年にかけて64種類のラジオ、部品、付属品に与えられたが、放送が始まるころには義務ではなくなり、意味を失っていた。

型式証明受信機についてくわしくはこちら。

型式証明が形骸化したのちのラジオ業界の変容

-大企業から中小企業中心へ-

型式証明受信機を多く製造したのは安中、芝浦といった通信機メーカと、有線の通信機器を手掛けていた日本電気。沖電気およびGEのライセンスを受けていた東京電気と芝浦製作所などであった。型式証明制度は煩雑であったが、もともと官の仕様に基づいて製品を製作し、検査を受けて納品してきたこれらのメーカにとって問題はなかった。しかし、これらのメーカは少量生産の機器に対して原価の積み上げで価格をつける世界に生きていたためコスト競争力がなく、型式証明制度という独自の規制が有名無実となり、輸入品の価格低下と、新規参入してきた民間の中小企業の低価格品の板挟みになって価格競争力を失い、放送開始後数年でラジオセットの生産から撤退した。

このことは、近年の携帯電話機やパソコンなどで、いわゆる電々御三家(NEC、沖電気、富士通:新興の富士通を除いて型式証明受信機のメーカでもある)を中心とする通信機メーカが、独自の規格に守られているうちは高価格の独自規格の製品で高いシェアを維持するが、世界基準の低価格品が入ってくると短期間で駆逐されてしまう「ガラパゴス現象」とよく似ている。日本の通信機市場の体質は100年前から変わっていないようだ。ただ、この時代には現代の中国製品のような安価な輸入品は存在しなかったので、通信機メーカの敵は国内の町工場であった。ラジオメーカというベンチャーを立ち上げた者の中に、先進国だったアメリカ市場を見ている者が複数確認されていることも興味深い。「タイムマシン経営」は、この頃も有効だったのである。

こうした町工場でラジオに挑戦した例として早川徳次の早川金属工業研究所(現シャープ)が挙げられる。関東大震災でシャープペンシルの事業を失い、大阪で再起を図る際に、大阪放送局の開始を知って鉱石ラジオの製造に取り組んだのである。早川は初期にラジオに挑戦して成功した中小メーカの代表例といえるだろう。

初期のラジオ界には、多くの中小企業が進出した。大半は中小企業というより個人商店や町工場であった。現代的な電機メーカは、企画、設計から製造、販売まで一貫した機能を持つのが普通だが、この頃は製造を請け負う製造元と企画(場合によって設計も)を担う総代理店(または卸元)、小売りや地方への卸売りを担う販売代理店の三社が協業することが多かった。この時代にラジオに目を付けて創業したものには貿易実務などを通してアメリカ市場を見たものが多い。

これから詳述する田辺商店の田辺綾夫や、三田無線の茨木 悟などである。いずれも資力があり、アメリカでラジオ部品やセットのサンプルを入手し、その模造と輸入販売からスタートした。ここで、代表例として大正期から昭和初期を代表するコンドルブランドで知られる田邊商店の歴史を見てみよう(7)。

田邊綾夫は日本ベニヤの専務であったが、ちょうどアメリカで放送が始まった1920年にシカゴでラジオに触れ、関心を持った。関東大震災で日本ベニヤの工場が焼失し、田邊はラジオ商、田邊商店を個人商店として創業、製造部門として坂本 新の出資を得て坂本製作所を設立した。ブランドはラジオは「コンドル」、トランスには「テストラン」とした。コンドルラジオは早い時期に大手と並んで型式証明を取得し、エリミネータ初期には放送協会の懸賞募集に当選するなど、高い技術力で知られるが、技術面は坂本製作所常務の原 愛次郎が支えていた。同社のマークが"T.H.S."であるのは、田邊、原、坂本のイニシャルを並べたものと思われる。田邊と坂本は(株)坂本製作所としてメーカになるが、1934年に経営不振により日本電気の傘下に入り、日本通信工業の一部となる。

田邊商店では、坂本の製品だけでなく、舶来品や国産他社製品の販売も行っていた。これはデリカの三田無線、サンダーの富久商会など、他の総販売元も同様であった。独自のブランドを持ち、その総代理店であっても、実際にはラジオ部品や製品の卸問屋でもあった。現代でいえば衣料品業界の製造小売(SPA)に近い。昭和初期に、部品よりもラジオセットの販売が主流になってくると、旧来の卸元+製造工場から、製造販売を一貫して行う「セットメーカ」になるものと、「問屋」に特化して、自社ブランドはOEMでまかなうようになるものとに分かれていく。田邊商店や七欧無線電気商会はメーカになった代表例、富久商会や廣瀬商会は問屋になった代表例である。

この頃の日本のラジオは7割がレシーバーで聴く鉱石ラジオだった。電源が不要な簡単なラジオだが、電波のエネルギーを検波器で検出するだけで増幅ができないので感度が低い。スピーカを鳴らすことはほぼ不可能で、ヘッドホン(レシーバといった)を鳴らすのがせいぜいである。)放送開始初期は、これでも25-40円もする高価なものだったが、手作りすればもっと安かった。庶民にとってはこれが限界であった。ラジオは簡単だが、その分アンテナとアースの整備は必須である。

標準アンテナの例(高さ10m、水平長12m) 『無線と実験』第6巻第1号(1926.11)より

家の屋根に対するアンテナの高さは少し大げさである

次に、鉱石ラジオを聴いている様子を示す。

ラジオのある風景(1)

鉱石ラジオを聴く少女 (撮影:金田増一 1926(大正15)年頃)

東京郊外の中流サラリーマンの家庭で撮影された写真。初期の探り式鉱石ラジオが使われている。メーカなどは不明だが、大型の高級なセットである。鉱石ラジオといえどもこの時代は高価で、サラリーマンにはこれが限界であっただろう。被写体の人物の年齢から、放送開始直後のものということが判明している貴重な写真である。この写真はもちろん演出されたものだが、ラジオは配線されており、実際に受信しているところと思われる。

三局が合同してできた日本放送協会は、逓信省の指示を受けて、ラジオ普及のために全国鉱石化として、日本全国で鉱石受信機で受信できる環境を作るために、中央放送局のパワーアップと地方局の開設を推進した。放送協会は各地で電界強度を測定し、感度地図を作製した。次に示すのは地方局がなく、東京が関東甲信越をカバーしていたころの各地の必要な感度を示した地図。「全国鉱石化」を目指して埼玉県新郷の10kW大出力放送が始まったころのもの。

東京中央放送局感度略図 (1928年頃 絵葉書より)

この関東地方の地図では「鑛」は鉱石、数字は真空管式の高周波増幅の段数を示す。いちおう関東平野では鉱石受信機が使えることになっている。電波が強いように見えるが、これは高さ10m、水平12mの標準アンテナを使用する前提である(アンテナについては前項の図参照)。

エリミネータ受信機が普及し始めた1929(昭和4)年頃には、真空管式と鉱石式のシェアは逆転したが、まだ新規加入者の2割程度が鉱石式だった。放送局のパワーアップによって、電波が強い地域では鉱石受信機に能率の良いホーンスピーカを接続して使うことがよく行われた(9)。

スピーカーを鳴らせる真空管式ラジオはセット自体が高価であった。比較的安価なものでも150-250円、舶来の高級品だと1000円近い、小さな家が建つようなものまであった。また、セットが高価なだけでなく、電源としてA,B,C3種類の電池を必要とした。特にフィラメントを点灯するA電池に鉛蓄電池を使用する場合は充電の手間もかかり、一般大衆が使用できるものではなかった。日本には主にアメリカの技術と製品が導入された。真空管は当初三極管UV-201が使われた。後にフィラメント電流を半減させた201-Aや省電力型の199が使われるようになって、A電池を鉛蓄電池から乾電池にすることができた。このため、1924年頃からは電池を本体に内蔵するセットが多くなった。

この頃真空管式ラジオを使ったのは富裕層に限られた。放送開始当時、東京、大阪、名古屋の3局しかなかった時代、地方でラジオを聴くには高価な真空管式ラジオが必須だった。次に、真空管式ラジオが設置された写真を示す。

ラジオのある風景(2)

、

、

1927(昭和2)年頃 (個人蔵、ガラス乾板)

この写真は、愛媛県内で代々庄屋を務めた格式の高い家の本家の屋敷内を撮影したものである。左側に、ホーンスピーカが載ったバッテリーケースを備えた大型の真空管式ラジオが置かれているのがわかる。中身は5球ニュートロダインであろう。このスタイルのラジオは日本独特のデザインだが、これが、日本間の床に直接置いて使うのに便利であったことがよくわかる。愛媛県から大阪の放送を聴くにはこれくらいのラジオは必要だっただろう。

江戸時代に殿様を迎えたという、床が1段高い奥座敷でなく、手前の座敷にラジオが置かれている点が興味深い。残念ながらこの写真は家が人手に渡った後の写真とのことで、調度品の位置が、使用していた時と変わっている可能性がある。この当時、室内に置かれたラジオを撮影した写真は少なく、貴重である。

当初は高価であったラジオやラジオ部品は、中小企業による国産化が進んだことで急激に低価格化した。放送開始の頃には鉱石セットで25円程度、真空管式では安くても150円程度したものが、昭和初期には鉱石式で5-6円、簡単な真空管式セットが50円程度で手に入るようになっていた。高コスト体質の通信機メーカはこの状況についてこられずにラジオ産業から撤退し、ラジオの製造は中小企業中心に進んでいくことになる。

ラジオの低価格化は庶民には朗報であった。放送のエリアは狭かったが、都市部では普及が進むことになった。前項で鉱石受信機の写真を紹介した金田家でも昭和3年頃には真空管式セットに買い換えている。

ラジオのある風景(3)

家族でラジオを楽しむ (撮影:金田増一 1928(昭和3)年頃)

前項で紹介した写真の数年後に撮影されたもの。前の写真に写っている少女が、この写真の左側の人物である。鉱石検波真空管増幅の安価な電池式セットが使われている。スピーカは英国スターリング社の製品をコピーした"NEW HOME"ブランドの国産品である。写真の椅子は庭に置かれている。撮影の都合上の演出で、実際には縁側でラジオを聴くようなことはなかった。この家は戦火を免れたが、ラジオは現存していない。この時使っていたと思われる充電器と電圧計が残され、当館に所蔵されている。

参考

<物価の目安> 1922年(大正11年)頃

小学校教員の初任給45円

鉛筆1本5厘、タバコ(ゴールデンバット)1箱6銭、もりそば1杯8銭

対ドルレート 1ドル=2円

1)浦部信義 「社団法人名古屋放送局の成立」 『メディア史研究』 Vol. 20 (メディア史研究会 ゆまに書房)

2)向後英紀 「ラヂオ放送の夜明け JOAK東京放送局誕生まで」 『メディア史研究』 Vol. 20 (メディア史研究会編 ゆまに書房)

3)電波監理委員会編 『日本無線史』 第11巻 (電波監理委員会 1951年)

4)平本 厚 『戦前日本のエレクトロニクス』 (ミネルヴァ書房 2010年) Amazon.co.jp で購入する

5)Radio Manufacturers of 1920's Vol.1-3, Alan Douglas, Vestal Press (U.S.A.)

1991

6)鎌田幸蔵 『雑録 明治の情報通信』 (近代文芸社 2008年 ) 1,300円 Amazon.co.jp で購入する

7)日通工社史編纂員会 『日通工75年史』 (日通工(株) 1994年)

8)岩崎命吉 「聴取者増加に対する一考察」 『調査月報』第2巻第5号 (日本放送協会 1929年)

9)放送協会東北支部技術部「鉱石受信機による高声器聴取可能区域説明 『調査月報』第3巻第2号 (日本放送協会 1930年)

10)電波監理委員会編 『日本無線史 第七巻』 1951年

11)電波監理委員会編 『日本無線史 第十三巻』 1951年

12)NHK編 『放送50年史』 1975年

13)電波監理委員会編 『日本無線史 第五巻』 1951年